こんにちは!ジョージア東部カヘティ地方にのんびり滞在中、世界半周中ののぶよ(@nobuyo5696)です。

(世界半周についてはこちらの記事へどうぞ。)

さてさて。2025年の夏は、ジョージア北東部に広がるコーカサス山岳地域をゆっくりと旅してきました。

ジョージア西部地域をメインの居座り基地にしているのぶよにとって、ジョージア東部はまだまだ未踏の地域だらけ。

知らない風景や、初めて食べる郷土料理、山々に色濃く残る伝統文化の美しさなど、とにかく毎日新鮮な感動がたくさんある素晴らしい日々を送りました。

そんな2025年夏のジョージア旅も、いよいよラストスパート。

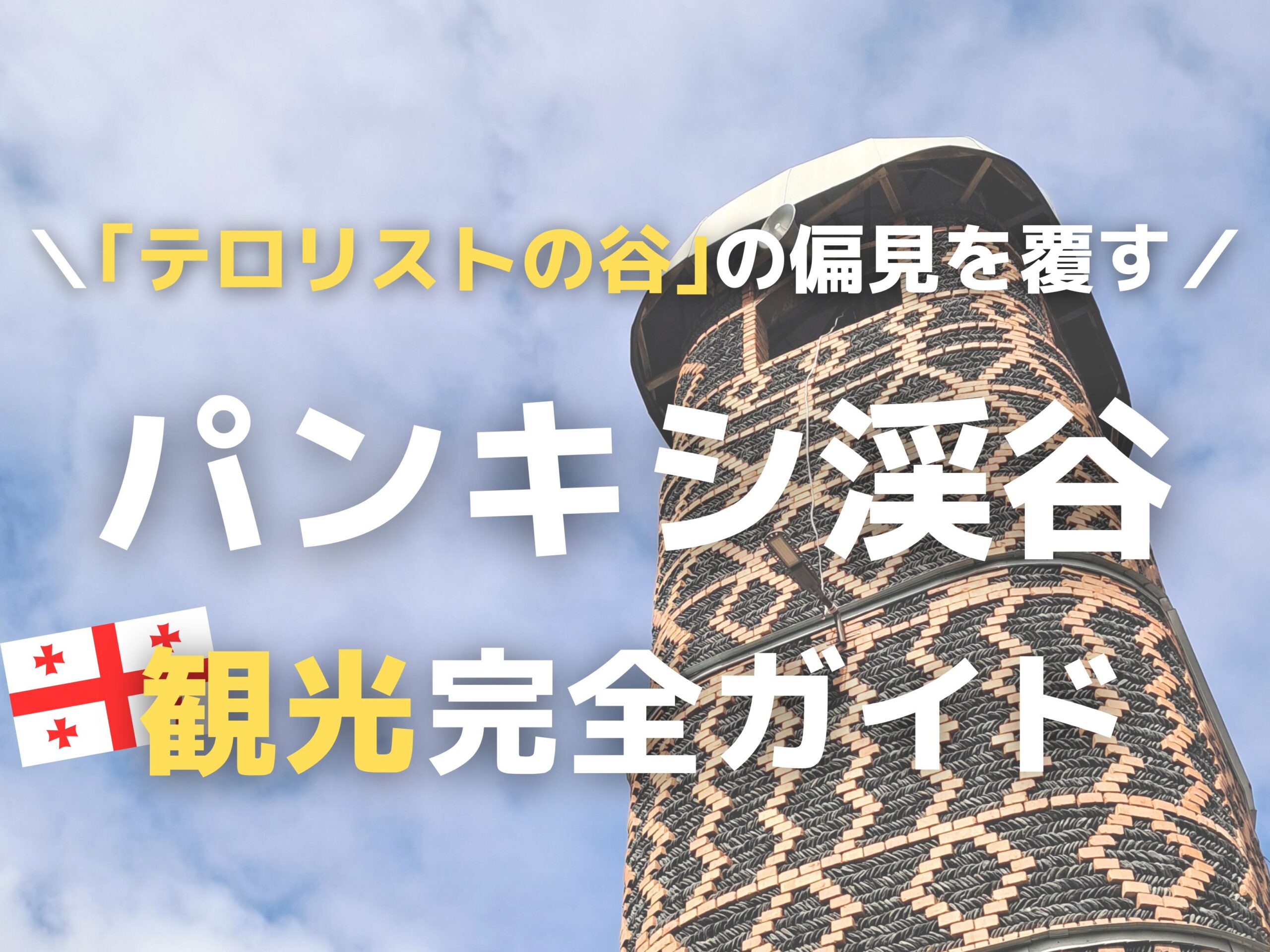

ジョージア東部エリアにおけるフィナーレを飾るのが、ジョージア東部カヘティ地方にあるパンキシ渓谷(Pankisis Valley / პანკისის ხეობა)です。

パンキシ渓谷は、コーカサスの山々を源流とするアラザニ川が形成する谷間に広がるエリアで、人口は地域全体で5700人ほど。

渓谷一帯の標高は700mほどと、山の国ジョージアにおいてはそれほど高くはなく、コーカサス山脈エリアのようなダイナミックな高地の自然とは無縁の「よくある山あいのエリア」といった景観です。

一つの町が形成できそうなほどにまあまあ多い人口と、それほど高くはない標高。

これだけを見ると、ジョージア地方部のどこにでもありそうな典型的な田舎エリアのように思えます。

が…

パンキシ渓谷がジョージアの中でも特別なエリアである最大の理由は、この渓谷に住む人々の存在と、彼らが守り抜いてきた文化にあります。

パンキシ渓谷の住民はジョージア人ではなく、コーカサスの山を越えた先に位置するチェチェン共和国(現在ロシア領)から二百年前にこの地にやって来たチェチェン人の末裔。

5700人ほどのパンキシ渓谷の人口のほぼ100%が敬虔なイスラム教徒であり、キリスト教国であるジョージアの領内にありながらも完全なる異国のような雰囲気が強く感じられるのです。

パンキシ渓谷に根付くチェチェン文化は生半可なものではなく、言語や宗教や文化や食などとにかくありとあらゆる場面において異質。

「ジョージアの中にあるチェチェン」と考えるのが最もわかりやすいかもしれません。

いったいなぜ、キリスト教国ジョージアの地方部に広がる渓谷地帯に、イスラム教徒のチェチェン人住民が居住することになったのか…

そこには、ジョージア及びチェチェン本国が経験した激動の近代史が大きく関係しており、パンキシ渓谷訪問前にはそのあたりの背景を最低限理解しておくことが必須となります。

そう遠くない過去には「イスラム過激派の巣窟」や「テロリストの谷」という烙印を押され、偏見に苦しんできたパンキシ渓谷。

現在でもジョージア人の中には「パンキシは危ないから行っちゃだめだ!」などと言う人も存在しますが、その人は間違いなく実際にパンキシ渓谷を訪問したことはないでしょう。

現在のパンキシ渓谷は、過去の悪いイメージとは完全に別物。

もちろん旅行者でも安心して旅行することができ、ジョージアとは大きく異なるチェチェン文化やイスラムの伝統を肌で感じることができます。

そんなわけで今回の記事は、パンキシ渓谷の観光情報をありとあらゆる観点から徹底解説するもの。

見どころや文化、名物料理にアクセスなど実用的な情報はもちろんのこと。

パンキシ渓谷でいったい何があったのか、パンキシ渓谷の何がそんなに特別なのか…など、多くの日本人にとって馴染みがない「ジョージアの中のチェチェン」を知るための手がかりとなるトピック満載でお送りします。

・パンキシ渓谷の基本情報

→パンキシ渓谷の独自性

→パンキシ渓谷の住民「キスト」

→パンキシ渓谷のイスラム教

→パンキシ渓谷の文化

→パンキシ渓谷の歴史

→パンキシ渓谷と日本の関わり

→パンキシ渓谷の運命を変えた女性とパンキシ渓谷の未来

・パンキシ渓谷の見どころ

→パンキシ渓谷観光の三エリア

→パンキシ渓谷観光マップ

→ドゥイシ集落の見どころ

→ジョコロ集落の見どころ

→オマロ集落~アラザニ川東岸の見どころ

・パンキシ渓谷の文化体験

・パンキシ渓谷独自のキスト料理7品

・パンキシ渓谷のゲストハウス情報

→Nazy’s Guesthouse

→Guesthouse Melissa

→Guesthouse Leila

→パンキシ渓谷のゲストハウス、どこがおすすめ?

・パンキシ渓谷へのアクセス

→各都市からタクシー

→トビリシからマルシュルートカ

→テラヴィからマルシュルートカ

→アフメタからマルシュルートカ

・パンキシ渓谷観光時のアドバイス&注意点

・おわりに:パンキシ渓谷に滞在した感想

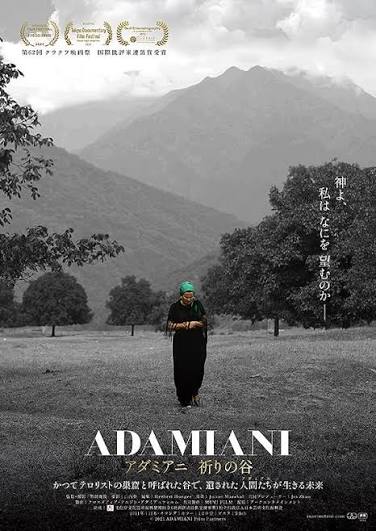

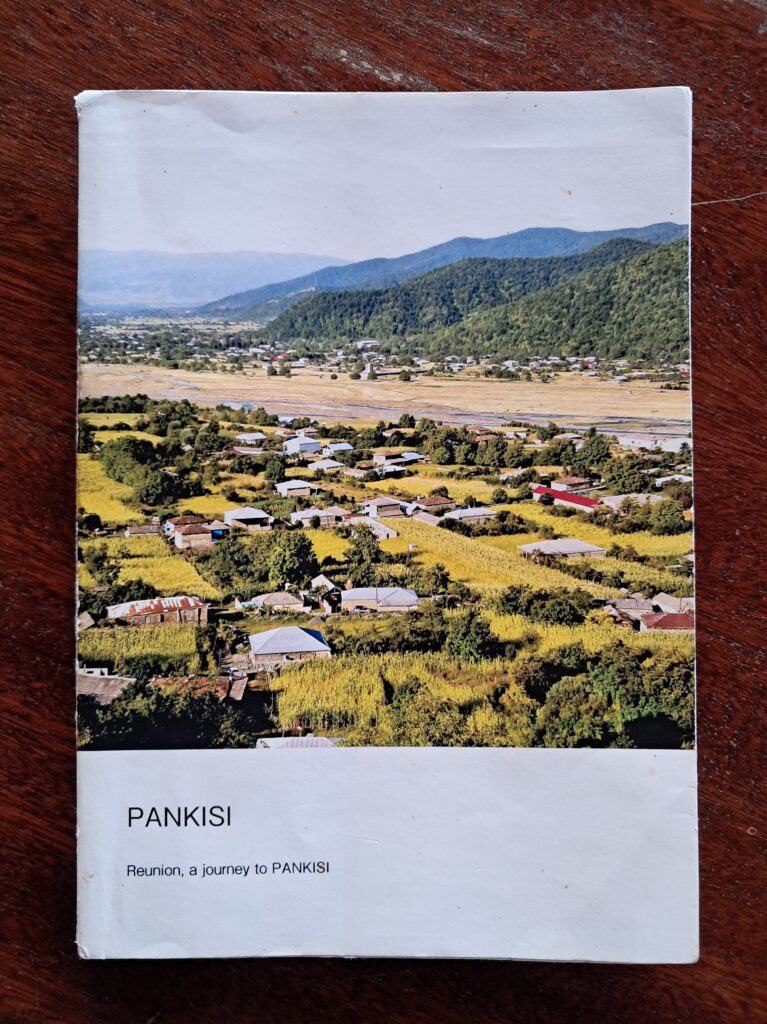

▲近年のパンキシ渓谷は、2023年に日本で公開された映画『アダミアニ 祈りの谷』の影響もあり、日本人観光客の間でも徐々に知名度が高まりつつあります。

パンキシ渓谷に訪れる旅行者の国籍で最多トップ3の一つが日本人だという噂もあるくらいなので、名実ともに定番の旅行先となりつつあるようにも思います。

しかし残念ながら大半の日本人旅行者は、パンキシ渓谷の背景や文化に関してちゃんと理解しないままに訪れて、映画のロケ地に使われた場所の写真をぱしゃぱしゃ撮って足早に去っていくだけなのが現状。

言葉の壁があり現地の人からの生の話を聞くのが難しいという点はもちろんありますが、そもそもパンキシ渓谷に関してちゃんと書かれた日本語情報があまりにも少なすぎるという点は否めません。

のぶよは、その現状を変えたいのです。

なぜなら、あらかじめパンキシの歴史や文化に関する知識を得た状態で訪問しなければ、パンキシに行く意味は全くないので(自然目的ならトビリシすぐそばの山にでも行っておけばOK)。

おそらく、パンキシ観光におけるあれこれをここまで詳細にまとめた記事は日本語では存在しないはず。

ジョージアの観光局や大使館が絶対に触れたがらない「ジョージアの中のチェチェン」を実際に訪問する際のバイブルとなるはずですし、そうでなくともパンキシ渓谷に興味を持ってもらえるだけでも嬉しいです(いやほんとまじでこの記事書くの大変だったから感謝してほしい)。

パンキシ渓谷とは?訪問前に絶対知っておくべき基本情報

パンキシ渓谷は、ジョージアの中でもかなり特殊な事情を有するエリア。

他エリアのジョージア人にとっても「パンキシ渓谷はジョージアにありながらジョージアではない」といった感覚が広く根付いており、私たち旅行者でもパンキシ渓谷に足を踏み入れればその独特さはすぐに感じられるはずです。

まずは、観光情報よりも何よりも、そもそもパンキシ渓谷がどういった地域なのかを知っていきましょう。

どうしても固い内容になってしまうトピックですが、できる限り分かりやすく解説していきます。

何がそんなに特別?パンキシ渓谷の独自性

コーカサス山脈を遠くに望む広々とした渓谷地帯にひらけたパンキシ渓谷。

この場所の自然風景だけを見ると、良くも悪くも「よくあるジョージア地方部の村」といった印象を持ちます。

冒頭で少し触れましたが、パンキシ渓谷の住民のほとんどは民族的チェチェン人。

ジョージアには、ジョージア人以外の少数民族が多数派という地域がいくつか存在しますが、そのほとんどは長い歴史の中でジョージア民族との混血が進み、言語や習慣、宗教面におけるジョージア文化との同化が進んでいます。

いっぽうのパンキシ渓谷のチェチェン人は、ジョージア人との混血やジョージア文化との同化はほとんどなされず、生活のあらゆる面においてチェチェンの文化がとても強く保持されている点が最大の特徴。

彼らは敬虔なイスラム教徒であり、キリスト教を軸としたジョージア社会とは一線を画した独自のコミュニティーを形成しています。

パンキシ渓谷、想像してた以上にイスラム色強くてびっくり。挨拶は「アッサラームアライクム」だし、美しい石造りのモスクあるし、大音量でアザーン流れるし、女性の頭部カバー率&ローブ着用率100%だし、男性の長ズボン率100%だし、みんなチェチェン語で話してるし、まじでジョージアとは思えない。 pic.twitter.com/3ZIOqbONau

— 小山のぶよ🇵🇹ジョージア旅行ガイドブック発売中 (@nobuyo5696) October 2, 2025

「ジョージアにありながらジョージア人がいない」という理由もあってか、またはあまりにも壮絶で暗い歴史もあってか、ジョージア政府や観光局、大使館などのオフィシャルな機関によるパンキシ渓谷の観光PRや情報発信はかなり控えめ(少なくとものぶよは見たことがない)。

1990年代のアブハジア紛争や2008年の南オセチア戦争など、独立後の少数民族政策の失敗を根本的要因に数多くの民族紛争を抱えてきたジョージアという国にとって、チェチェン人住民が住み「テロリストの巣窟」という国際的イメージが根強いパンキシ渓谷については「できれば触れられたくないセンシティブな地域」といった事情も垣間見えます。

しかし、弊ブログではパンキシ渓谷のアレコレに触れて触れて触れまくりあげます。

この魅力あふれるエリアが、大人の事情によって半ば「意図的に隠されている」のはあまりにもフェアではないと思うので。

パンキシ渓谷の住民「キスト」とは

パンキシ渓谷に居住する5700人ほどの人口のうち圧倒的多数は、チェチェンにルーツを持つチェチェン人です。

チェチェン本国のチェチェン人とパンキシ渓谷のチェチェン人は民族的に完全に同一であり、宗教や言語などもほぼ共通のもの(言語に関しては方言のようなものはあるそう)。

しかし、異なる歴史をたどったチェチェン本国のチェチェン人と区別するために、パンキシ渓谷に住むチェチェン人は「キスト」(Kist)と呼ばれることが多いです。

この「キスト人」という定義がなかなかに難しく複雑なのですが、簡単に言ってしまうと、チェチェン本国から他国に移住したチェチェン人とその子孫のこと(つまりユダヤ人やアルメニア人の「ディアスポラ」と似た概念)。

ジョージアにおけるより厳密な「キスト人」の定義は、19世紀(200年前~150年前)のロシア帝国統治時代にチェチェンからジョージアに移住してきたチェチェン人とその子孫を指し、ジョージア独立後の1990年代以降に移住してきたチェチェン人とは分けて考えられます。

ジョージア国内では、キスト人口のほぼ100%がここパンキシ渓谷に居住しており、チェチェンから持ち込まれた独自の文化や言語、宗教観が守られているのです。

キストの人々がパンキシ渓谷に移住してきたのはおよそ200年前と比較的最近のことですが、そもそものキストの人々の民族的ルーツがどこにあるのかという点は、現在でも多くの部分が謎に包まれています。

キストの人々の出身であるチェチェン本国は、トゥシェティ地方やヘヴスレティ地方などジョージア北東部のコーカサス山岳エリアから山を一つ隔てただけの場所に位置している地域。

これらジョージア山岳エリアの住民とキストの人々は民族的には異なるとはいえ、古来から同じ山岳文化を共有しており、精霊信仰や建築様式、歌や踊りなどの文化に共通点が感じられます。

パンキシ渓谷のキストの人々の多くは、チェチェン本国とお隣イングーシ共和国にまたがるヴァイナフ地域(Vainakh Region)というコーカサス山岳エリアの出身者をルーツに持つそう。

そういった背景もあり、パンキシ渓谷で話されるチェチェン語は、チェチェン本国のチェチェン語とは少し異なるヴァイナフ方言と呼ばれるものだそうです。

パンキシ渓谷はどれくらいイスラム?

チェチェン本国では元々、山岳地域ならではの精霊信仰が盛んであり、ジョージアがキリスト教を軸にした黄金時代を謳歌していた中世の時期においても、チェチェンのキリスト教化は限定的でした。

そんなチェチェン地域に14世紀から15世紀(700年前~600年前)にかけて初めてもたらされたのが、イスラム教。

その後19世紀初頭(200年前)まで長く続いたペルシア帝国(現在のイラン)の支配時代を通して、チェチェンは完全にイスラム化されました。

パンキシ渓谷にキストの人々が移住してきたのは19世紀以降のこと。

つまり、完全にイスラム化が完了したチェチェン本国の宗教観がそのまま持ち込まれたということになります。

イスラム教にはスンニ派とシーア派という二つの大きな宗派があることは、多くの日本人が知っていること。

パンキシ渓谷のキストの人々のイスラム教はスンニ派であり、そこにコーカサス山岳地域の精霊信仰のエッセンスが加わったものとなっています。

「イスラム教」と聞くと気になるのが、パンキシ渓谷ではどれくらいイスラム色が強いのかという点。

世界には多くのイスラム教国がありますが、サウジアラビアのように厳しい戒律が根付いている国から、トルコのようにアルコールにも比較的寛容な社会まで、そのイスラム色の濃さはさまざまです。

パンキシ渓谷のイスラム色は、全体的にかなり強めであると言えます。

豚肉やアルコール類の摂取はもちろんご法度であり、男女ともに服装はイスラムの戒律に則ったものが基本。

一日五回の礼拝の時間には各集落のモスクから大音量のアザーンが流れ、住民は日々の礼拝を欠かさずに行っています。

いっぽうで、服装面などにおいては比較的寛容な部分も。

パンキシ渓谷のキスト女性のほとんどは頭部をスカーフで隠し、体の線が出ないようなローブを着用していますが、ニカブ(目を除く体全体をベールで覆う服装)を着用する女性の姿は見られません。

男性においてもイスラム伝統のローブのような服装はあまり見かけず、ジーンズとシャツなどいわゆる「普通の服装」の場合がほとんどです。

総合的に、トルコやアゼルバイジャンなど戒律があまり厳しくないイスラム教国に比べると、パンキシ渓谷のイスラム色はかなり強め。

いっぽうで、サウジアラビアやイエメンなど戒律がとても厳しいイスラム教国に比べると、かなり寛容な部分も見られます。

パンキシ渓谷のイスラム教に関して特筆すべきが、スーフィズム(神秘主義)が強く根付いているでしょう。

スーフィズムとは、イスラム教における信仰のいち実践形態の総称であり、「自我の意識を脱却して神との一体化を目指す」もの。

具体的には、歌や踊り、体の回転などの同じ行動を長時間ひたすらに繰り返すことによって自身を一種のトランス状態に置き、イスラム教における絶対神であるアッラーを自身の中に投影する…といったところでしょうか。

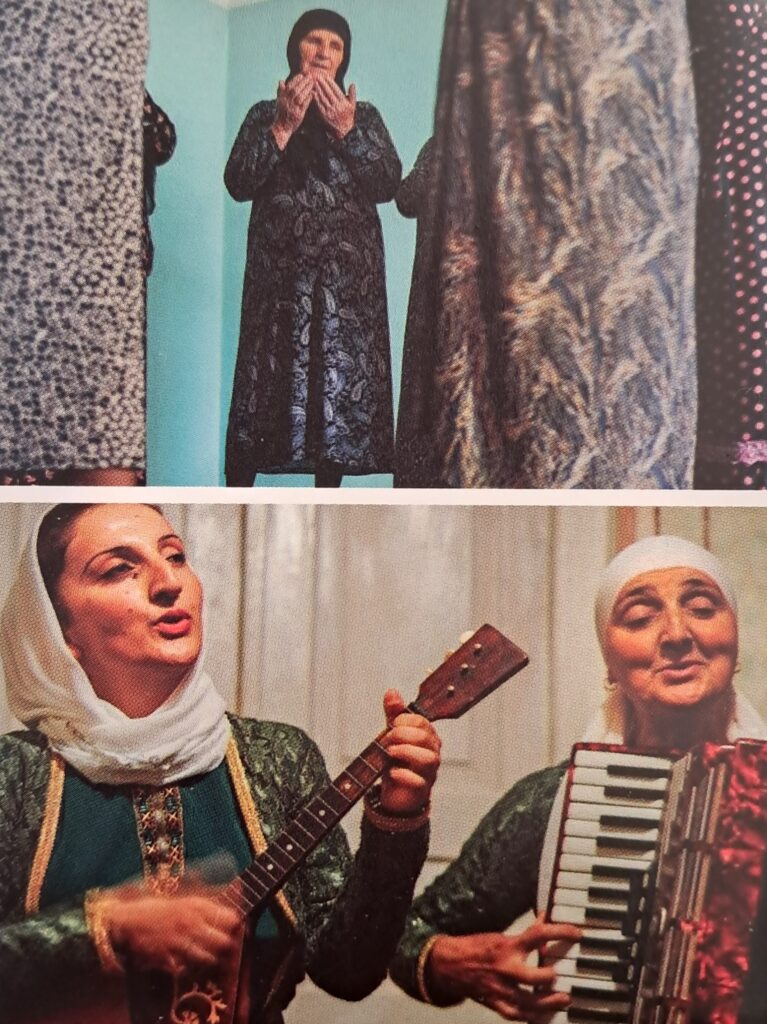

パンキシ渓谷におけるスーフィズムは、「ズィクル」と呼ばれる儀式を通して現在も実践されています。

パンキシ渓谷のスーフィズムには、ナクシュバンディ(Naqshbandi)とクンタ・ハジ(Kunta Haji)という二つの派閥があるそうで、どんな手段を通して神との一体化を目指すかという点が異なるそうです。

パンキシ渓谷のキスト文化

パンキシ渓谷はかなりイスラム色が強く、イスラム文化を軸にして社会が回っているということは理解できたはず。

しかしながら、「パンキシ渓谷に根付くのは単にイスラム文化だけか」と問われるとそうではなく、チェチェン本国とも共通する山岳地域由来の文化やライフスタイルの影響も感じられる点が興味深いです。

このコーカサス山岳地域のエッセンスのようなものは、パンキシ渓谷で見られる風景や集落の雰囲気にも感じられるもの。

敬虔なムスリムとして生きるキストの人々の日常のあらゆるところに、山岳地域文化ならではのエッセンスが溶け込んでいる…というのが、キスト文化における的確な表現かもしれません。

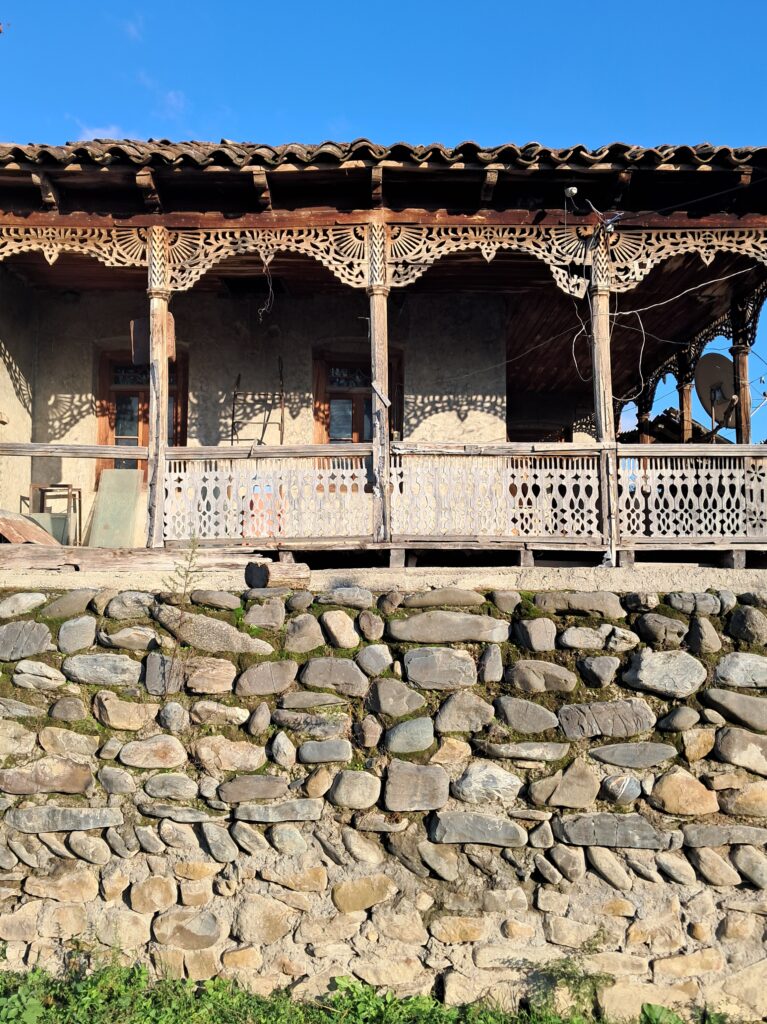

パンキシ渓谷の各集落を少し散策してみれば、石を積み上げた壁と煉瓦を組み合わせた建築様式の独特さに気が付くはず。

各集落の墓地のスタイルにも、イスラムらしさとコーカサス山岳地域らしさが融合していることが感じられます。

また、キスト人の間に伝わる歌やダンス、羊毛を用いた絨毯や工芸品などは、ジョージアのコーカサス山岳地域との共通性も強く感じられるもの。

食文化に関しても同様で、コーカサス山岳地域らしさが漂うチェチェン料理をベースに、ジョージア料理のエッセンスが加わった独自のキスト料理が食されています。

こんな感じで、パンキシ渓谷の文化をひとことで定義づけるなら、「イスラム教の宗教文化をベースに、チェチェンのコーカサス山岳文化のエッセンスが加わり、さらにジョージア文化の香りがほんのりと漂うもの」といったところ。

トビリシなどジョージア平野部からパンキシ渓谷に来るとあまりの文化の違いに驚くでしょうし、逆にジョージアのコーカサス山岳地域からパンキシ渓谷に来ると共通の山岳文化が感じられるはずです。

パンキシ渓谷の歴史をザックリと

ここまで読んだ人は、「パンキシ渓谷はジョージアにありながらも、住人のほとんどはチェチェンにルーツを持つイスラム教徒」という点は理解できたはず。

では、そもそもなぜこの場所にチェチェンから人々がやって来て定住することになったのか…

パンキシ渓谷は国境のすぐそばというわけでもありませんし、ピンポイントでこの渓谷にだけチェチェン出身の人々が住んでいるというのは、どうにも不可解に感じられるのではないでしょうか。

そこには、ジョージアとチェチェン本国、イランやロシアなど周辺の大国はもちろん、世界中のイスラム社会や西側先進国までを巻き込んだとても複雑で一筋縄では語れない近代史が関係しています。

そもそも日本人にとって、コーカサス地域など遠い異国の地。

チェチェンがどこにあってどういう歴史があるのかをちゃんと知っている人はとても少ないでしょうし、そもそもジョージアの歴史でさえほとんど知られていないのが現状かもしれません。

しかしながら、この美しい渓谷地帯がつい10年ほど前まで「テロリストの巣窟」という烙印を押されていたのは紛れもない事実。

「火のない所に煙は立たぬ」ということわざの通り、残念ながらそこにはちゃんと理由が存在します。

パンキシ渓谷の近代史は語る人によってナラティブが大きく異なり、何を/誰を/何語で書かれたものを情報源とするかによって異なる印象を持ってしまいがちなのですが、できるだけ中立的かつ簡潔に解説してきます。

1830年~1880年:チェチェン人の定住

元々のパンキシ渓谷一帯には、主にジョージア人が居住していました。

11世紀~13世紀半ば(1000年前~750年前)にかけてキリスト教文化の黄金時代を経験していた中世ジョージア王国の領土であり、王国崩壊後の数百年間はペルシア帝国(現在のイラン)の支配下に入り、この時期には北コーカサス地域からオセチア人住民も移住してきて、ジョージア人と共存するようになります。

そんな状況が大きく変化することになったのが、今からおよそ200年前の1830年代のこと。

当時のジョージア東部地域は長く続いたペルシア帝国支配から脱却し、ロシア帝国の支配下に入っていました。

この時期の南北コーカサス地域はまさに激動の時代。

1810年代にジョージア、アルメニア、アゼルバイジャンの南コーカサス地域を支配下に置くことに成功したロシア帝国は、南北コーカサス地域全体の支配権を得ようと目論みます。

しかし、チェチェンやダゲスタンなど北コーカサス地域の人々は、ロシア帝国による侵攻に反抗。

こうして始まったのが、50年近くに渡って続いた大コーカサス戦争(1817年~1864年)でした。

屈強なコーカサスの人々も当時の超大国の軍事力に敵うわけはなく、戦争後には北コーカサス地域はロシア帝国領に入ることに(そういうわけで、現在も北コーカサス地域はロシア領というわけ)。

長く続いた戦争から逃れた一部のチェチェン人は、いわゆる「難民」のような形でパンキシ渓谷へと流れ、1830年代~1880年代にかけて定住が進みます。

こうして形成されたのが、現在にまで続くパンキシ渓谷のキスト社会。

彼らは、大コーカサス戦争でチェチェン本国がロシア帝国領となった後にも帰還することはなく、パンキシ渓谷でジョージア人住民やオセチア人住民と共存する道を選んだのです。

チェチェン人が移住してきた19世紀のパンキシ渓谷では、チェチェン本国と変わらないイスラム社会が営まれるようになりました。

当時チェチェン人によって築かれたパンキシ渓谷の各集落には、「テイプ」(teyp)と呼ばれる部族ごとのリーダーの名前が付けられ(ドゥイシ集落なら「ドゥイ」というテイプ/ジョコロ集落なら「ジョコル」というテイプ…といった感じ)、それ以前のキリスト教民族であるジョージア人とオセチア人による社会が大きく変容したと言います。

パンキシ渓谷のチェチェン人住民の人口は徐々に増加し、1880年代にはとうとうパンキシ渓谷の人口の多数派はチェチェン人に。

少数派となったジョージア人住民とオセチア人住民は徐々に渓谷を後にするようになり、「パンキシのチェチェン化&イスラム化」が進むことになります。

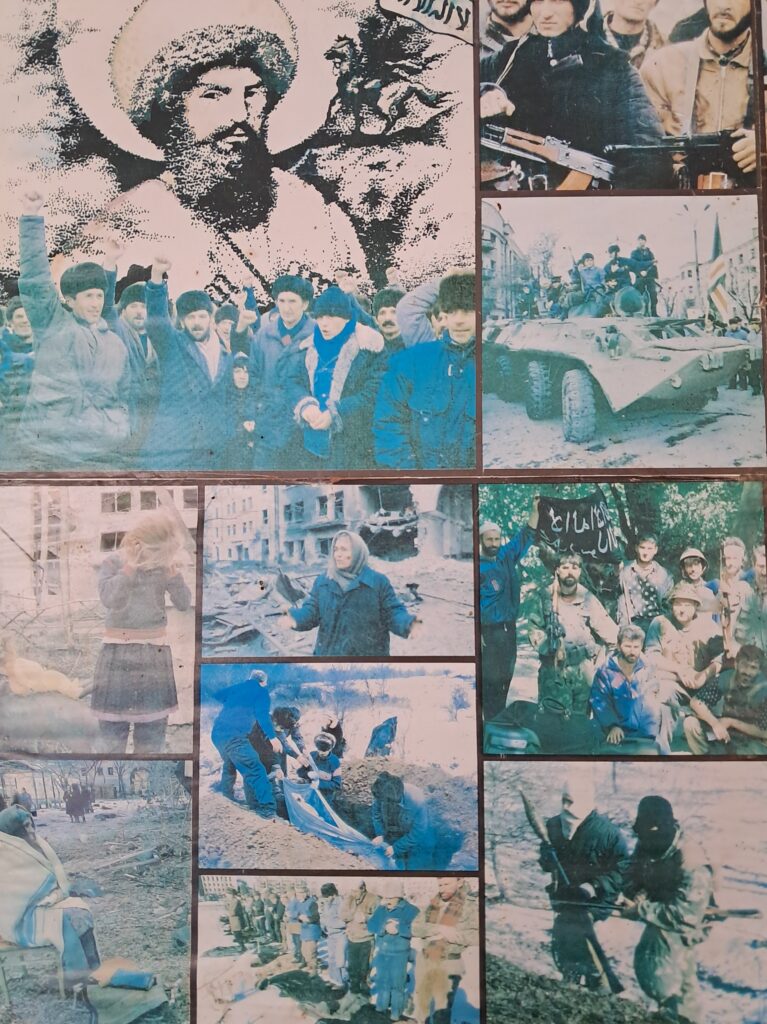

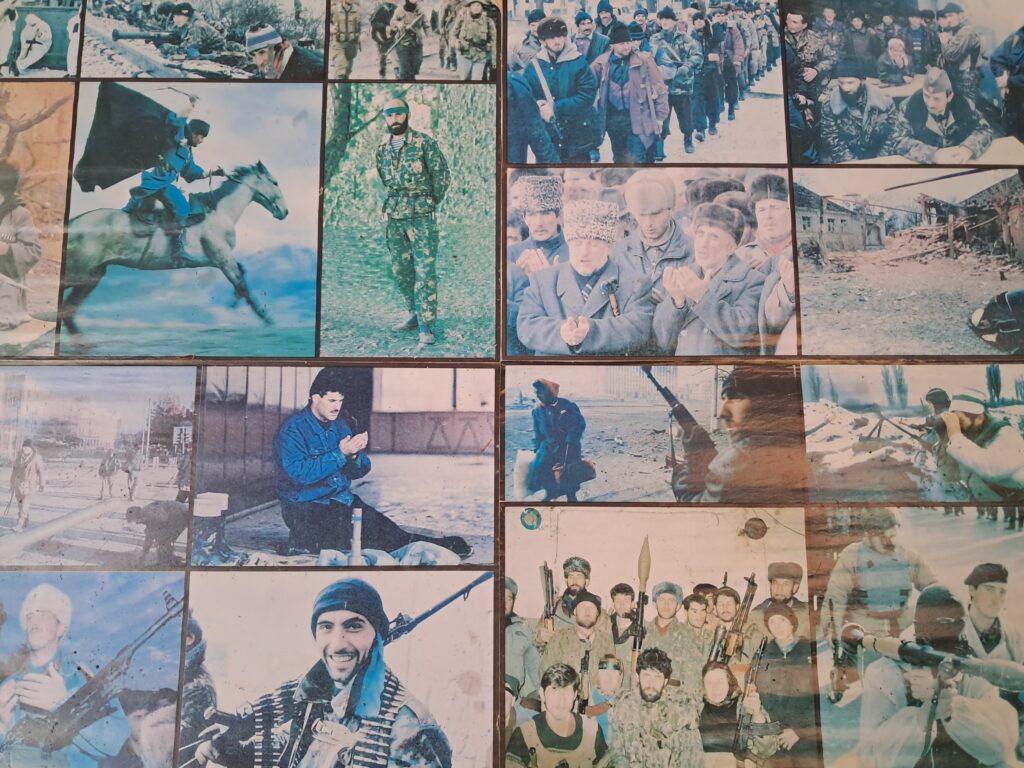

1994年~2002年:チェチェン紛争とパンキシ危機、そして「テロリストの谷」

激動の19世紀から20世紀に入り、ソ連支配の下で比較的平和なイスラム社会が営まれていたパンキシ渓谷。

しかし1990年代に入ると、ソ連の崩壊とともに再び激動の時代が始まります。

1994年にはソ連の後継者であるロシアへの編入を認めないチェチェン共和国とロシア連邦軍の間で第一次チェチェン紛争が発生。

1年半続いたこの戦争は多くのチェチェン難民を生み出し、その85%がパンキシ渓谷に流れたとも言われます。

このときにパンキシ渓谷に逃れて来たチェチェン人の多くはそのままパンキシ渓谷に残る道を選び、それ以前から居住していたキストの人々と新住民であるチェチェン難民の同化が進みます。

そして、パンキシ渓谷が再び大きく揺れたのが、1999年に勃発した第二次チェチェン紛争の時期。

ロシア連邦政府v.sチェチェン独立派という構図だった第一次とは異なり、第二次チェチェン紛争はチェチェン内での独立派v.sロシア残留派+ロシア連邦軍といった性格が強いです。

チェチェン独立派は徐々に過激派としての性格を帯びるようになり、残留派を支援したロシア連邦政府に対するゲリラ戦を仕掛けるなど、戦局は泥沼状態に。

対するロシア側も、チェチェンの首都グロズヌィにある政府機関を空爆したりと、圧倒的な軍事力を用いての報復的措置に出ます。

大国の軍事力によって劣勢に立たされた一部のチェチェン独立派は、とうとうロシアの首都モスクワでの自爆テロを実行するように。

2002年のモスクワ劇場占拠事件などでは、一般人すらも攻撃対象とする過激さと残酷さを隠さないほどになります。

第二次チェチェン紛争は結局ロシア側の勝利に終わり、チェチェンはロシア領内に残ることに。

本国ではロシア連邦政府によってチェチェン独立過激派の一掃が行われますが、過激派の一部は山を越えてジョージア領内へと逃れ、すでにチェチェン人のコミュニティーがあったパンキシ渓谷に住み着くようになったのです。

「パンキシ危機」とも呼ばれる独立過激派の流入が起こったのは、つい最近の2002年のこと。

当時はすでにチェチェンの首都グロズヌィはロシア連邦によって掌握されており、オフィシャルな終戦ではないものの「第二次チェチェン紛争はロシアの勝利」という状態にありました。

しかし、ロシアによるチェチェン統治を認めない独立過激派は、パンキシ渓谷を拠点にした武装勢力を形成。

ロシアに対する新たなテロを画策していたとされ、対策や取り締まりを行わないジョージア政府に対して国際的な非難が殺到します。

その後もパンキシ渓谷を取り巻く状況はどんどん悪化し、ジョージア政府による統治が及ばない無法地帯のような様相に。

チェチェン人の武装勢力の暗躍はもちろん、ジョージア人マフィアによる武器売買や密輸、さらには国際的テロ組織アルカイダのメンバーがパンキシ渓谷に匿われていたという話もあるほどで、治安は文字通り最悪の状況となります。

当時は「アフガニスタンのウサマ・ビン・ラディンがパンキシ渓谷に潜んでいる」という話まであったほどで、アメリカまで出てきてはジョージア政府を非難するという状況になります。

大国による非難と圧力を受けたジョージア政府はようやく動き、2003年にチェチェン独立過激派のリーダー的な人物を摘発&追放することに成功。

こうしてパンキシ危機にいったん歯止めがかけられ、その後はジョージア政府による治安政策が功を奏し、徐々にパンキシ渓谷を取り巻く状況は改善するようになりました。

こうして、平和が戻って来たように思えるパンキシ渓谷。

しかし「パンキシ渓谷にチェチェンの独立過激派や他地域のイスラム過激派が流入して潜伏していた」という紛れもない事実は、ジョージア他地域やロシアはもちろん、西側諸国の人々の間でも強い偏見を生み出すこととなります。

泥沼状態となったチェチェン紛争とそれに付随した数々のテロ事件の記憶がまだ新しいロシアでは、「チェチェン=テロリストやゲリラ」というイメージがどうしても根強いもの。

それに加えて、パンキシ危機当時の西側諸国の一部メディアが「テロリストの巣窟」や「テロリストの谷」というショッキングな見出しとともに報じたため、「パンキシ=チェチェン人=イスラム過激派=テロリスト」というイメージが形成されてしまったのです。

当時の西側メディアによる取材はとにかくずさんなものだったそう。

パンキシ渓谷に住む一般の住民にパンキシ文化について尋ねたインタビュー記事を「過激なイスラム思想の温床」のように書いたり、一般男性の写真をまるでテロリストであるかのように掲載したりと、とにかく偏向と差別意識に満ち溢れたものだったそうです。

こうしたことから、現在でもパンキシ渓谷の住民(特に男性)は、写真に撮られることをひどく嫌がる人が多いです。

「顔が分かる写真を勝手にどこかに載せられてテロリストに仕立て上げられる」というトラウマのようなものは確実にあるはず。

特に2002年のパンキシ危機当時に10代~30代であった男性(=現在30代~50代)は、写真撮影への忌避感のみならず、他所からの人間に対して心を閉ざしたままの人も少なくありません。

2015年~現在:イスラム過激思想の流行

ものすごく壮絶な近代史を経験してきたパンキシ渓谷ですが、2002年のパンキシ危機以降は目立った動きは少なく、一見すると平和な雰囲気に見えます。

しかしながら、ジョージア他地域や国際社会からの偏見をダイレクトに受けることとなったパンキシ渓谷の人々は、だんだんと自分たちの閉鎖的なコミュニティー内に篭るように。

他地域との関わりが薄まる→人の動きが生まれず雇用が限られてくる→失業率の増加→治安の悪化…という負のスパイラルは確実に存在し、パンキシ渓谷の若年層の失業率は95%という驚愕の数値です。

パンキシの場合は、こうした経済的な困窮にイスラムの過激思想が絡んでくるのがさらに複雑。

閉鎖的なコミュニティーや社会からの孤立感、そして貧困は、宗教的な過激思想と結びつきやすいこともあり、現在のパンキシ渓谷の若年層の間ではイスラム過激思想に傾倒するグループも残念ながら存在するのだそうです。

世界がISIS(イスラム国)によるテロの脅威に瀕していた2015年には、パンキシ渓谷最北部のビルキニシ集落の長である人物がイスラム国の兵士としてシリアへと渡ったことが判明。

この人物に影響を受けたパンキシの若者の一部もシリアへと渡って自爆テロを行い、再びパンキシのキスト人社会に衝撃が走ります。

ジョージア政府は、パンキシの失業率の高さやイスラム過激思想が流行しやすい閉鎖的な社会の問題点を重く捉えており、道路や橋、電気や交通などインフラ面の整備を急ピッチで進めています。

しかしながら、そもそもソ連時代に工場が建設されなかったパンキシ渓谷では、住民の雇用機会は限定的。

山に挟まれた渓谷という地形であるため、農業に適した土地が限られていることもあり、パンキシ渓谷内で経済を回すのにはどうしても限界があります。

こうした状況を受けて、EUやアメリカ、日本などの先進国はパンキシ渓谷に対する金銭的・人的援助を絶えず続けており、2025年現在はそれらの投資が少しずつ形になってきている状態。

パンキシの人々は観光業に活路を見出そうとしており、独自のキスト文化と豊かな自然を最大のウリにしたエコツーリズムを発展させようと尽力しています。

パンキシ渓谷と日本の繋がり

パンキシ渓谷の存在を知っている日本人は、おそらくとてつもないほどに少数派でしょう。

地理的に遠く離れ、歴史的にも何ら関わりがなく、繋がりなど全くないように思えるパンキシ渓谷と日本。

しかしながら実は、パンキシ渓谷と日本の関係は、欧米の大半の国よりもずっと深いと言え、そこには三つの理由があります。

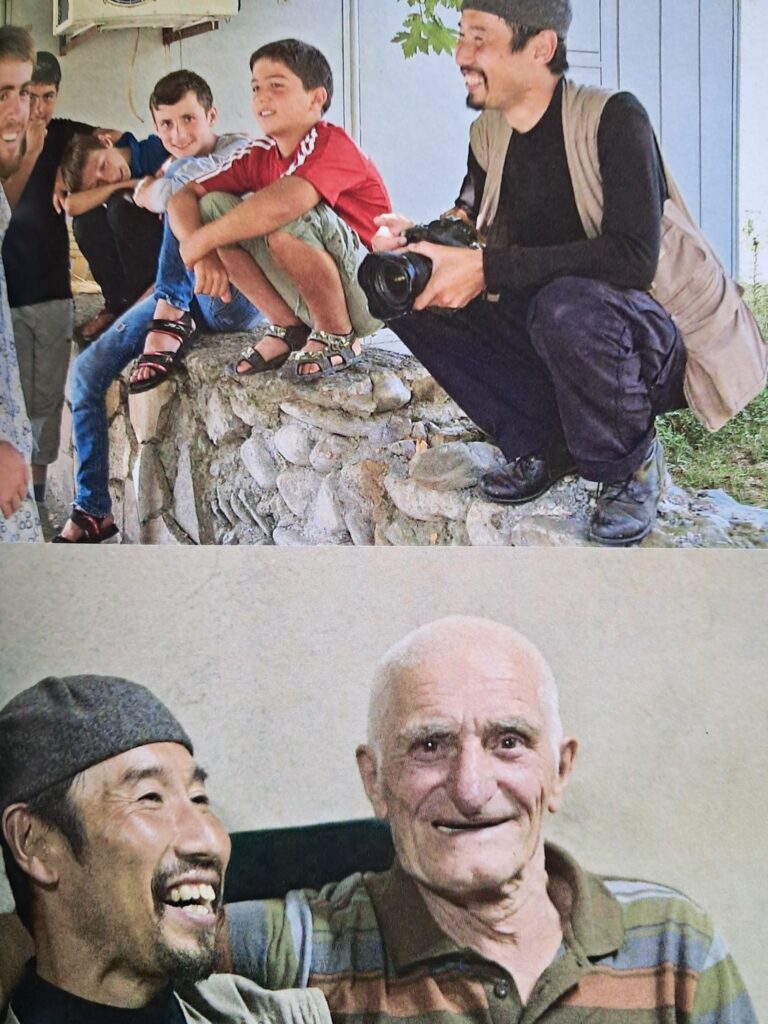

その一つ目が、日本でも知名度が高い渡部陽一氏の存在。

「戦場カメラマン」として名を馳せる渡辺氏は、1999年の第二次チェチェン紛争中にパンキシ渓谷を訪問しており、当時は無名のカメラマンでありながらもパンキシの人々の取材を行ったそうです。

パンキシ渓谷の文化や自然の美しさ、そしてこの地で暮らす人々の強さと温かさに感銘を受けた渡辺氏は、その後2014年にこの場所を再訪。

2014年の訪問は日本のテレビ局製作のドキュメンタリー番組の取材を目的としており、渡辺氏自身が案内する「戦場カメラマンのコーカサスの故郷」の風景が視聴者の間で大きな反響を呼んだのだそうです。

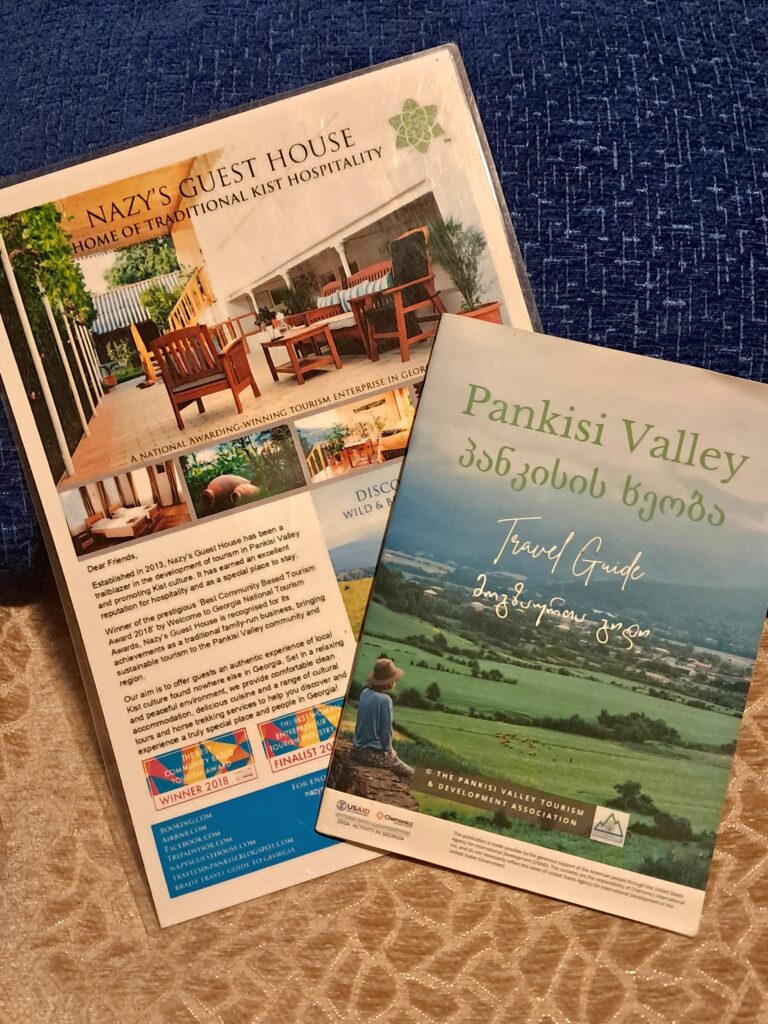

▲当時渡辺氏が滞在拠点としたのが、その前年の2013年にパンキシ初のゲストハウスとして営業を始めたばかりだったNazy’s Guesthouse。

オーナーのナジは取材のコーディネートや人々の紹介など全面的に協力したそうで、日本のテレビ局から寄贈された番組パンフレットは現在でも大切に保管されています。

日本でのドキュメンタリー番組放送後の反響は、パンキシ渓谷にまでちゃんと届いていました。

Nazy’s Guesthouseには視聴者からのeメールが多く届き、その全てがパンキシ渓谷の美しさを称賛するものや、ゲストハウスとしての成功を祈る内容だったのだそうです。

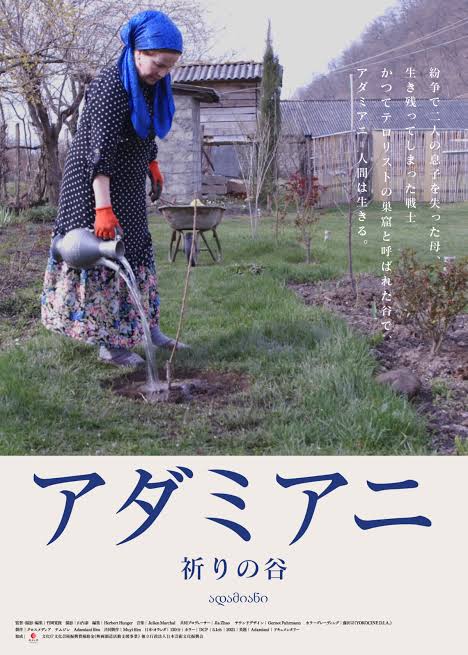

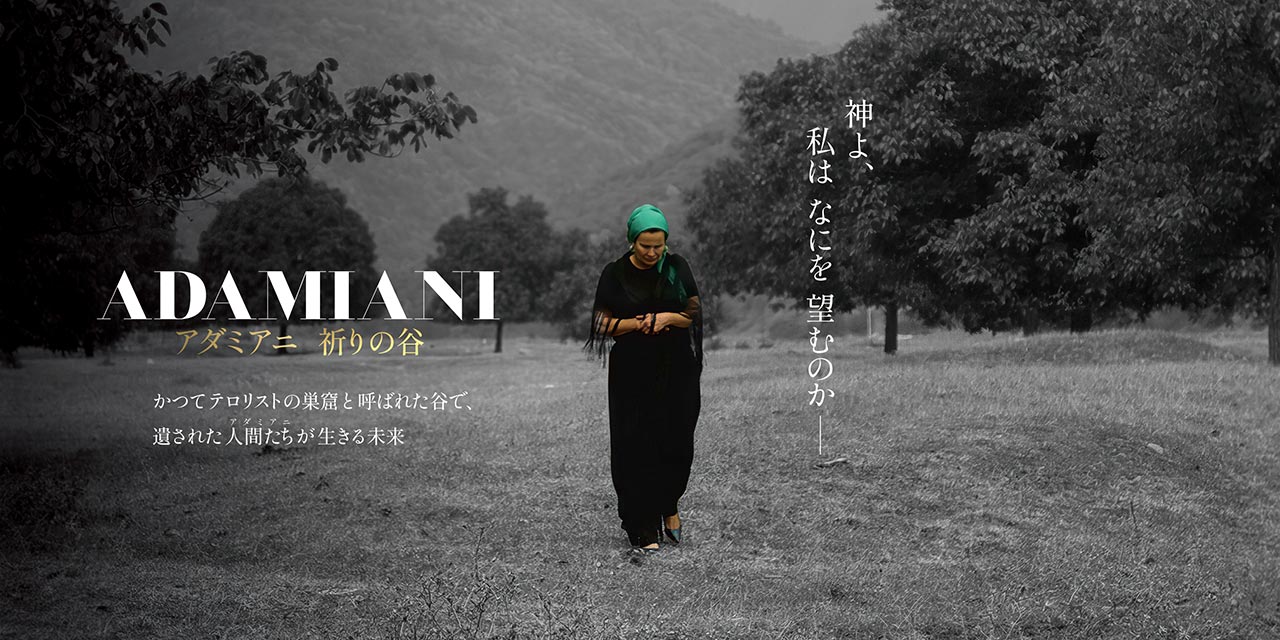

パンキシ渓谷と日本の強い繋がりを感じさせるものの二つ目は、2023年12月公開の『アダミアニ 祈りの谷』という映画。

日本とオランダ合作のドキュメンタリー形式の映画であり、2010年にパンキシ渓谷を訪問した竹岡寛俊監督による作品です

『アダミアニ 祈りの谷』の舞台は、チェチェン紛争やパンキシ危機が過去のこととなりつつあった2010年代のパンキシ渓谷。

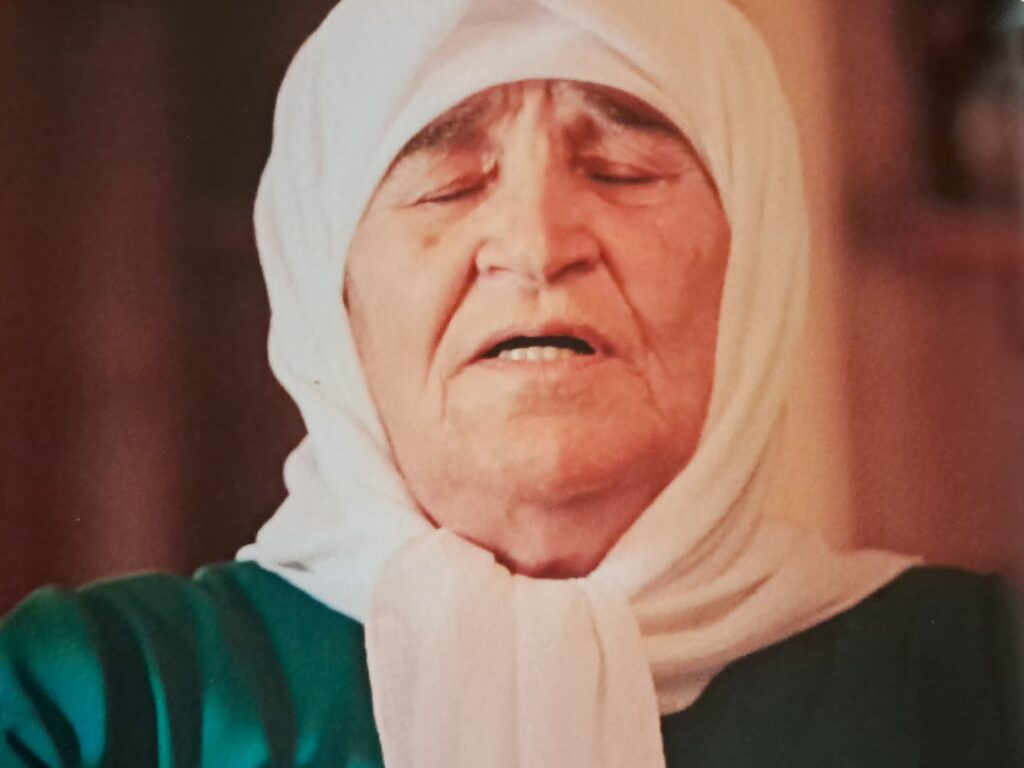

Guesthouse Leilaを営むレイラおばさんを主人公に、彼女自身がチェチェン紛争時に経験した壮絶な過去と、2010年代のパンキシでのイスラム過激思想の流行や、テロ活動に走る若者の姿を描いたものです。

映画のテーマはとにかく重たく、これが全て実際に起こったことであるという点も衝撃的。

しかし映画内に登場するパンキシの風景や人々の日常生活の美しさが話題となり、パンキシ渓谷の負の部分も含めてこの場所に興味を持つようになった日本人も多いと言います。

『アダミアニ 祈りの谷』の主人公であり主演しているレイラおばさんは、映画のストーリーそのままに現在進行形でパンキシ渓谷でゲストハウスを営む人物。

「レイラおばさんに会いたくてパンキシ渓谷をわざわざ訪問する」という日本人旅行者も少なくないのだそうです。

そんなわけでパンキシ渓谷訪問前には、『アダミアニ 祈りの谷』を鑑賞しておくのがおすすめ。

パンキシという場所の歴史や事情を視覚的に理解することができますし、映画の中で見た風景を実際に自分の目で見たときの感動は計り知れないほどに大きなものであるためです。

そして、パンキシ渓谷と日本の繋がりを感じさせるもののラストは、JICA(国際協力機構)の活躍です。

JICAとは、日本政府が運営する途上国支援を目的とした機関のこと。

「JICA青年協力隊」と呼ばれる若者を現地に派遣し、インフラ整備のお手伝いや教育面でのサポートなど、現地の持続可能な発展を目指して幅広く活動しています。

JICAはジョージア国内でも活動しており、その拠点の一つとなっているのがパンキシ渓谷。

派遣された隊員は何度も足しげくパンキシ渓谷に通い、地元の人々との絆を作りながら、教育面や文化交流面におけるパンキシの発展のために多大な協力を行っているのです。

パンキシ渓谷でのJICAの影響力は想像以上のもので、アジア人が道を歩いていると子供たちに「こんにちは!」と挨拶されるほど。

だいたいのジョージア地方部では「アジア人=中国人=ニイハオ」である場合が普通なのですが(まあ人口や存在感が桁違いだから仕方ない)、パンキシ渓谷においては「アジア人=日本人=こんにちは」という概念であるわけです。

それほどに、この山あいの渓谷地帯での日本の影響力というものは無視できないもの。

JICAとはなんら関係がない私たち一般の日本人旅行者に対しても、地元の人が良い感情を抱いてくれているというのは、膨大な時間と労力を割いてパンキシで活動するJICA隊員の活動のおかげです。

パンキシ渓谷の運命を変えた女性と、パンキシ渓谷のこれから

壮絶な歴史を経験してきたパンキシ渓谷が、観光客の受け入れに向けて動き出したのは、ここ10年ほどとごく最近のことです。

全ての始まりは、2013年のこと。

当時のパンキシ渓谷に対しては、現在とは比べ物にならないほどに偏見が強く、「テロリストの谷」という悪いイメージがさらに強く定着していました。

そんな一見すると逆境でしかないような時期に、パンキシ渓谷初のゲストハウスとしてオープンしたのがNazy’s Guesthouse。

生まれも育ちもパンキシ渓谷というキスト人の一家が自宅の一部を改装してオープンした小さな宿が、パンキシ渓谷の運命を大きく変えることになりました。

Nazy’s Guesthouseの運営を一手に担うのは、ナジという女性。

完璧な英語を話すナジは、柔らかで温かな態度で旅行者を出迎えてくれ、清掃や洗濯から宿泊客の食事の準備、各種文化体験の手配まで、全てを一人で行っています。

彼女はパンキシのこの自宅で生まれ育ったものの、トビリシの大学へ進学し、そのままトビリシの弁護士事務所で働いていた経歴を持つ人物。

他の多くのパンキシ出身の若者と同様に、仕事もなく偏見に溢れた故郷をいったん捨てて、大都会トビリシでの華やかな人生に進みつつあった彼女ですが、「自分の大切な故郷に対する人々の偏見を変えたい」という強い思いが捨てきれず、パンキシ渓谷にUターンしてきたのだそうです。

ナジの行動力はものすごいもので、実家を改装してゲストハウスを整備するのと同時進行で「パンキシ観光開発協会」なる民間機関を設立。

自身の英語力を最大限に利用して、EUの国際協力機関にコンタクトを取って視察に来てもらったり、住人たちと国際機関の間で通訳として橋渡しを行ったりと、精力的に活動していました。

しかし、世間的には悪いイメージしかなかった2013年当時に、パンキシ渓谷を訪問する旅行者はとても少なかったそう。

住民の多くも観光業に対して懐疑的であり、協力を仰いでも相手にしてもらえないこともあったのだそうです。

「観光でパンキシ渓谷に希望を見出す」というナジの計画は、お世辞にも順風満帆とは言えないスタートでした。

しかし、2014年のジョージア政府による外国人ビザ要件の撤廃(=1年間ノービザで滞在可能となる)をきっかけに少しずつ状況は好転。

パンキシの住民たちの間でも観光業に活路を見出そうとする人もぽつぽつと出てくるようになり、「みんなでパンキシ全体を観光業で発展させていく」という理念の下、ナジは他のゲストハウスの設立や整備を手伝ったのだそうです。

こうした大小さまざまなナジの努力は確実に結果となり、パンキシ渓谷で観光ビジネスをスタートする住民向けの補助金の給付などを通して、2010年代後半にはジョージア政府も開発援助を行うように。

一人の女性が抱いていた故郷への想いによって始まった小さなゲストハウスビジネスが、国を動かしたというわけです。

Nazy’s Guesthouseのオープンから十数年が経過した今、旅行者の数は毎年順調に増え続けており、パンキシの住民の間でも観光客の存在が日常の風景になりつつあるほど。

もう十分に「パンキシ渓谷への偏見を変える」というナジの目標は達成されたように思えますが、彼女はまだ満足していません。

ナジの次なる目標は、進学や就職、経済的な理由からパンキシを去った若い世代のキスト人が、自身の生まれ故郷に戻り、観光業を通して自立した生活を営める状況になること。

外国人旅行者向けのカルチャーツアーのガイドとして地元の若者たちを雇用することを通して、彼らの収入源の確保や英語スキルの上達などを促進させています。

十数年前にナジが思い描いていた「観光業で発展したパンキシの明るい未来」は、静かに、しかし着々と形になりつつあります。

しかも、「山岳リゾートとして売り出す」や「旅行者を呼び込むための施設を作る」といった(ジョージア政府がやりがちな)観光開発ではなく、「パンキシ渓谷に元来存在する自然やキスト文化をウリにしたスローツーリズム」という形で実現されつつあるのは、さすがといったところ。

現在でもパンキシ渓谷にまとわりつく偏見や暗い過去の影は少なからず感じられはするものの、それを凌駕するほどの膨大な魅力が世界に知られつつあると言えます。

「パンキシ渓谷がこれからどうなっていくと思う?」というのぶよの質問に対し、ナジはこちらの目を見据えながらこう語りました。

「ゲストハウスを始めたときは、誰も成功するなんて思っていなかった。旅行者なんて来るわけがないと誰もが思っていた。みんな当時のパンキシを取り巻く状況に絶望していたし、世界中から偏見を受けていることを誰もが強く意識していた。そんな悲観的な状況を覆すためには、私たちキスト人が自分たちのことを知らないといけないと感じたの。自分がどこから来てどういう文化を持っていて何を大切にして生きているのかをちゃんと理解していないと、他人に魅力を分かってもらうことなどできないから。この十年ほどで、キストの人の自己理解がすごく深まったと思うし、だからこそパンキシの魅力が旅行者に正しく伝わっているのだと思う。だから、パンキシ渓谷の未来は明るいに決まっている」と。

パンキシ渓谷の見どころ

パンキシ渓谷がどういう場所なのか理解したなら、いよいよ実際に観光するとき。

エリア内には「必見」とされる見どころがいくつかあり、各ゲストハウスを拠点としながらゆっくりとまわるのが基本となります。

ここでは、パンキシ渓谷におけるメインの三集落ごとに見どころや集落の風景を紹介していきます!

パンキシ渓谷の3エリア

パンキシ渓谷観光の前にまず知っておくべきなのが、その広さ。

南北10kmほどの渓谷地帯に位置するパンキシ渓谷は地図でみる以上にだだっ広く、歩いて移動するのはなかなかに骨が折れるのです。

現在のパンキシ渓谷には大小合わせて7つの有人集落がありますが、旅行者がメインで観光&滞在するのは以下の三集落です。▼

三集落の中でもっともひらけているのがドゥイシ集落。

パンキシ渓谷の代表的な見どころの多くがドゥイシ集落内にあり、滞在のメインとなるエリアです。

ドゥイシから3kmほど北に位置するジョコロ集落も、観光に便利な立地。

トビリシやテラヴィなど他都市からのマルシュルートカはジョコロが終点/始発ポイントとなるので、アクセス面でも利便性が高いです。

三集落の中で唯一アラザニ川の東岸に広がるオマロ集落は、ドゥイシに次ぐ二番目の人口を有する集落。

見どころは限られていますが、美しい伝統建築と独特の閉鎖的な雰囲気は一見の価値があります。

パンキシ渓谷の三集落間を結ぶ公共個通う手段は存在しないため、観光はすべて徒歩となるはず。

各集落間にはアップダウンこそないものの、それぞれ3km~4kmほど離れているので、行ったり来たりしなくて良いように上手な観光プランを組むのが鉄則です!

パンキシ渓谷観光マップ

紫:ゲストハウス

黄色:マルシュルートカ始発ポイント

茶色:Magniti(コンビニ)

ドゥイシ集落

パンキシ渓谷の集落の中で最も南に位置するドゥイシ(Duisi / დუისი)は、エリア内で最大の人口を有する集落。

パンキシのメインの三集落の中で最もひらけており、見どころの多くが集中しています。

ドゥイシの集落内は、迷路のように入り組んだ路地に伝統的な様式の民家が点在する、情緒漂うもの。

集落東側にはアラザニ川の開放的な風景が広がり、何の目的もなしにぷらりと散歩するのも楽しいです。

オールド・モスク

ドゥイシ集落のシンボルであり、パンキシ渓谷全体でもハイライトとなる見どころが、オールド・モスク。【マップ 青①】

その名の通り、パンキシ渓谷における最古のモスクで、1902年の完成。

百年以上に渡って、パンキシのキストたちにとっての心の拠り所として機能しています。

オールド・モスクを特徴づけるのは、何と言っても独特なデザインのミナレット(尖塔)。

黒とオレンジの煉瓦が独特の模様を描く美しいフォルムは、ジョージアに存在するモスクの中でも屈指の美しさです。

オールド・モスクは現在も祈りの場として機能していますが、住民の多くはより広々としたニュー・モスクで礼拝をするのだそう。

とはいえ、礼拝の時間を知らせるアザーンはオールド・モスクの美しいミナレットからも流れますし、日常の礼拝に訪れる近所の人の姿も少なくありません。

また、毎週金曜日に行われるズィクルの儀式はこちらのオールド・モスクが会場。

敷地内の端にある女性用の礼拝スペースにて開かれます。

ニュー・モスク

ドゥイシ集落の中心部に堂々と立つニュー・モスクは、2002年完成のかなり新しいモスク。【マップ 青②】

ミナレットとモスク自体も全て煉瓦造りで統一された外観がとても美しく、まるでヨーロッパの古城を思わせる重厚なたたずまいです。

現在では手狭なオールド・モスクよりも、こちらのニュー・モスクがドゥイシ集落の礼拝の中心。

一日五回のお祈りの時間になるとアザーンが大音量で流れ、近所の人が続々と集まってくる光景が見られます。

礼拝の時間以外は人影はまばらで、ひっそりとした雰囲気のオールド・モスク。

お茶会の跡や住民の私物らしきものも見られ、モスクらしくない瀟洒な外観ながらも地元の人のコミュニティースペースとして機能していることが感じられます。

パンキシ歴史民俗博物館

ドゥイシ集落の南部、警察署の隣にある建物の一室にあるのがパンキシ歴史民俗博物館。【マップ 青③】

オフィシャルな施設ではなく、パンキシ育ちのある男性が自分の家にあったコレクションを持ち寄ってオープンした個人ミュージアムのような存在です。

博物館の内部は、展示用の部屋が一つだけのこぢんまりとしたもの。

パンキシ地域の出土品や古い家財道具、キスト伝統の民族衣装が展示されており、どれも大変貴重なものです。

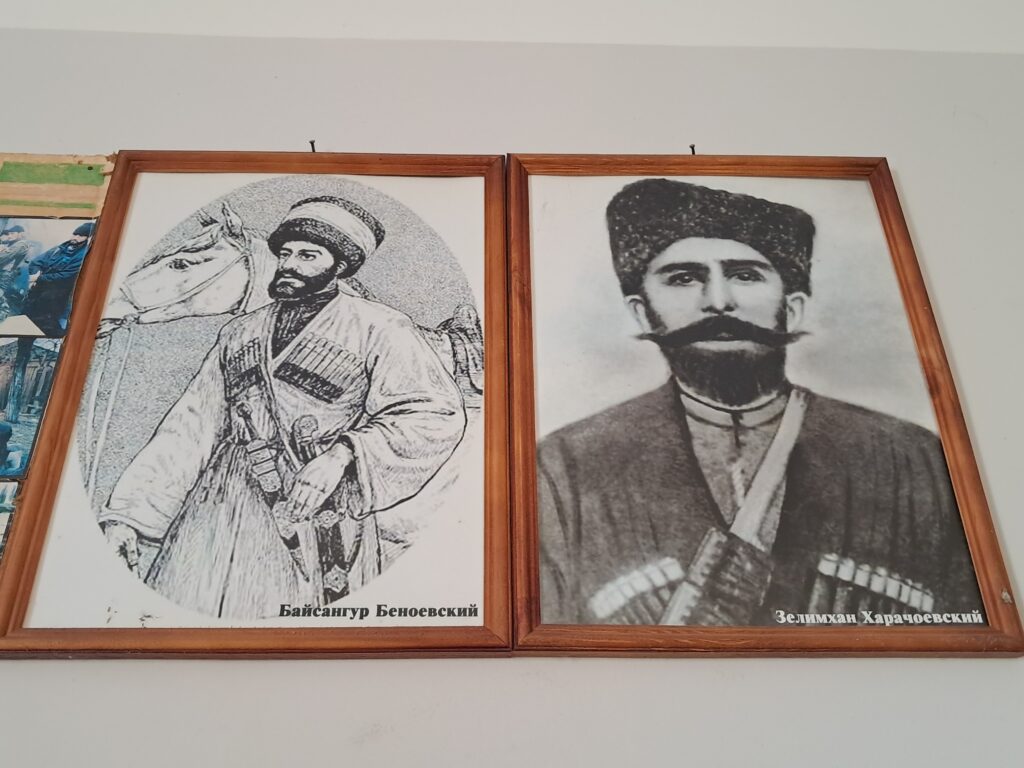

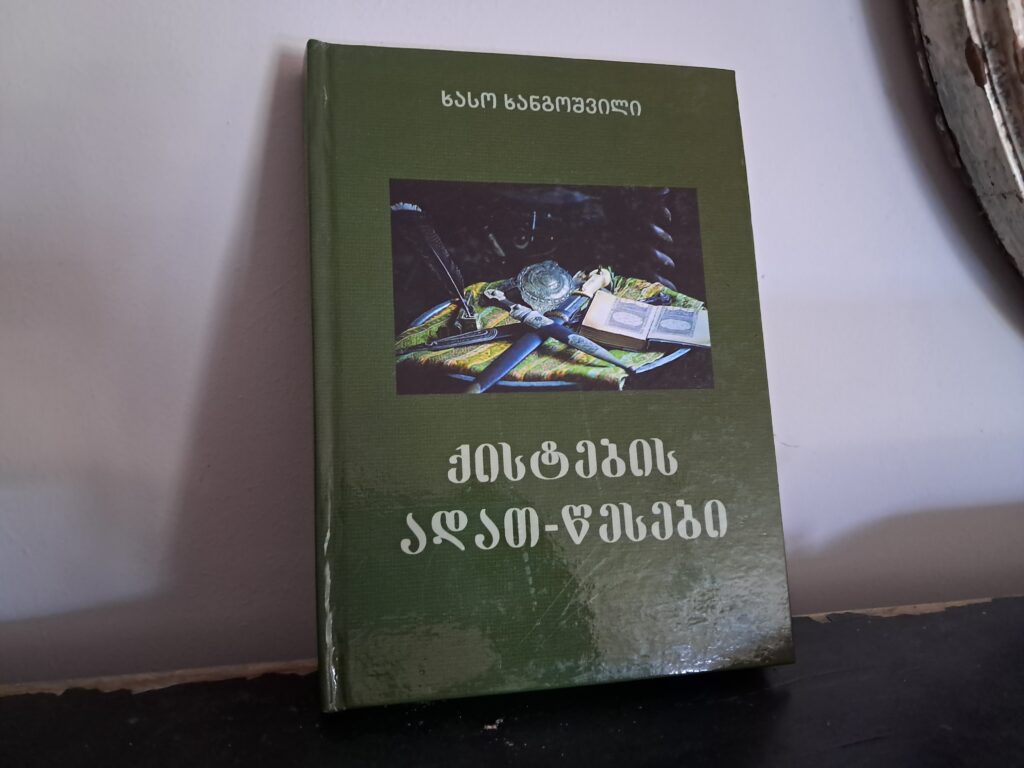

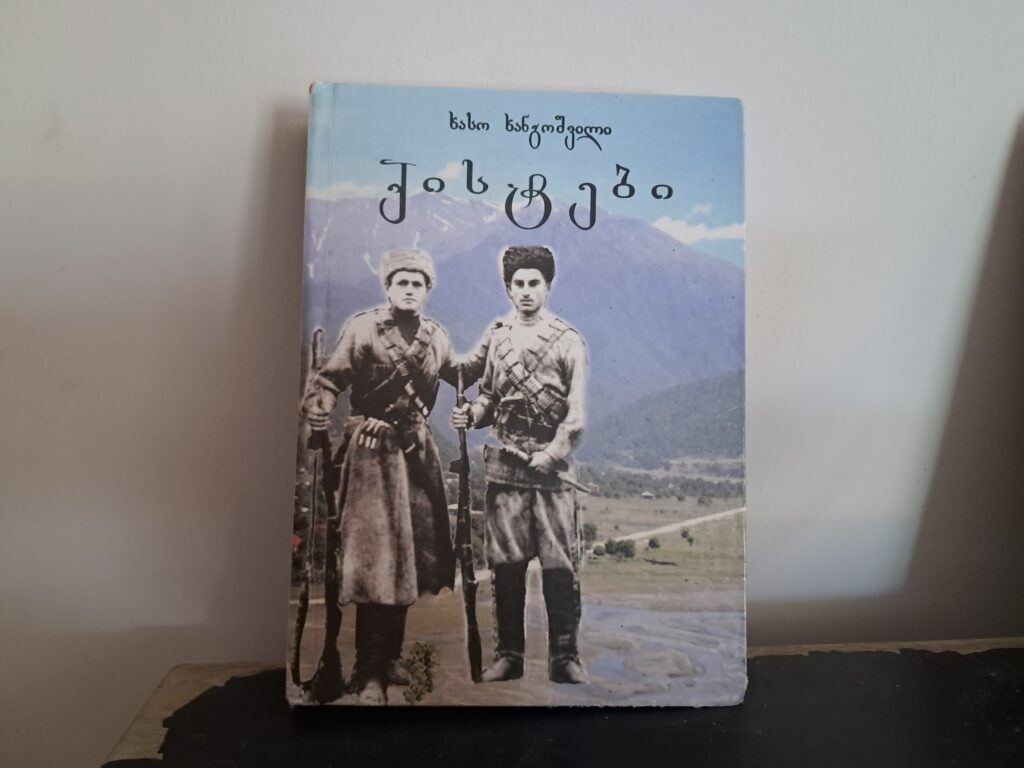

この博物館をオープンしたのは、ハソ・ハンゴシュビリという老人。

生まれも育ちもここパンキシ渓谷という老人は、先祖代々使用されてきた調理器具や家財道具をこの空間に集め、パンキシの歴史や文化を多くの人に知ってもらうことに情熱を注いでいたそうです。

ハンゴシュビリ氏は作家としても活動していたそうで、キストの人々や文化に関する本をジョージア語で出版していたそう。

それまではキストの人々の間に口承だけで伝わっていたアザット(イスラム法)を、文章化して出版したという功績も持ちます。

以前はハンゴシュビリ氏が直々に博物館の案内をしてくれたそうですが、残念ながら2023年に逝去。

現在は彼の孫が博物館の運営を担っています。

博物館内の展示物は、いずれもハンゴシュビリ家で実際に使用されていたものばかり。

とうもろこし粉や小麦粉を保存するための樽や、牛乳からバターを作るための器具など、パンキシの食文化を象徴する道具類も目立ちます。

また、パンキシの羊毛文化を象徴するような展示もたくさん。

キリム(羊毛の手織り絨毯)や羊毛の衣服など、古くから現在まで受け継がれている職人技を感じることができます。

パンキシ渓谷とキストの人々の文化について理解を深めたいなら、ぜひとも訪れたい小さな博物館。

見学前には電話連絡しておいて、訪問の時間を定めておくのがスムーズです。

ドゥイシ集落の散策

ドゥイシ集落はまあまあ広い範囲に広がっており、ぐるりと歩いてまわると1時間ほどかかる規模。

集落内の路地はまるで迷路のように入り組んでおり、どこも似たような風景ばかりなので、初めて散策する際は確実に迷ってしまうはずです。

ドゥイシ集落の民家は、石を積み上げた伝統的なものが大半で、その中にコンクリート壁の近代的なものが点在している印象。

伝統建築はコーカサス山岳地域の様式にカヘティ地方平野部の様式が融合した独特のもので、二階部分の壁の一部に木製の大きな窓が取り付けられた建物が目立ちます。

ドゥイシ集落の外れには、歴史ある墓地がひっそりと広がっており、こちらも必見。

天然の石を加工せずにそのまま地面に立てて墓石とするスタイルは、パンキシ渓谷やチェチェン本国とコーカサスの山を隔てて隣り合うトゥシェティ地方の墓地との類似点も感じられます。▼

ドゥイシ集落は、パンキシ渓谷の他の集落と比べるとまあまあオープンな雰囲気。

地元の人も観光客にある程度慣れていて、散策しやすい空気が感じられます。

ドゥイシ・ビューポイント

ドゥイシ集落からアラザニ川を挟んだ対岸へ渡ると、美しい川の流れと集落の全景を望めるビューポイントに出ます。【マップ 青④】

ここは、地元の人たちにとってもお気に入りの休憩スポットとなっているよう。

馬や車でやって来てはのんびりしている人の姿もちらほら見られます。

この辺りからは、パンキシ渓谷を取り囲む低山の風景はもちろん、晴れている日ならその先にコーカサスの荒涼とした山の雄大な姿も望めます。

山の向こうには「ジョージア最後の秘境」と名高い山岳地域・トゥシェティ地方があり、そのさらに先に位置するのはキストの人々のルーツがあるチェチェン。

この風景を眺めていると、パンキシの人々が心のどこかに抱き続けるコーカサスの山々への望郷の念のようなものがほんのりと感じられるような気がします。

ビューポイントからの眺めは北向きにひらけているため、一日中どの時間帯でも美しい風景が見られるのが◎

ドゥイシ集落からは少し距離がありますが、片道30分ほどと散歩にはちょうど良いので、一度は足をのばしてみましょう。

ジョコロ集落

パンキシ渓谷のメイン三集落で最も人口が少ないジョコロ(Jokolo / ჯოყოლო)は、ほどよい田舎感が漂うのんびりとした雰囲気。

ドゥイシ集落とオマロ集落のいずれからも3km~4kmほどで、パンキシ渓谷のちょうど中央に位置しています。

ジョコロ集落にはゲストハウスが二軒あり、旅行者にとってはパンキシ渓谷滞在の中心として機能する村。

他都市とを結ぶマルシュルートカ便の始発ポイントでもあるので、何かと便利だと思います。

聖ギオルギ教会

ジョコロのシンボルが、集落の中心部に立つ聖ギオルギ教会。【マップ 青⑤】

1888年完成のジョージア正教の教会で、かつてはパンキシ渓谷で少数派のキリスト教徒の祈りの場として機能していました。

現在はキリスト教住民の減少によって教会は祈りの場としての機能を失ってしまっていますが、近所に住むキストの家族が建物の修繕や敷地の草むしりなどをしてくれているそう。

イスラム教の建造物ではないにせよ、かつては同じ場所で肩を寄せ合い暮らしてきたキリスト教徒住民に対するリスペクトのような精神が、教会の良好な保存状態から感じられます。

ジョコロのモスク

ジョコロ集落にも新しいモスクと古いモスクの二つがあり、いずれも現役の祈りの場として機能しています。

現在礼拝の中心となっているのは新モスクの方。

何とも無骨な印象のミナレットとコンクリート造りの建物が特徴的で、こぢんまりとしてはいるものの聖地としての風格が感じられます。

古いモスクはメインの通りから少し奥まった場所に位置しており、こちらも近年リノベーションがされたもの。

山々を背景にひっそりとたたずむ姿が印象的で、シンプルな外観ながら絵になります。

バルタゴリ塔

ジョコロ集落とドゥイシ集落の中間あたりの山の中腹にひっそりとたたずむのが、バルタゴリ塔(Baltagori tower)。【マップ 青⑥】

かつて敵の襲来を見張るために作られた塔の一つで、パンキシ渓谷に残る三基の石塔のうちの一つです。

バルタゴリ塔の建設時期に関しては諸説あるものの、12世紀の中世ジョージア王国黄金時代のものだと考えられているよう。

キストの人々が移り住んでくるよりも数百年前の時代にあたり、当時のパンキシ渓谷にはジョージア人がメインで住んでいました。

塔自体は崩落が激しく、上に登ることはできませんが、敷地からはパンキシ渓谷の南側を一望するパノラマが。

山を越えて外敵がやって来た場合でも絶対に見逃すことはないと断言できるほどに眺望が良く、この場所に見張り塔が建設された理由に納得がいくはずです。

バルタゴリ塔へは、すぐ近くの円形劇場と合わせて簡単なハイキングでアクセスすることが可能。

ジョコロ集落~バルタゴリ塔~円形劇場~ドゥイシ集落というコースで、ゆっくり歩いても合計1時間半ほどです。

円形劇場

バルタゴリ塔の南1kmほど、見晴らしの良い丘の上にあるのが円形劇場。【マップ 青⑦】

円形の劇場部分を中心に観客席が設けられた光景は圧巻のひとことで、まるで古代ローマ時代を思わせる不思議な建造物です。

ローマ帝国と歴史的な繋がりがないパンキシ渓谷に円形劇場があることは不思議に思われますが、それもそのはず。

この円形劇場が整備されたのは1985年のソ連時代のことで、歴史的な価値はほとんどないのです。

円形劇場の最上部にはケーキのような形をした石造りの建造物があり、実はこちらがメイン。

第二次世界大戦で戦死したパンキシ出身の人々を祀る慰霊碑のような建造物で、壁には戦死者の名前が集落ごとに刻まれたレリーフがずらりと掲げられています。

一見するとかなり古そうに見えるものの、実はまだ完成して40年ほどと聞くとちょっとがっかりしてしまいますが、その歴史の短さを感じさせない古めかしい雰囲気と眺めの良さは確かなもの。

毎年春のパンキシ渓谷のお祭りであるパンキソバはこの円形劇場が会場とされ、現在でもいちおう人々が集う場所として利用されています。

歴史的価値は置いておくとして、円形劇場はパンキシ渓谷の中でもトップレベルの見ごたえがあるスポット。

バルタゴリ塔を含めてハイキングでアクセス可能なので、ぜひ足をのばしてみましょう。

ジョコロ集落を散策

ジョコロ集落は、パンキシのメイン集落の中で最も風情ある雰囲気が素敵。

集落内の路地は石を積み上げた石壁がずらりと続き、重厚で少し閉鎖的な感じもある独特の空気が漂います。

ややひらけた雰囲気のドゥイシ集落に比べると石壁の高さがやや高めで、外からは敷地の内側が見えにくくなっているのもジョコロ集落の特徴。

このあたりも、集落に漂う閉鎖的な雰囲気の要因なのかもしれません。

▲ジョコロには集落中心部に一つと集落の外れにひとつ、合計二ヶ所の墓地がありますが、そのうち集落中心部の墓地はかなり独特。

地面に直接墓石を立てただけのドゥイシ集落の墓地とは異なり、ジョコロの墓地では一つ一つの墓に棺が設置されているのが特徴的です。

また、ジョコロ集落には良好な保存状態の伝統家屋が多く残っているのもポイント。

外壁は煉瓦造りを基本に、二階部分に大きな木製の窓を設置するスタイルです。

ドゥイシ集落やオマロ集落に比べると、ジョコロ集落の伝統建築は住人による手入れが行き届いており、どれも状態が良い印象。

このあたりも、ジョコロ集落に漂う風情ある空気の要因なのかもしれません。

オマロ集落~アラザニ川東岸

パンキシ渓谷のメイン三集落のうち最も北側に位置するオマロ(Omalo / ომალო)は、ドゥイシ集落に次ぐ二番目の人口を有する集落。

三集落のうち唯一アラザニ川の東岸に位置しており、川を渡ると空気がががらりと変わることに気がつくはずです。

集落内には特に見どころはなく、三集落の中で最も閉鎖的な雰囲気が漂う点は否めませんが、他の集落とはひと味違った伝統建築が見られるのがポイントです。

実はジョージアには「オマロ」と名の付く村が二か所あります。

一つはここパンキシ渓谷のオマロ集落。

もう一つはパンキシ渓谷から北のコーカサス山脈を越えた先に広がるトゥシェティ地方のオマロ村です。

いったいなぜ二つのオマロという地名が存在するのかは地元の人でも知らないミステリー。

トゥシェティ地方のオマロ~パンキシ渓谷のオマロ間には、かつて羊飼いの移動ルートとして使われていた険しい山道があり、何らかの関係があることは間違いないでしょう。

旅行者にとってややこしいのが、どちらのオマロも行政的にはカヘティ地方に属している点。

「天気予報サイトで”Omalo”とだけ入力して検索すると、”Omalo, Kakheti Region”などと表示されるものの、実はそれはもう一つのオマロの予報で気づかずに信じてしまう…」なんてケースが実際に多く聞かれるのでご注意を。

キストゥリ・クラフトの醸造所

オマロ集落へわざわざ足をのばしたい最大の理由が、キストゥリ・クラフトの醸造所の存在。【マップ 青⑧】

「キストゥリ・クラフト」とは「キスト風のクラフトビール」の意味で、パンキシ渓谷限定のビールが生産されているのです。

「あれ…?パンキシ渓谷はイスラム教なのにビール…?」と思ったあなた、ご心配なく。

キストゥリ・クラフトはアルコール度数0%のノンアルコールで、「ビール風飲料」といった表現が最も近いドリンクなのです。

そんなキスト風ノンアルビールが作られているのが、この醸造所(というかただの民家)。

敷地内には醸造所として利用されている建物とオーナー家族が暮らす建物があり、希望すればキストゥリ・クラフトを製造する工程を見学させてくれます。

キストゥリ・クラフトの歴史はかなり浅く、2022年に始まったばかりのビジネスだそう。

パンキシで採れる素材にこだわった、100%ナチュラルなドリンクというのが最大のウリとのことです。

初めはパンキシ渓谷内だけで細々とやっていたキストゥリ・クラフトですが、近年トビリシで流行中のナチュラルワインブームに上手く乗ることができ、徐々に口コミで話題になりつつあるそう。

現在はトビリシの専門店にも卸しているそうで、販路は少しずつ拡大しています。

キストゥリ・クラフトの醸造所部分は、三部屋だけのとても小規模なもの。

原料を焙煎したり醸させたりするスペースと、完成したキストゥリ・クラフトを冷却保存するスペース、そして瓶詰めするスペースで構成されています。

キストゥリ・クラフトの原料は、大麦とホップをメインに、パンキシ産のローズヒップやイラクサを加えたもの。

独特のフルーティーさや華やかな味わいの秘密は、この原料にこそあるようです。

醸造所の見学を終えると、お待ちかねの試飲タイム。

「試飲」というか、瓶に注いだキストゥリ・クラフトを丸々一本渡され、つまみにナッツやチーズが出てくるという豪快なスタイルです(このあたりの豪快さは、ジョージア人にもチェチェン人にも共通しているよう)。▼

キストゥリ・クラフト自体はパンキシ渓谷全体でポピュラーで、各ゲストハウスの食事でもペットボトル入りのものを出してくれるはず。

しかし醸造所でしか飲めない出来たての生キストゥリの味わいは格別で、控えめな甘さとフルーティーな香りの強さはボトル入りとは比較にならないほどです。

パンキシならではのドリンクができるまでを見学できるのはもちろん、ひと味違う生キストゥリが味わえるのもメリット。

観光で乾いた体をリフレッシュできること間違いなしですし、飲み物としてもかなりの完成度の高さなのでおすすめです!

オマロ集落の風景

オマロ集落の建物は、近年建てられた新しいものと伝統的な造りのものが混在している印象。

他の集落に比べると統一感が薄く、なんとも中途半端な印象を持ってしまいますが、数少ない伝統建築はどれも他集落にはない独特のものです。

オマロ集落の伝統建築は基本的に石造りながら、カヘティ地方ならではの木製テラスを備えた美しいもの。

どの民家の木製テラスもかなり年季が入っていますが、それが逆に味となっています。▼

しかしながらオマロ集落の住民の感じは、他の集落に比べるとかなりよそよそしい感じ。

他の集落に比べて敬虔なムスリムの割合もやや高いそうで、外国人の女性が一人で歩くとなるとちょっと躊躇してしまう雰囲気かもしれません。

オマロ集落にも新旧二つのモスクがあり、現在中心的に機能しているのは集落の中心にある新モスク。

村はずれの古いモスクは広大な墓地を有しており、月のモチーフが描かれた墓石にイスラムの伝統が感じられます。

オマロ集落内にはこれと言った見どころはありませんが、せっかくならパンキシのメイン三集落を制覇したいもの。

オマロからそのまま南へとアラザニ川沿いを歩いて、ドゥイシ地区のビューポイント方面へと抜けるルートもおすすめです。

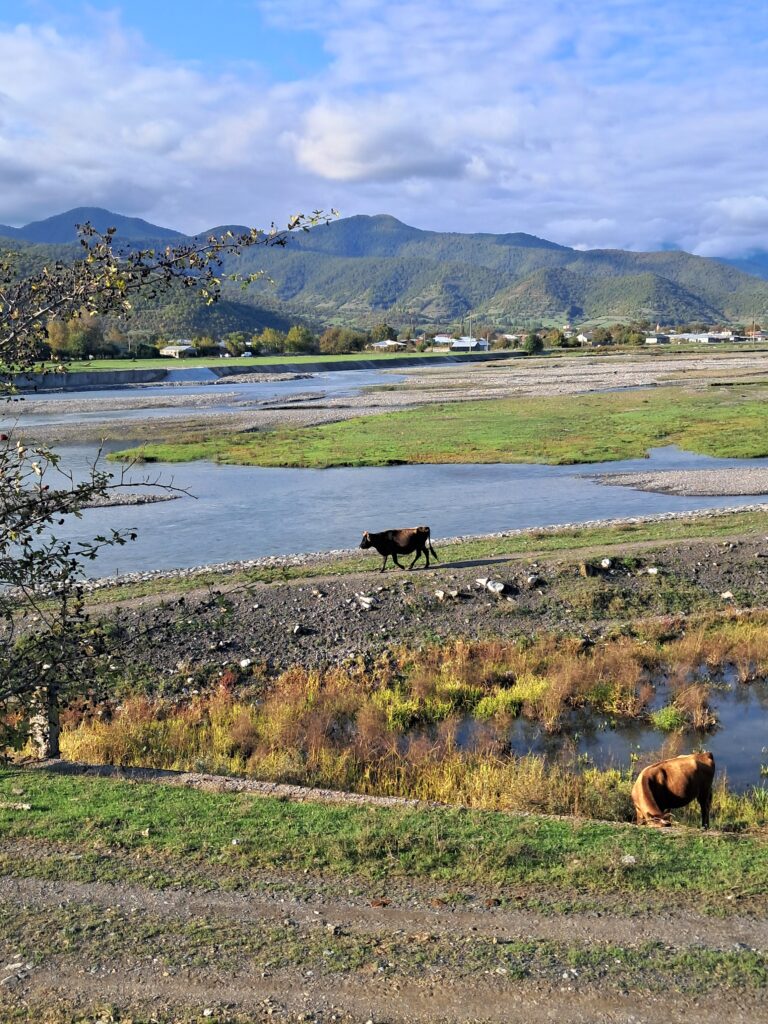

アラザニ川沿い

オマロ地区のみならず、パンキシ渓谷という場所を特徴づけるのが、アラザニ川沿いの風景。

コーカサスの山々に源流を持つクリアブルーの川の風景は、周囲の山々の緑との調和がとてもすばらしいです。

アラザニ川の両岸はかなり広々とした野原となっており、気の向くままに歩いたり、のんびりと休憩していくことが可能。

地元の人たちも暇さえあれば川沿いにやって来てはピクニックしたりお喋りしたりするのが日課のようです。

また、アラザニ川沿いでは家畜の放牧が常に行われており、羊の群れや牛の群れが至る所に。

コーカサス山岳地域とは異なり、パンキシは牧羊犬を用いる文化ではないので、安心して家畜の群れを観察することができます。

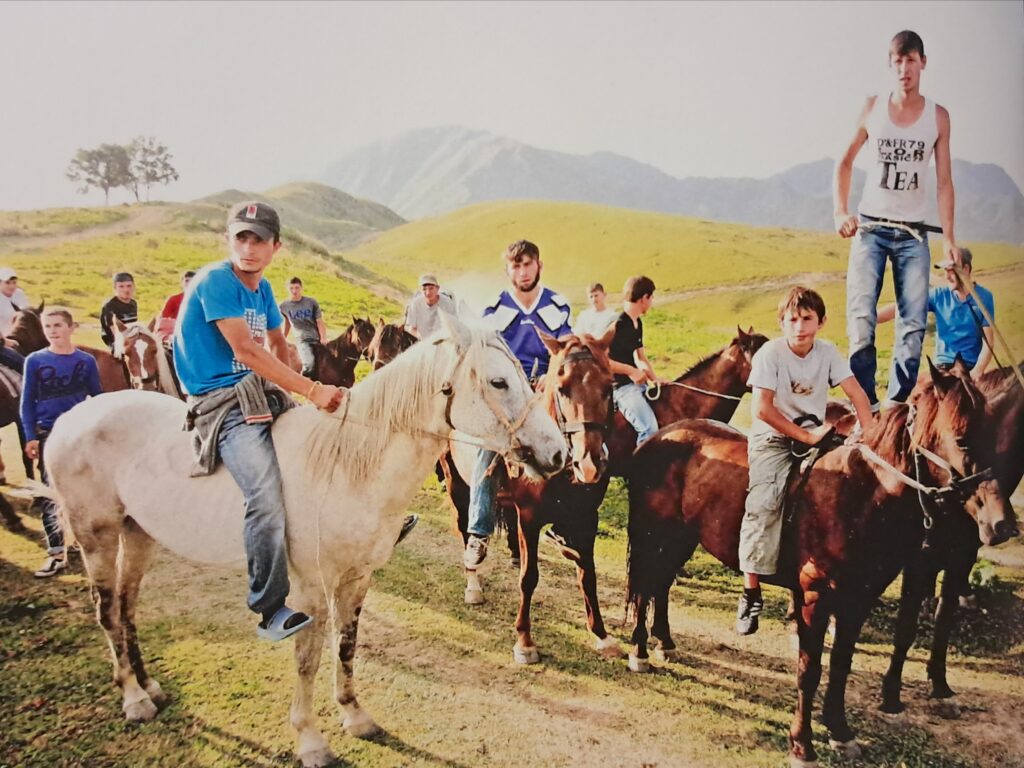

アラザニ川沿いでは、馬に乗って移動する子供たちの姿や、自転車でのんびりと走るおじいさんの姿など、昔懐かしい風景もたくさん。

どことなく「昭和感」に似たノスタルジックな雰囲気も感じられ、パンキシの人々の日常風景を垣間見ることができます。

パンキシ渓谷ならではの文化体験

パンキシ渓谷を訪問する際には、見どころを順番にまわるだけの旅はNG。

この場所がジョージアの中でも特別である理由は、イスラム教に基づく数々の伝統にこそあり、文化体験をしなければ意味がありません。

パンキシ渓谷では、個人旅行者でも気軽に現地の文化に触れられる機会がたくさん。

しかし言葉の壁はやはりあるので、より深く理解したい場合は各ゲストハウス主催のカルチャーウォーキングツアーに参加するのも一つの手です。

ここでは、パンキシ渓谷の豊かで独自の文化を味わえる文化体験アクティビティーを紹介していきます。

①ズィクル儀式を見学する

パンキシ渓谷の住民たちの間に強く根付くイスラム教を理解するなら、ズィクル儀式(Zykr)の見学ははずせません。

ズィクル自体は男女関係なくパンキシ渓谷の住民の間で継承されている儀式ですが、儀式自体は男女別々に行われるもの。

現在はドゥイシ地区のオールド・モスク(女性)とMelissa Guesthouse(男性/女性)の二ヶ所で開催されています。

このうち、旅行者が見学可能なのは女性によるオールド・モスクでのズィクル。

毎週金曜日12:00から1時間ほどと日時が決まっており、旅行者は男でも女でも関係なく入場&見学が可能です。

そもそもズィクルとは何かというと、イスラム教神秘主義(スーフィズム)における儀式の一つ。

歌や踊りなどを延々と続けることで自身を一種のトランス状態に置き、絶対神アッラーと自身を一体化させることを目指すものです。

イスラム教神秘主義の儀式として有名なのが、ジョージアのお隣トルコのセマー儀式。

音楽に合わせて人々がひたすらにくるくと回転し続けることでトランス状態に入るもので、「回転の舞」と称されることもあります。

パンキシ渓谷のズィクルも、儀式の概念や目指すものはトルコのセマー儀式と同じ。

ただこちらは、一人一人がくるくると回転するのではなく、その場の全員が歌を歌いながらリズムに合わせて輪になった状態でぐるぐると円を描くように歩き回るというスタイルです。

また、トルコのセマー儀式は男性によってのみ行われますが、パンキシ渓谷のズィクルは女性も行えるというのが特徴的。

イスラム教において女性がこうした儀式を行えて、しかも異教徒である旅行者も見学可能というのはとても珍しいこと。

コーカサス地方のイスラム地域においては、女性による儀式自体がここパンキシ渓谷でのみ行われているものだそうです。

また、イスラム教神秘主義の儀式は基本的にアラビア語で行われるのが鉄則ですが、パンキシ渓谷の儀式はチェチェン語で行われるのも独特。

チェチェン語の硬い響きの音で歌われる歌の力強さは、ズィクル儀式の神秘性をさらに高めているようにも思えます。

ズィクル儀式のはじまりは、近所の老婦人たちが集まってきては雑談に興じるのほほんとした雰囲気。

しかし、少し後になって儀式のリーダーを務める女性が登場すると場の空気が一気に変化し、ピリッとしたものとなります。

リーダーの女性も井戸端会議に少し参加し、みんなで楽しそうに談笑していた、その刹那。

リーダーがそれまでお喋りしていたときの声色とは異なる野太い声で何かを唱え、何の前触れもなく突然ズィクル儀式が始まります。

ズィクル儀式は、全員での合唱→リズムに合わせてその場をぐるぐる回る→祈りを捧げる→ふたたび合唱→…を延々と繰り返すもの。

高齢の参加者ばかりなのが信じられないほどに力強い歌声と、まるで本当に場の中心に神が降りてきているかのような回転の動きは、まさしく圧倒されるほどの迫力です。

パンキシ渓谷で毎週金曜日に開かれるイスラム教神秘主義の儀式「ズィクル」。歌や踊りを通して一種のトランス状態になり神と一体化することを目指すもので、女性がズィクルを行えるのは世界でもパンキシ渓谷だけなのだそう。まじでジョージアではなく別の国にいるような不思議な感覚になる。 pic.twitter.com/qGjyznfFER

— 小山のぶよ🇵🇹ジョージア旅行ガイドブック発売中 (@nobuyo5696) October 3, 2025

現在のパンキシ渓谷のオールド・モスクでのズィクル儀式は、ライザ・マルゴシュウリという女性によるもの。

彼女こそが、後から場に登場して空気を変えたリーダーであり、キストの人々の伝統を絶やさぬように尽力しているのだそうです。

しかし近年ではズィクル儀式に参加する若者が減ってきているそうで、パンキシの住民の多くはオールド・モスクでのズィクル儀式に参加するのではなく、ニュー・モスクでの簡単な礼拝だけで済ませてしまうのだとか。

マルゴシュヴィリ氏も60代半ばだそうで、自身の後継者探しに苦労しているのだそうです。

ズィクル儀式はおよそ1時間ほど続くもので、途中の入場/退場はNG。

異様な熱気に満ちた空間で経験する神秘的な光景は、まさにパンキシ渓谷訪問のハイライトとなる唯一無二のものです。

スケジュールに都合が付くなら、ぜひともズィクル儀式の見学に合わせて金曜日にパンキシ渓谷を訪問するのがおすすめ。

パンキシ渓谷のイスラム教を肌で理解できるのはもちろん、他では味わえない貴重な光景にただ圧倒されるはずです。

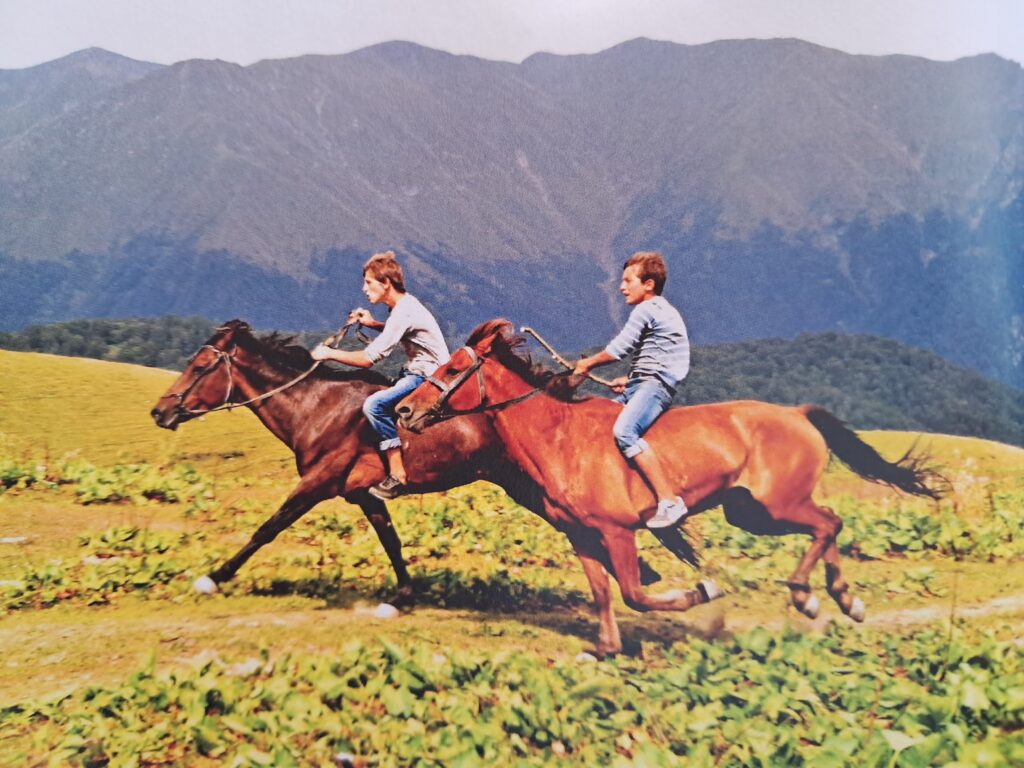

②乗馬体験

パンキシ渓谷のアクティビティーで定番なのが、乗馬体験。

山岳地域であるチェチェン本国では現在でも馬が重要な移動手段となっていますが、ここパンキシ渓谷でもその伝統が受け継がれており、馬に乗って移動する人々の姿もぽつぽつと見かけます。

乗馬体験の料金相場はだいたい決まっており、基本的には乗馬ガイドをつけるツアー形式になるはず。

数時間の短いツアーならパンキシ渓谷内を馬でまわるプランに/一日ツアーなら近郊のバサラ国立公園などへ馬に乗って行くプランが定番です。

馬の手配は、基本的に宿泊先ゲストハウスにて。

前日までに宿の人にお願いしておけば、馬を貸し出ししている人と問題なく繋いでくれます。

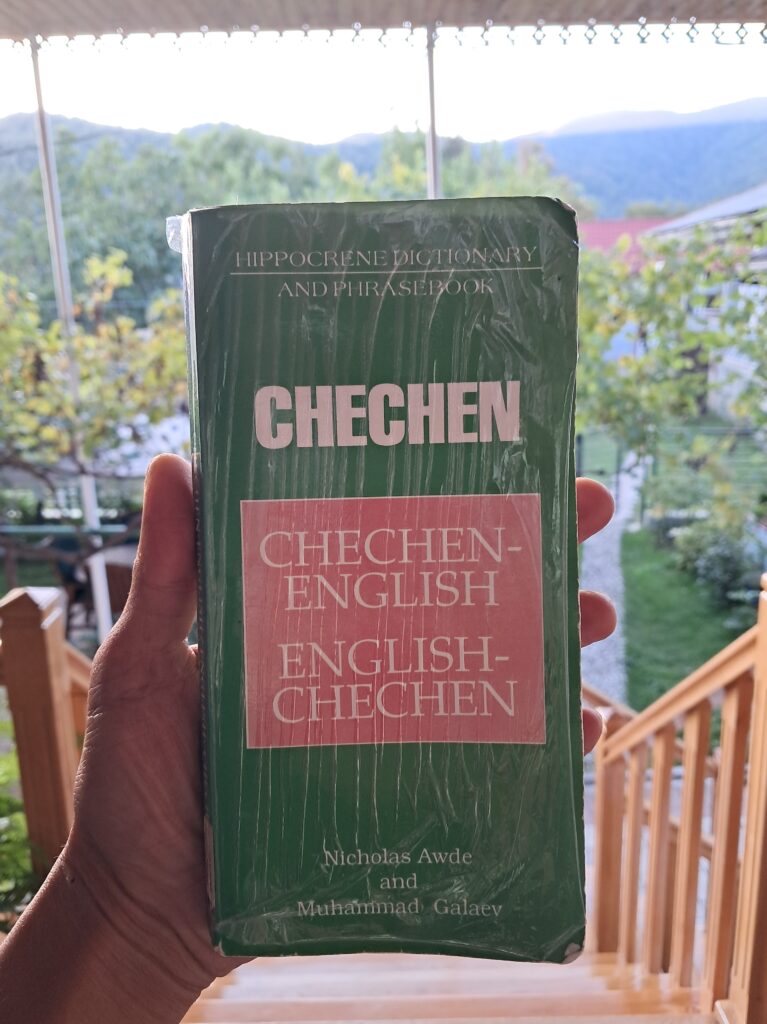

③チェチェン語を使ってみる

パンキシ渓谷の住民が日常的に使用しているのは、チェチェン語。

チェチェン語は北東コーカサス語族に分類される言語で、カルトヴェリ語族のジョージア語やインド=ヨーロッパ語族のロシア語とは根本的に異なるものです。

パンキシ渓谷で話されるチェチェン語は、チェチェン本国のチェチェン語とは若干異なる方言のような存在だそう。

パンキシの住民の多くはロシア語やジョージア語も解しますが、挨拶だけでもチェチェン語を使うと距離がぐっと縮まること間違いなしです!

・こんにちは:アッサローム・アレイクム(Assalomu Aleikum / Ассалому Алейкум)

・ありがとう:バルカラ(barkala / Баркалла)

・ようこそ:マルシャ・ドギラ(Marsha doghila / Марша догIийла!)

・私は日本人です:ソ・ヤポンホ・ヴ(So yaponkho vu / Со японхо ву)

④ノンアルコールビールを味わう

パンキシ渓谷ではアルコール類はご法度ではあるものの、ここ数年住民たちの間で愛されるノンアルコールビールがあります。

それが、キストゥリ・クラフト。

すでに紹介したオマロ集落の醸造所で製造されている、天然素材100%のご当地ドリンクです。

のぶよ的には、オマロ集落の醸造所まで足をのばして試飲体験をしてほしいところですが、わざわざ醸造所まで行かずともキストゥリ・クラフトを味わうことは可能。

パンキシ渓谷の商店に置かれているのをよく見かけますし、各ゲストハウスで食事をつけると問答無用で提供してくれることも多いです。

⑤ヒンカリ作り体験

パンキシ渓谷は、ジョージアの中でも「ヒンカリの本場の一つ」として有名なエリア。

「パンキスリ・ヒンカリ」(=パンキシ風ヒンカリ)や「キストゥリ・ヒンカリ」(=キスト人風ヒンカリ)など様々な呼称がありますが、現地では単に「ヒンカリ」と呼ぶことが多いです。

パンキシ渓谷のヒンカリに使用されるのは、基本的に牛挽き肉100%。

トゥシェティ地方やヘヴスレティ地方など、他に「ヒンカリの本場」とされるエリアでは羊肉が入るのですが、パンキシにおいてはヒンカリに羊肉を入れる人は少数派なのだそうです。

そんなパンキシ渓谷の本場のヒンカリの極意を知りたいなら、ヒンカリ作りワークショップに参加するのがおすすめ。

各ゲストハウスでリクエストによって開催されており、生地をこねるところから具を包んで茹でるところまで、ヒンカリができるまでを一から体験することができます。

ヒンカリ作りは想像している以上に手順が多く、手間がかかるもの。

普段はレストランでさくっと注文できる料理がどのようにしてできあがるのかを肌で学ぶと、ジョージアを代表する料理への愛着が湧いてくるはずです。

そしてヒンカリ作りワークショップは作るだけではなく、もちろんヒンカリを食べるまでがセット。

自分で包んだヒンカリの美味しさはとにかく格別で、きっと満足のゆく体験となるはずです。▼

ヒンカリ作りワークショップ体験を希望する場合は、宿泊数日前にゲストハウスにリクエストしておくのがベター。

ゲストハウス側も材料の用意など準備が必要であるためです。

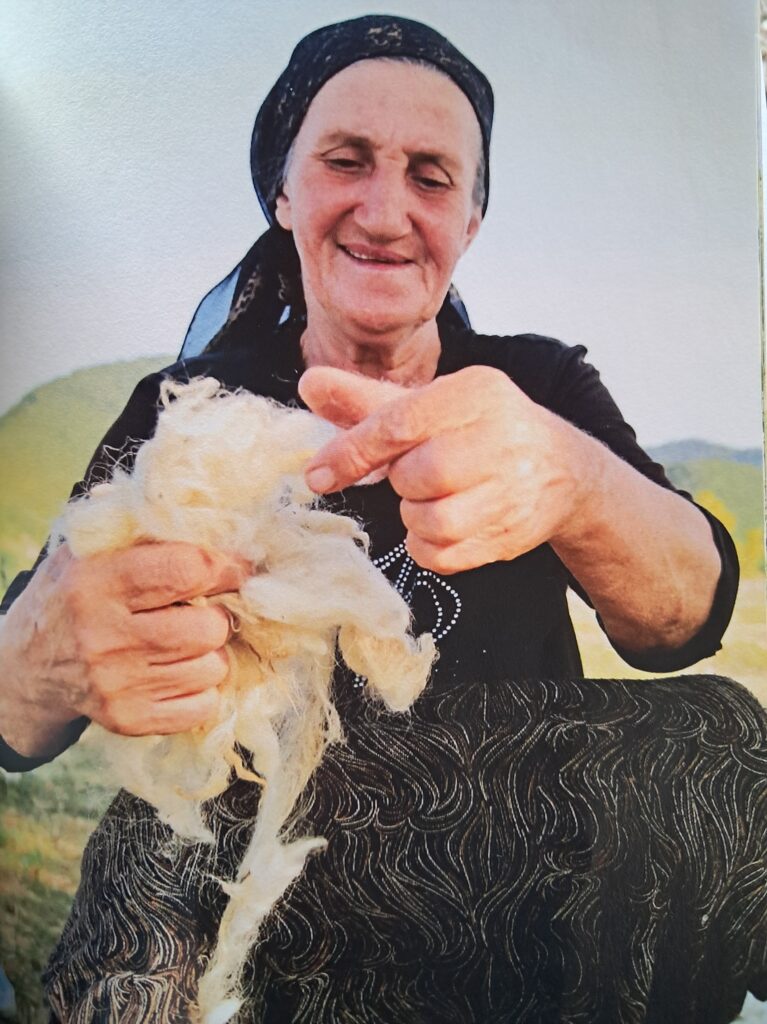

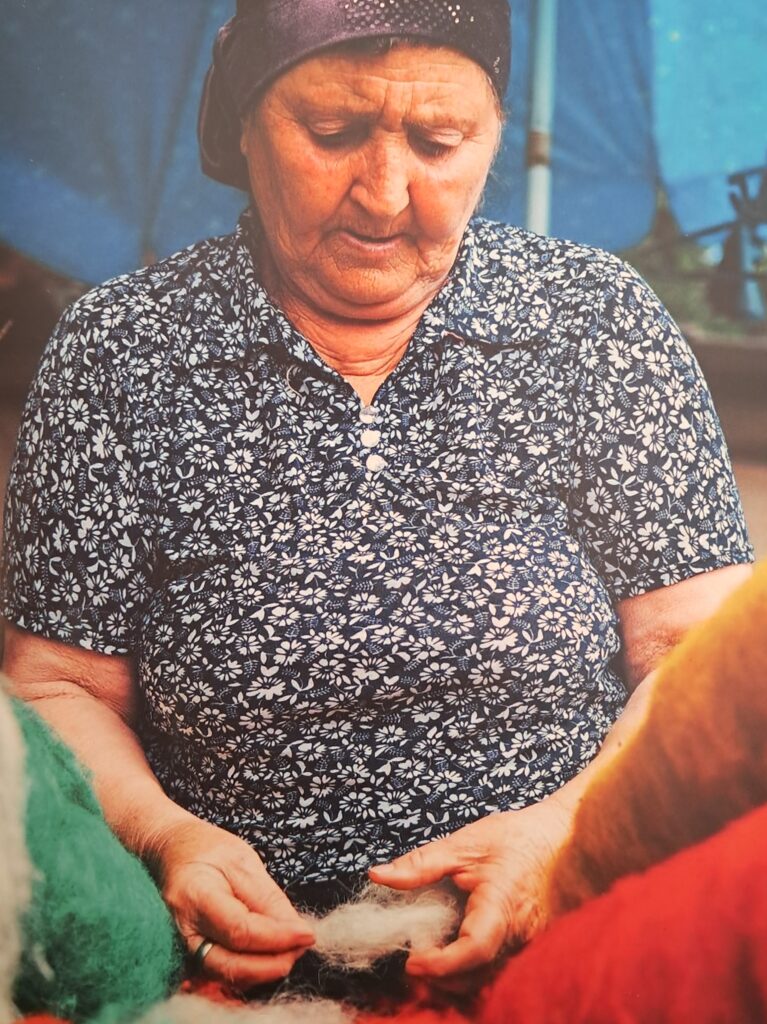

⑥羊毛工芸の美しさに感動する

パンキシ渓谷の伝統的な工芸品といえば、羊毛を用いた衣類や絨毯。

パンキシ渓谷ではとにかく多くの羊が飼育されており、その毛を用いた手作りの羊毛製品が古くからキストの女性たちによって作られてきました。

パンキシ渓谷では多くの女性が羊毛製品を手作りする技術を持っているそうですが、中でも「羊毛のプロ」と名高いのがジジおばさんという人物。

ドゥイシ集落の自宅でひたすらに羊毛製品を手作りしており、旅行者でも彼女の自宅を訪問して見学させてもらうことができます。【マップ 青⑨】

ジジおばさんの自宅訪問は無料ですが、わざわざ時間を割いてくれているわけなので、何かしら作品を購入していくのがスマート。

靴下などは10GEL(=¥500)~とリーズナブルですし、スペースも取らないのでお土産にももってこいです。

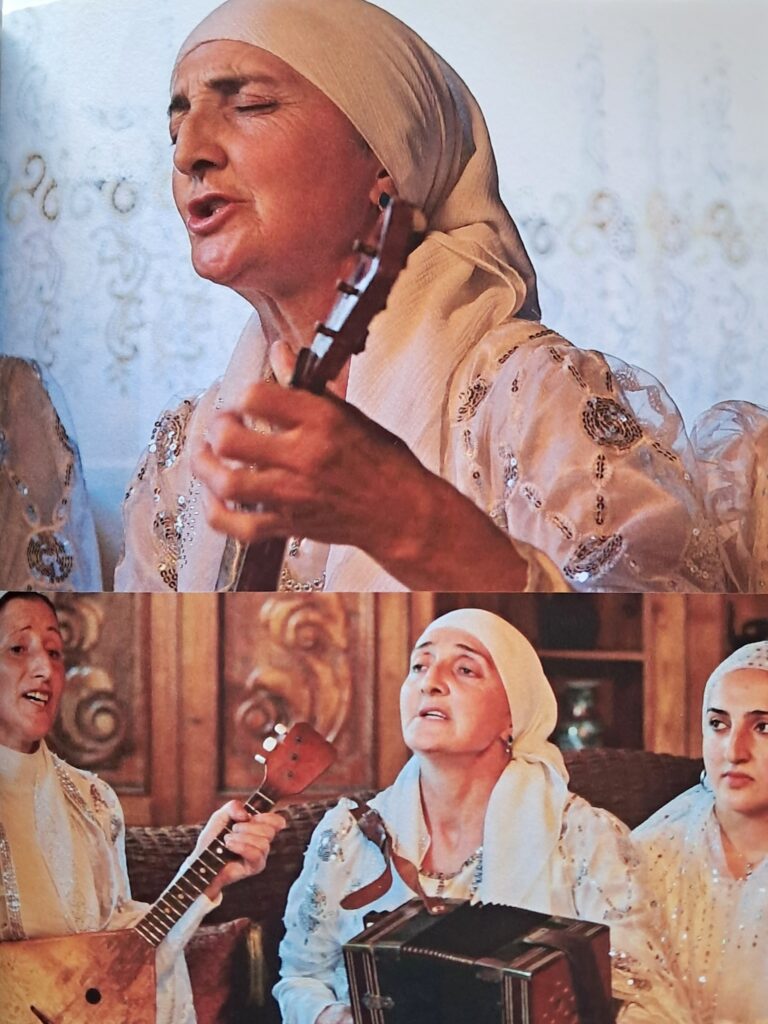

⑦伝統音楽コンサートを観賞

パンキシ渓谷の文化の真髄を味わうなら、歌や舞踊のコンサートを観賞してみましょう。

人々は自身のルーツがあるチェチェンに古くから伝わる山岳地域ならではの伝統芸能を、現在でも守り抜いているのです。

伝統的な衣装を纏った人々が、これまた伝統的な楽器を演奏しながら響かせる歌声は、心奪われる力強さと美しさ。

また、チェチェンの有名な舞踊はパンキシ渓谷でもちゃんと息づいており、主にお祝い事や祭りの際に踊られるそうです。

伝統音楽コンサートを観賞したい場合は、宿泊するゲストハウスの人にあらかじめ相談するのがベスト。

コンサートの会場は宿泊先ゲストハウスとなり、集落で楽団として活動している住民たちを宿に招いて開かれることが多いです。

⑧名産の蜂蜜を味わう

パンキシ渓谷滞在中にぜひとも味わいたいのが、渓谷で生産される蜂蜜。

「パンキシ・ハニー」として知られるこの蜂蜜は、もちろん渓谷に咲く花々の蜜由来のもので、濃厚な味わいと香り高さが高く評価されています。

各ゲストハウスで朝食をつけるとほぼ確実にこの蜂蜜を提供してくれるので、一度は味わってみるのが◎

ナチュラルな味わいながらも濃厚な甘味がものすごく、美味しさに驚くはずです。

各ゲストハウスやパンキシ渓谷の商店では、瓶詰めされた状態のパンキシ・ハニーを購入することも可能。

小サイズなら5GEL(=¥250)~とかなりリーズナブルの価格なので、自分用のお土産にもぴったりです!

パンキシ渓谷で絶対食べたい名物グルメ!キスト料理7品

パンキシ渓谷で絶対に味わいたいのが、ジョージアでもここでしか食べられない郷土料理の数々。

パンキシ渓谷の料理は「キスト料理」とも呼ばれ、チェチェン本国に古くから伝わるチェチェン料理をベースに、ジョージア料理のエッセンスが加えられた独特のもの。

チェチェン本国と同じ料理もいくつかあれば、パンキシ渓谷で独自に進化した料理もあります。

ここでは、パンキシ渓谷滞在中に挑戦したいキスト料理を7品紹介します。

いずれも宿泊先のゲストハウスで食事をつけると提供してもらえますし、食べたいメニューがあるならゲストハウスの人にリクエストしておくのもおすすめです。

①ジジグ・ガルナシュ

パンキシ渓谷滞在中に必ず一度は食す機会がある郷土料理が、ジジグ・ガルナシュ(Zhizhig-galnash / Жижиг-Галнаш)。

チェチェン本国で最もポピュラーな料理の一つであり、パンキシ渓谷でもチェチェンの味そのままのものが食べられます。

なんとも覚えにくい名前のジジグ・ガルナシュの正体は、小麦粉を芋虫のような形に成形したものを茹で、同じく塩茹でした羊肉と合わせた豪快な料理。

「チェチェン風パスタ」などと表現されることもあり、スパイスやハーブなどを使用せずに塩だけでシンプルに味付けするあたりに、山岳地域らしい食文化が感じられます。

ジジグ・ガルナシュの味は、良くも悪くも見た目の通り。

すりおろしたニンニクをたっぷりと全体にかけて食べるのが流儀だそうで、羊肉の臭みはほとんど感じられません。

ジジグ・ガルナシュはシンプルかつ素朴な味わいで、長時間煮込まれた肉はとろとろ柔らか。

美味しいのですが、とにかくボリュームがすさまじく単調な味付けであるため、途中で飽きてしまうのがややマイナスかもしれません。

▲茹でた小麦粉生地に肉を合わせてニンニクをかけるというジジグ・ガルナシュの概念は、チェチェンが位置する北コーカサス地域一帯の名物料理・ヒンカルに通じるものがあります。

北コーカサス地域のヒンカルは、ジョージアの水餃子ヒンカリのルーツであるとも考えられており、コーカサス地域全体に共通した食文化が感じられます。

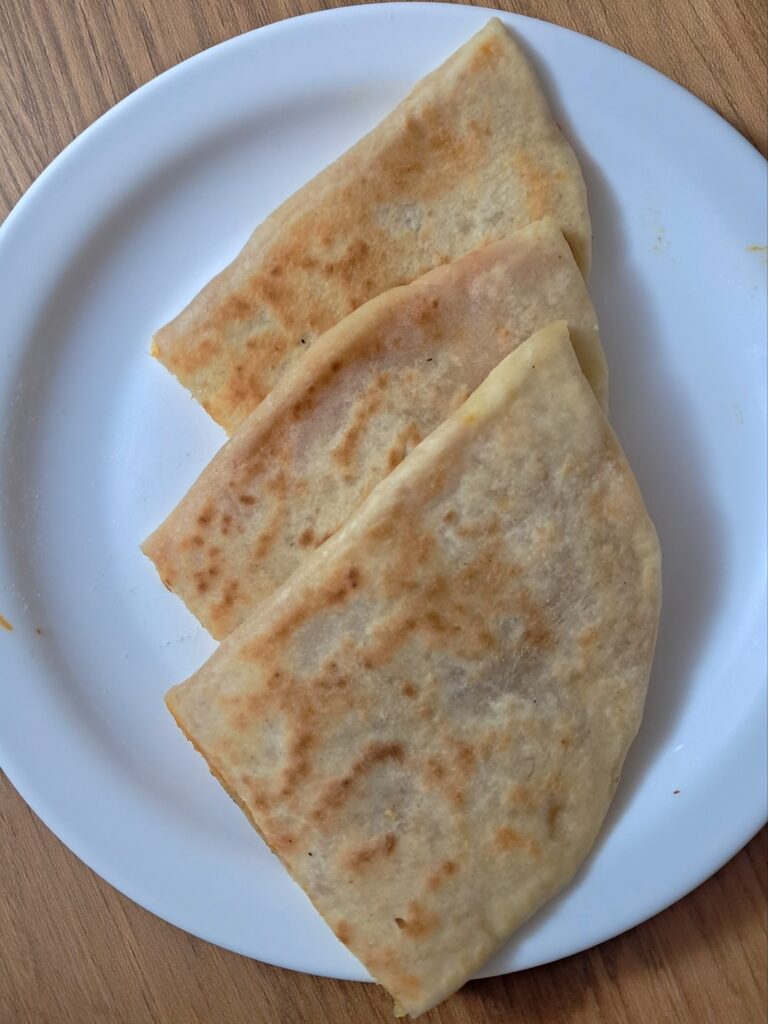

②ガアバク・チャビルギシュ

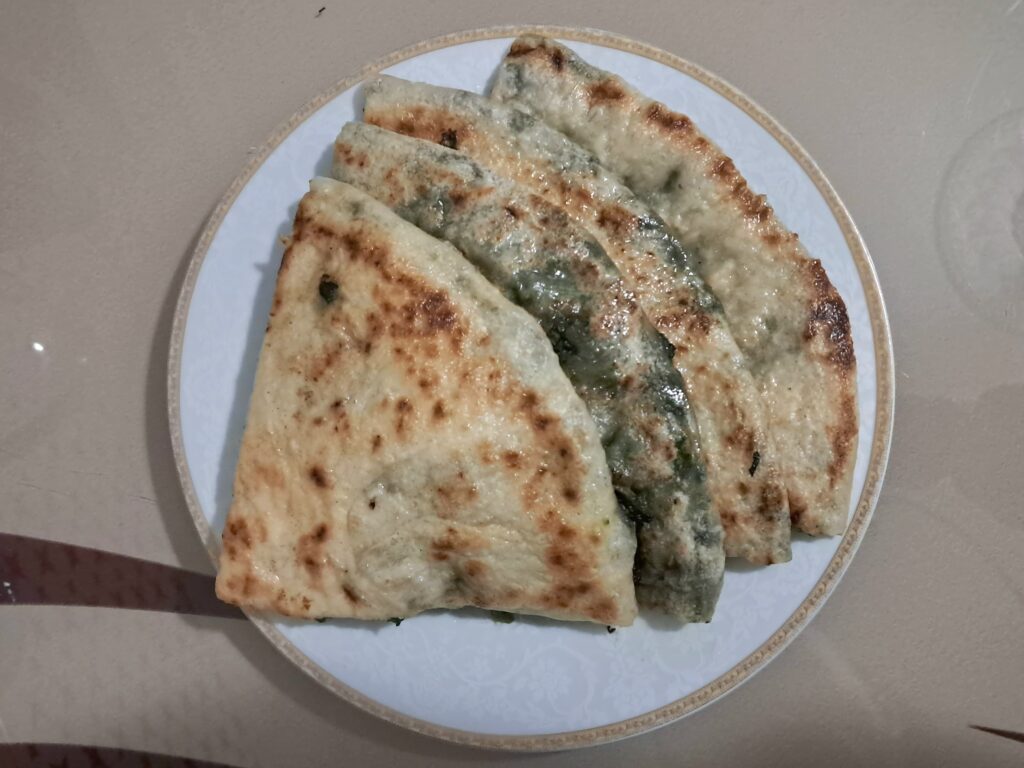

パンキシ渓谷に来たならとにかく問答無用で絶対に食べてほしい料理が、ガアバク・チャアビルギシュ(Ghaabak chaabilgish / ГӀабак чӀабилгиш)。

チェチェン語で「ガアバク=かぼちゃ」、「チャアビルギシュ=ハチャプリ」のことで、単純明快に表現するならかぼちゃのハチャプリです。

ガアバク・チャビアビルギシュは、茹でたかぼちゃをペースト状にしたものとカッテージチーズを混ぜたものを具に、薄く成形した小麦粉生地の中に挟み、フライパンでさっと焼いたもの。

「かぼちゃとチーズ…?」と不思議に思う組み合わせかもしれませんが、これがもう衝撃的に美味しいのです。

ガアバク・チャアビルギシュの味は、かぼちゃならではの深い甘みとチーズの芳醇な風味が見事に融合し、ほんのりと加えられたシナモンの香り高い味わいが素晴らしいアクセントとなっているもの。

もっちもちの手作り生地の食感も素晴らしく、全体的にものすごい完成度の料理です。

ジョージアにはなぜかかぼちゃを使った料理がほとんど存在しないのですが、その点においてもガアバク・チャアビルギシュは貴重な存在。

正直、ジョージアに数種類あるハチャプリ系料理の中でも頭一つ抜けた美味しさなので、とにかく絶対に挑戦を!

③チャアビルグ

パンキシ渓谷のキスト料理における小麦粉文化が感じられる一品が、チャアビルグ(Chaabilg /ЧӀабилг)。

「チャアビルギシュ」や「チェパルガシュ」など呼び名がいくつかありますが、基本的に同じ料理を指します。

「チャアビルグ=チェチェン風のハチャプリの総称」と考えてOK。

カッテージチーズを詰めただけのものから、チーズ+他の材料を混ぜて具にしたものまで数種類が存在します。

中でも独特なのが、パンキシ渓谷で採れる「ニティイ」と呼ばれるイラクサの一種を用いたチャアビルグ。

塩ゆでしたニティイをチーズとともに薄い小麦粉生地に挟んで焼き上げたものです。▼

ニティイ入りのチャアビルグは、もっちり食感の薄い生地の食感と、イラクサ独自の風味、芳醇なチーズのコク高い風味が絶妙に融合した絶品。

焼き上がりにたっぷりのギー(バターを作る際の上澄み)にひたされて提供されるため、芳醇さがさらにアップしています。

季節によってはニティイのみならず、山菜やニンニクの芽などパンキシ渓谷で採れる野草が入るのもポピュラーなのだそう。

自然とともに生きるパンキシの人々の豊かな食文化が感じられる一品です。

④パンキスリ・ヒンカリ

パンキシ渓谷は、ヒンカリの本場としても名を馳せるエリア。

「パンキスリ・ヒンカリ」(=パンキシ風ヒンカリ)や「キストゥリ・ヒンカリ」(=キスト人風ヒンカリ)などとも呼ばれ、エリア内どこでも食される定番料理のような一品です。

パンキシ渓谷のヒンカリが独特なのは、具の挽き肉は牛肉100%が基本となる点と、ハーブやスパイスなどがいっさい入らない点。

ぺちゃっと潰れた形の厚めの生地は、ジョージア山岳地域のヒンカリの流れを汲んだものです。

そのお味は、まさに最高のひとこと。

生地の中にはこれでもか!とばかりに大量の牛挽き肉が詰まっており、肉の風味を少しも逃すことなく味わうことができます。

また、家庭によってはカッテージチーズ入りのヒンカリや牛の内臓を具にしたヒンカリなどの変わり種もよく作られるそう。

特に、パンキシ渓谷のさまざまな料理に使用されるニティイ(イラクサの一種)のヒンカリは、ジョージアでもここでしか食べられない珍しいものです。▼

ヒンカリ王国ジョージアの中でも、トップレベルに洗練されたヒンカリ文化を誇るパンキシ渓谷。

各ゲストハウスの食事で出してもらうことも可能ですが、ヒンカリ作りワークショップに参加して自分だけの手作りヒンカリを食べる体験もおすすめです!

⑤ヘウル

パンキシ渓谷のスイーツと言えば、ヘウル(Heul / Хеул)が定番。

「キスト人風ハルヴァ」とも表現されるもので、チェチェン本国にもジョージア他地域にも存在しない、パンキシで独自に生み出された料理です。

ハルヴァとは、穀物をすりつぶした粉に油脂や砂糖を加えて固めたスイーツのこと。

イランやトルコをはじめ中東地域でポピュラーで、ジョージアでもオスマン帝国支配下にあった西部地域では定番のお茶請けとして愛されています。

しかしながら、パンキシ渓谷のハルヴァであるヘウルの見た目は、一般的なハルヴァとはかけ離れたもの。

長さ3cmほどの細い小麦粉生地を油で揚げ、仕上げに名産の蜂蜜をたっぷりと絡めたもので、もはや調理法自体が一般的なハルヴァとは異なります。

パンキシ渓谷のヘウルの食感と味は、日本のかりんとうに近い感じ。

ざくっとした歯触りとじゅわっとした舌触りが感じられ、蜂蜜ならではのナチュラルな甘味が美味しいです。

⑥カルデエト・ガアル

パンキシ渓谷ではとうもろこしが多く栽培されており、とうもろこし粉を用いた料理も豊富。

代表的なのがカルデエト・ガアル(Kaldeet-Gal / Калдеет-ГӀал)と呼ばれるもので、とうもろこし粉に水を加えて楕円形に成形したものをお湯で茹で、カッテージチーズに沿えて提供されるものです。

ジョージアの他のエリアでも、とうもろこし粉生地を油で揚げた「ムチャディ」という料理は定番ですが、とうもろこし粉生地を茹でて食べるというのはパンキシならではだと思います。

また、チーズや山菜などの具をとうもろこし粉生地の中に詰めてから茹でた料理もポピュラー。

代表的なのは、ニティイ(イラクサの一種)をたっぷりと詰めたニティイ・ガアル(Nitti-Gal / Нитти-ГӀал)で、パンキシならではの食文化がぎゅっと詰まった一品です。

⑦チェチェン風マンティ

チェチェン本国でポピュラーだというチェチェン風マンティ(Chechenian manti / Нохчийн манти)は、パンキシ渓谷の家庭でも作られる定番料理です。

「マンティ」といえば、ウズベキスタンなどの中央アジア地域でポピュラーな羊肉の蒸し餃子のこと。

中央アジアから北コーカサス地域に伝わったマンティが、キストの人々によってここパンキシ渓谷に持ち込まれたのです。

チェチェン風マンティが独特なのは、仕上げに必ず人参や玉ねぎを煮詰めた甘めの味付けのソースをかけて食べること。

ウズベキスタンなど中央アジアでは、マンティにはソースなどは用いずにそのまま食べられるため、チェチェン風はかなり独特な食べ方だと言えます。

このソースの味わいがとても絶妙で、例えるなら「日本の甘酢餡のお酢が入っていないバージョン」といったところ(伝わる?)。

人参の甘みが前面に押し出された風味豊かな味わいが、マンティにたっぷりと詰まった牛肉のジューシーな風味を最大限に引き立ててくれるのです。

茹でるのではなく蒸して調理されるため、薄い生地のてろりん&ちゅるりんとした食感も特徴的。

ヒンカリとはまた異なるマンティならではの味わいと食感に、ユーラシア大陸全土に広がった餃子系料理の奥深さが感じられます。

パンキシ渓谷のゲストハウス

パンキシ渓谷には大型ホテルやホステルは存在しません。

そのため、滞在先となるのは民家の一部を旅行者向けに開放しているゲストハウスとなります。

パンキシ渓谷のゲストハウスは、単に寝るための宿泊施設ではありません。

食事や地元の人々との会話、各種文化体験を通してパンキシ渓谷のリアルな文化や豊かな自然に触れられる、ホームステイのようなものだと考えておきましょう。

このゲストハウス滞在こそが、観光よりも何よりもパンキシ渓谷におけるハイライトとなる体験。

正直、ゲストハウスに宿泊せずに日帰りでパンキシの観光スポットをまわる意味はゼロです。

パンキシ渓谷には「三大ゲストハウス」と呼ばれる宿が存在し、いずれも雰囲気が大きく異なる三者三様の魅力を放つもの。

ゲストハウス滞在における満足度がパンキシ渓谷滞在における満足度に直結すると言っても過言ではないので、宿選びはとにかく慎重に行いましょう。

▲のぶよは三大ゲストハウスのうち二軒に宿泊しましたが、どちらも甲乙つけがたいほどに居心地が良く素敵な宿でした。

基本的な設備はどこのゲストハウスも共通しており、値段もそこまで変わらないので、最終的には各旅行者の好みで宿を選ぶこととなるでしょう。

Nazy’s Guesthouse

・部屋タイプ:ドミトリー一人利用 ※シャワー&トイレ共用

・料金:70GEL(=¥3500)

・食事オプション:朝食20GEL(=¥1000)/夕食30GEL(=¥1500)

・立地:6/10

パンキシ渓谷で最も人口が少ないジョコロ集落にあるゲストハウスです。

パンキシ観光のメインとなるのは4kmほど離れたドゥイシ集落なので、観光に便利な立地とは言えません。

メインの道やバス停にはほど近いものの、近くの商店はかなり小さく品数が限られているので、ちょっとした買い物にも困るかもしれません。

・アクセス:8/10

メイン道路から宿に至る路地の入口には看板が出ていますが、宿自体はやや分かりにくい印象。

宿の入口は常に開いており、宿の家族が常にいるので簡単にチェックイン可能です。

・スタッフ:9/10

ナジという若い女性がほぼ全てを担っており、柔らかな態度と笑顔で旅行者を迎えてくれます。

彼女はパンキシ観光におけるパイオニアのような存在で、旅行者への細やかなアドバイスや気遣いなどがまさにプロの仕事。

完璧な英語を話し、コミュニケーションに苦労することも一切ありません。

ナジ以外の家族はそこまで温かく迎えてくれるわけではないのがマイナスと言えばマイナスかもしれません。

・清潔さ:10/10

清潔さはもう完璧のひとことで、シャワーやトイレ、部屋はもちろん、庭までとても綺麗にされています。

まるでお洒落なアパートのような明るい雰囲気と清潔感なので、ゲストハウス初心者でも快適に滞在できるでしょう。

庭に出る際と部屋に入る際に別々のスリッパに履き替えなければならないルールなのですが、個人的にはそこまでしなくても…という感じはありました。

・設備:9/10

ゲストハウスの一階には家族が、二階が宿泊客用のスペースとなっており、やや手狭な印象。

しかし設備はどれも文句無しで、シャワーやトイレが3か所あったり、お湯の温度も良い熱さだったりと、快適に過ごせます。

コーヒーや紅茶は飲み放題でお湯もポットに常時沸かしてあるのですが、宿泊客用スペースの二階ではなく一階にわざわざ下りなければいけないのがやや面倒かも。

また、庭以外の共用スペースが限られているので、天気が良くないときはやや窮屈さがあるかもしれません。

・ベッド:10/10

ベッドの質は完璧のひとこと。ふかふかでとても快適に眠れます。

シーツも真っ白で清潔感あるもので、枕の固さもちょうど良かったです。

・Wi-Fi:8/10

宿の大半で問題なく接続できますが、喫煙スペースがある裏庭では電波が入りません。

また、宿泊客が多くなると電波が一気に弱まるのはちょっと問題。

それ以外の状況であれば大きなファイルのアップロードなども全く問題なく可能です。

・雰囲気:8/10

モダンなホテルのような雰囲気もありながら、どこかアットホーム感も感じられる絶妙な空気感でした。

オーナーであるナジは近すぎず遠すぎずの絶妙な距離感でありながら、パンキシ観光や文化に関してしっかりと説明してくれますし、こちらの要望にも的確に応えてくれます。

開放的な雰囲気というよりはこぢんまりとした雰囲気の方が強めではあるものの、宿泊客がそこまで多くないときであれば手狭さは気にならないでしょう。

・食事:10/10

別料金の食事は、信じられないほどに大量の料理が何皿も出てくる超豪華なもの。

チェチェンの郷土料理と野菜メインの料理が提供され、事前に食べたいメニューをリクエストしておけば可能な限り応えてもくれるそうです。

食事の味つけはややスパイスを強めに効かせる感じですが、野菜が多く、こってりした味ではないので万人受けするはず。

この値段でこの量と質の食事を提供してくれるあたりは、さすが老舗ゲストハウスの貫禄といったところかもしれません。

・総合:8.6/10

パンキシ渓谷最古の宿は「さすが評判なだけはある!」と感動するほどのきめ細やかな気遣いと快適さでした。

地方部らしさとモダンさが見事に融合した雰囲気が素晴らしく、欧米人旅行者に大人気の宿というのにも納得です。

また、Nazi’s Guesthouseは各種文化体験やアクティビティーにも力を入れており、ここに泊まればパンキシ文化を余すところなく満喫できると断言できます。

のぶよ的にはちょっとあまりに清潔感がありすぎたのと、意識高めな欧米人旅行者がやたらと集う感じなのがややマイナスでしたが、「みんなでパンキシを理解していこう!」といったポジティブな雰囲気にひたりたい人にはむしろおすすめです。

部屋は基本的にベッド4台のドミトリーでの予約となりますが、ピークシーズンでなければ相部屋ではなく個室のようにうまく宿泊客を振り分けてくれるので安心。

逆にピークシーズンだと確実に相部屋となり、パンキシでは最も高い水準の宿代のわりにドミトリー泊となってしまうので、ちょっと損した気分になるかもしれません。

Guesthouse Melissa

・部屋タイプ:ダブルルーム一人利用 ※シャワー&トイレ共用

・料金:60GEL(=¥3000)

・食事オプション:朝食20GEL(=¥1000)/夕食30GEL(=¥1500)

・立地:8/10

パンキシ渓谷の見どころを多く有するドゥイシ集落にあるゲストハウス。

メインの道路から300mほど集落内に入った場所にあり、とても便利な立地です。

パンキシ渓谷で唯一のチェーンのコンビニMagnitiも徒歩圏内で、買い物面でも困ることはありません。

・アクセス:7/10

メイン道路には看板は出ていますが、宿の建物には何の表示もないため、かなり分かりにくいのがマイナス。

入口の門は常に開いており、常に宿の人がいるので、場所さえわかれば問題なくチェックインが可能です。

・スタッフ:8/10

宿名はメリッサというおばあちゃんの名前を冠していますが、実際に宿を運営しているのは娘のカトゥナという女性。

柔らかな態度で温かく迎えてくれ、気配りも過剰ではなく不足もないちょうどよい感じの距離感でした。

チェックイン後は基本的に宿泊者を放っておくスタイルのようで、パンキシ渓谷の他のゲストハウスに比べると「ホームステイ感」がやや薄めである点が、好みの分かれるところかもしれません。

・清潔さ:8/10

清潔さは文句なしで綺麗にされていますが、宿の人の私物があったりと若干生活感が感じられる感じ。

部屋の清掃も問題なくゆきとどいており、キッチンや共用リビングもちゃんと掃除されています。

・設備:10/10

宿の敷地は家族が生活する棟と宿泊客用の棟で建物自体が完全に分かれており、宿泊客用の棟はまるで一つのアパートのよう。

宿泊客専用のキッチンや共用リビングが備わっており、宿の人に気兼ねなく自由に利用できる点が大きなメリットです。

さらにキッチン用品や電化製品などどれも最新式のもので使いやすい点も◎

至れり尽くせりといった感じの設備でした。

・ベッド:9/10

ベッドの大きさも質も問題なく、快適に眠ることができます。

若干マットレスが硬く感じられたくらいで、ジョージア地方部の宿としてはかなり上質なベッドだと言えるでしょう。

・Wi-Fi:9/10

宿の敷地の大半で問題なく接続でき、大容量のファイルのアップロードもサクサクできます。

一度、2時間ほど繋がらないことがあったのですが、これは宿のネット環境というよりもパンキシ全体のアンテナの問題だと思いました。

・雰囲気:9/10

Melissa Guesthouseの大きな魅力が、広大な庭の開放感。

庭には各種果物が植えられており、自由に採って食べることができます。

また宿自体の静かな環境も素晴らしく、自分の時間を大切にしながら滞在したい人にはうってつけだと言えます。

宿の家族はとても温かいですが、それほど積極的に旅行者に絡んでくるわけではないため、「パンキシの地元の人とがっつり交流したい!」という人にはやや向かないかも。

いっぽうで、自分でうろうろするから放っておいてほしいのぶよタイプの旅行者にとっては、かなり居心地よく感じられるはずです。

・食事:9/10

別料金の食事は、ホスピタリティー精神を具現化したようなボリュームとバラエティーの豊かさ。

パンキシ渓谷に伝わるキスト料理をメインに、家庭的なメニューの数々を楽しむことができます。

宿泊客のリクエストにも可能な限りこたえてくれるので、「○○が食べたい!」とお願いしてみるのも◎

こうして融通が利くあたりも小規模ゲストハウスならではの良さかもしれません。

Melissa Guesthouseの食事は、野菜がやや少な目で胃に重たいものが多い点が気になるところ。

日によってメニューは変わりますが、肉料理や炭水化物メインの料理をあまり好まない人にはちょっと厳しいかもしれません。

・総合:8.6/10

パンキシ渓谷の三大ゲストハウスの中では最安値の宿ですが、とても快適に過ごすことができます。

清潔感も開放的な庭も家族の人柄も設備の豊富さも、総合的に大満足の滞在ができるはず。

パンキシ渓谷の宿の中ではおそらくここが一番「宿泊客を放っておいてくれる宿」といった感じ。

このあたりは各旅行者の滞在スタイルや好みによるでしょうが、のぶよはかなり自由で居心地良く感じられました。

とはいえ、Melissa Guesthouseでは乗馬体験や料理教室などの文化アクティビティーも開催しており、宿の家族にパンキシについて尋ねればちゃんと的確に答えてくれるので、自分の姿勢次第でがっつり現地の人と絡むような滞在も可能です。

Guesthouse Leila

・部屋タイプ:ダブルルーム一人利用 ※シャワー&トイレ共用

・料金:60GEL(=¥3000)

・食事オプション:朝食20GEL(=¥1000)/夕食30GEL(=¥1500)

のぶよはGuesthouse Leilaにも宿泊する予定だったのですが、運悪く長期閉鎖中でした。

パンキシ渓谷再訪時にはぜひ宿泊して、体験をシェアしたいと思います!

パンキシ渓谷のゲストハウス、結局どこがおすすめ?

パンキシ渓谷の三大ゲストハウスとその詳細な宿泊レポートに関しては上記の通りですが、ここで疑問を持っている人もいるのでは。

「結局どのゲストハウスが一番快適に過ごせてパンキシ渓谷を満喫できるの?」と。

パンキシ渓谷のゲストハウスは本当に三者三様。

最終的には旅行者の好みと、「パンキシ渓谷に何を求めるか」によります。

最も老舗でありパンキシ渓谷観光の創始者とも言えるNazy’s Guesthouseは、パンキシの歴史そのもの。

テロリストの谷というイメージの改善に尽力した女性が営む宿であるわけで、「ここに泊まらなければパンキシは語れない」と断言できます。

乗馬体験や料理教室、各種文化体験もアレンジしてくれ、パンキシの文化面にじっくりひたりたい場合は持ってこい。

宿はとにかく清潔で居心地も良く、ストレスフリーな滞在ができます。

しかしこれらは逆に言えば、「THE・観光客向け」にぐわんと舵を切っているということでもあり、その土地の魅力を自分の足で開拓したい人にはやや「作られすぎ感」があるかも。

欧米人観光客に大人気の宿ということもあり、「みんなでパンキシを知ってコミュニティーを助けよう!エコでジェンダーフリーでリベラルな私ッ」といった意識高め(?)な空気もあるので、そういった感じが苦手な人にはちょっときついかもしれません…

(のぶよはエコだのローカルコミュニティーへの参加だの高尚な目的ではなく自分の興味を満たすために旅しているだけなので、英語しか話せずお膳立てされた体験ツアー参加しかできないくせにこういう理想先行なことをほざく欧米人旅行者を見ると「言ってろばーかばーか」って鼻ほじっちゃう)。

また、三大ゲストハウスの中で最も宿泊料金が高いのに、部屋は基本的にドミトリーという点も、人を選ぶかもしれません。

三大ゲストハウスのうち唯一ドゥイシ集落に位置するMelissa Guesthouseの魅力は、何と言っても地区内最安値で個室に泊まれることと、観光に便利な立地。

ズィクル儀式が行われるモスクをはじめ、パンキシの主要な見どころはほぼ全て徒歩圏内なのが嬉しいです。

文化体験面も色々と充実していますが、体験アクティビティーに力を入れているNazy’s Guesthouseに比べるとどうしても片手間でやってる感じも。

宿の家族との距離も若干ある感じで、基本的に「宿泊客は自分で好きにやってねスタイル」なので、パンキシ文化にどっぷりひたりたい人には向かないかもしれません(でも、むしろその距離感が心地良いのぶよタイプの人にはぴったりかも)。

三大ゲストハウス最後のLeila Guesthouseは、おそらく日本人旅行者の間で最も人気の宿。

映画『アダミアニ』に出演したレイラおばさんが営む宿ということも大きな理由ですが、英語が話せなくても旅行者を温かく迎えてくれる彼女の人柄も大きいのでしょう。

のぶよはLeila Guesthouseに泊まろうと思っていたらまさかの長期閉鎖中で泊まれなかったため、実際の設備や雰囲気は分かりません。

しかしまあ、日本人旅行者が多い=日本人の受け入れに慣れているということでしょうし、近すぎず遠すぎずの日本人好みの絶妙な距離感の宿なのではないかと。

しかし個人的な所感だと、言葉の通じない日本人旅行者がツアーでわんさかやって来て日本語でぴーちくぱーちく喋って映画に出た女性と写真を撮りまくって…という宿は、なんだかちょっと見世物小屋みたいでアレだよなあと思わないこともありません。

とまあこんな感じで、パンキシ渓谷の宿は本当に三者三様。

のぶよ個人的にはMelissa Guesthouseの放っておいてくれる感じはすごく居心地が良かったですが、Nazy’s Guesthouseの「パンキシを観光で変えたい!みんなに文化を知ってほしい!」という老舗ならではの気概や細やかなホスピタリティーも好きでした。

【パンキシ渓谷の宿の予約はこちらから!】

パンキシ渓谷への行き方・アクセス

パンキシ渓谷は「渓谷」という名前はついているものの、深い山の中にあるわけではないため、アクセスは難しくありません。

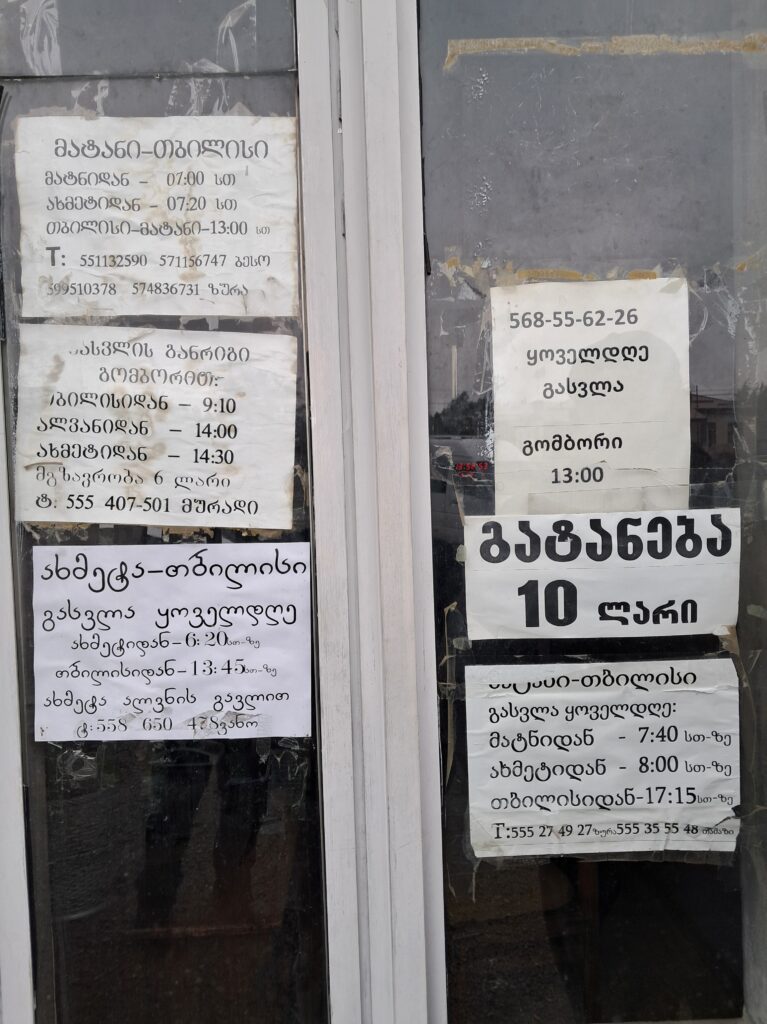

しかし各都市~パンキシ渓谷間のマルシュルートカ(乗り合いのミニバス)はどの路線も1日2本~3本ほどと本数が少ないため、旅行者が利用するにはやや不便かもしれません。

それに加えて、パンキシ渓谷発着のマルシュルートカには時刻表があるものの、乗客が少ないと事前の予告なしに運休するのが最大のネック。

運悪く当日マルシュルートカが運休してしまった場合のプランB(例:各都市→アフメタまでマルシュルートカで移動してアフメタからパンキシ渓谷まではタクシーetc…)を考慮しておくのが良いかもしれません。

パンキシ渓谷→他都市方面のマルシュルートカは、基本的にジョコロ村中心部の道端が始発ポイント。【マップ 黄色】

基本的にジョコロ→ドゥイシと走って他都市へと向かうルートをとるので、ドゥイシで途中乗車/下車することも可能です。

各都市~パンキシ渓谷間タクシー

パンキシ渓谷への最も簡単なアクセス方法は、タクシーを利用すること。

パンキシ渓谷のマルシュルートカ便は本数が少なく不便なので、時間を有効に活用したい人にはぴったりです。

各都市からパンキシ渓谷へのタクシー料金相場は以下の通り。▼

・トビリシ~パンキシ渓谷片道:150GEL(=¥7500)

・テラヴィ~パンキシ渓谷片道:50GEL ~60GEL(=¥2500~¥3000)

・アフメタ~パンキシ渓谷片道:15GEL~20GEL(=¥750~¥1000)

少しでも移動費を節約したいなら、トビリシやテラヴィから頻発しているアフメタ行きマルシュルートカでアフメタのバスステーションまで行き、アフメタからパンキシ渓谷までの区間だけをタクシーで移動することも可能です。

トビリシ~パンキシ渓谷間マルシュルートカ

トビリシからパンキシ渓谷までは、直行のマルシュルートカが1日2往復走っています。

トビリシ側の発着ポイントは、中心街南側のオルタチャラ・バスステーション。

「セントラル・バスステーション」とも呼ばれますが、全くセントラルな立地ではなく、地下鉄駅に直結していないため路線バスやタクシーを利用しなければならないなど、アクセスはやや不便です。▼

パンキシ渓谷→トビリシ方面のマルシュルートカの始発ポイントは、ジョコロ村中心部。【マップ 黄色】

ジョコロ→ドゥイシとアラザニ川西岸の集落を経由してトビリシ方面へと向かうルートです。

テラヴィ~パンキシ渓谷間マルシュルートカ

カヘティ地方最大の町・テラヴィからパンキシ渓谷へアクセスする場合も、直行マルシュルートカが利用可能です。

▲テラヴィ側の発着ポイントは、テラヴィ市場の北側にあるオールド・バスステーション。

パンキシ側の発着ポイントはジョコロ村【マップ 黄色】となり、他のマルシュルートカ便と同様にジョコロ→ドゥイシを経由してテラヴィ方面へと向かうルートです。

アフメタ~パンキシ渓谷間マルシュルートカ

パンキシ渓谷最寄りの「ちょっと発展した町」というポジションのアフメタは、パンキシの住民の買い物先としても定番の町。

しかしアフメタ~パンキシ渓谷間のマルシュルートカ便は1日4往復のみと意外に不便。

住民たちはタクシーをシェアして移動するか、アフメタ町営のコミュニティーバス(1日2往復/無料)を利用して移動するため、マルシュルートカ需要が高くないことが理由かもしれません。

アフメタ側のパンキシ渓谷行きマルシュルートカ発着ポイントは、町の北側にあるバスステーションから。▼

パンキシ側の発着ポイントは、ジョコロ村中心部。【マップ 黄色】

他の便と同様にジョコロ→ドゥイシと経由してテラヴィ方面へと向かうルートです。

裏技としては、トビリシやテラヴィ→アフメタにマルシュルートカで移動し、アフメタからタクシーを利用するという手も。

アフメタの中心街やバスステーション前には客待ちのタクシーが待機しており、苦労することなくパンキシ渓谷まで移動できます。

この区間のタクシーは料金相場が決まっており、アフメタ~ドゥイシまでは15GEL(=¥750)/アフメタ~ジョコロやオマロまでは20GEL(=¥1000)です。

アフメタは、トビリシやテラヴィなどを結ぶマルシュルートカ便が定期的に走っており、パンキシ渓谷に比べるとアクセスが飛躍的に良い町。

各都市~パンキシ渓谷間の直行マルシュルートカが当日急に運休してしまった場合でも、アフメタまでとりあえず到達できればあとはタクシーで安くちゃっちゃと移動できます。

アフメタの町自体には特に見どころはなく滞在する価値は低めですが、「この町からであればパンキシ渓谷に簡単に行ける玄関口」と考えておくのが良いでしょう。

パンキシ渓谷観光のアドバイス&注意点

現在のパンキシ渓谷は、一般の旅行者であっても何の問題もなく観光・滞在が可能。

少しずつではありますが、現地の人も他所からの観光客の存在に慣れてきており、他のジョージア地方部と変わらない滞在ができるでしょう。

しかしこの場所は、イスラムの教えが強く根付く特別なエリア。

一般的なジョージア旅行と完全に同じ感覚で訪問してしまうと、トラブルを生む可能性だってあります。

ここでは実際にパンキシ渓谷へ訪問する人向けに、プランニングのお役立ち情報や注意点をまとめました。

パンキシ渓谷観光におすすめの季節

パンキシ渓谷へのアクセス&観光は年間を通して可能です。

冬場は積雪もあり、最低気温マイナス5℃くらいまで下がるそうですが、さらに標高の高いコーカサス山岳地域に比べれば「極寒」というほどでもなさそう。

しかしパンキシ渓谷のゲストハウスは12月~3月は営業しない所が多いので、宿泊などに困ってしまうかもしれません。

4月と5月の春は、比較的天候が落ち着いていて新緑が麗しいベストシーズンだそう。

6月~9月にかけての夏場は、天候は安定しているもののかなりの暑さになるため、相応の暑さ対策が必須です。

快適な気候のなかでゆっくりと滞在したいなら10月~11月の秋もおすすめ。

パンキシ渓谷の紅葉のピークは例年10月末~11月頭だそうで、紅葉目的ならこの時期を狙いましょう。

のぶよが滞在したのは10月1週目でしたが、周囲の山々はまだまだ緑いっぱいで若干紅葉の気配があるくらい。

昼間はすっきりと晴れて暑さを感じるほどで、夜の冷え込みもあまりなく、とても快適に過ごせました。

パンキシ渓谷観光の必要日数

パンキシ渓谷の主要な見どころを周るだけなら、トビリシやテラヴィからの日帰りでも何とかなります。

しかし、順番に見どころを周るだけではこの場所の魅力を全く味わえないので、日帰りはやはりNG。

最低でもゲストハウスに1泊はして、食やアクティビティーを通して文化面に触れることが必須となります。

1泊2日でもパンキシの自然や文化を味わうことができますが、理想的には2泊3日のプランがおすすめ。

パンキシ渓谷はかなりだだっ広く、各集落間の交通手段もない地域。

観光の際はかなりの距離を歩くことになるので、体力的にもあまり詰め込みすぎないプランを立てましょう。

パンキシ渓谷のインフラ(買い物/ネット/ATM)

パンキシ渓谷のインフラ面に関しては、一般的なジョージア地方部と同レベルと考えてOKです。

各集落には小さな個人商店が数軒ずつありますが、いずれも品数は限られているのが現状。

パンキシにはスーパーマーケットはありませんが、チェーンのコンビニ(Magniti)がドゥイシ地区の入口に一軒あり、ジョージア他地域と変わらない価格で買い物できます。【マップ 茶色】

パンキシ渓谷のゲストハウスや各種アクティビティーの支払いは全て現金のみとなりますが、エリア内のATMはドゥイシ集落に一台しかありません。

ある程度まとまった額の現金は、パンキシ入りする前に用意しておくのが安心です。

ネットに関しては、スマートフォン各社のデータ回線が問題なく使用できますが、電波は少し不安定。

各ゲストハウスにはWi-Fiが必ず設置されていますが、こちらも時間帯によって不安定となることがあります。

パンキシ渓谷のネットの不安定さの原因は、おそらくエリア内のアンテナの問題。

とはいえ基本的には問題なくネットが使えますし不便もそれほど感じませんが、どうしても常時ネットに接続していなければいけない人は注意が必要です(まあそんな人はそもそもこんな田舎に来ない方が良い)。

パンキシ渓谷は安全?

パンキシ渓谷を訪問する際に気になるのが、治安面。

かつてのネガティブなイメージは現在でもジョージアに広く根付いており、「パンキシは危険だから行くな」などと言うジョージアの現地人も少なからず存在します。

「現在のパンキシ渓谷」の項ですでに触れた通り、パンキシ=危険というのはもう過去の話。

2025年現在はテロリストの巣窟などではなく、住民が敬虔なイスラム教徒であるという点以外は、典型的なジョージア地方部らしいのんびりとした風情です。

しかしながら、一部若年層の住民の間ではイスラム教原理主義に傾倒するグループも存在するそうで、他所からの非イスラム教徒観光客が良く思われない場合も。

パンキシ渓谷は全体的にやはり閉鎖的な雰囲気がある点は否めず、外国人がじろじろ見られたりすることもあります。

また、非常に高い失業率はどうしても犯罪に繋がりやすいようで、他人の家屋に侵入しての窃盗なども発生しているそう。

旅行者が重大犯罪に巻き込まれる可能性は低いですし、テロなどが起こる可能性も現在はほぼありませんが、他の地域への訪問以上に気を引き締めて訪問する&パンキシならではのルールを遵守することは絶対です。

豚肉は持ち込まない

パンキシ渓谷では豚肉は食されず、家畜としての豚の存在もありません。

ジョージア他地域では豚肉が使用される料理は全て、牛肉か羊肉が使用されます。

外からの豚肉の持ち込みも禁忌とされているので、ソーセージやベーコンなどの加工肉を含めて絶対に持参しないようにしましょう。

アルコールは厳禁

豚肉と同様に、パンキシ渓谷内ではアルコールの摂取や持ち込みも禁忌とされています。

ドゥイシ集落入口のMagniti(コンビニ)では普通にビールなどが売られているのですが、どうやらここは「パンキシ外」なので大丈夫なのだそう。

Magnitiのすぐ北側には川が流れており、この川より北ではアルコールは厳禁となります。

パンキシにはアルコールを提供する施設は存在しないのはもちろん、自分で購入したアルコール類をゲストハウスの敷地内(個室も含め)で飲むことも禁止されている点にも要注意です。

パンキシ渓谷滞在時の服装

パンキシ渓谷ではイスラムの伝統に則った服装が奨励されており、非イスラム教徒である旅行者にも適用されます。

男性の場合は肩と膝が隠れる服(=タンクトップや半ズボンはNG)、女性の場合は男性の服装に加えて体のラインが出ない服(=ジーンズなどズボン系はNG)を着用する必要があります。

夏場の暑い日にハイキングなどする場合であっても、男女ともに半ズボンは絶対にNGなので注意しましょう。

また、女性の場合はモスクなど宗教施設に入場する際は、頭部を隠すスカーフの着用が絶対。

それ以外の場所でのスカーフ着用は任意となりますが、たとえ観光客であろうと女性が髪を出した状態で歩くのは良く思われないので、無駄なトラブルを避けるためにも基本的に女性が外を出歩く際には髪を隠した状態がおすすめです。

人物の写真撮影時は注意

パンキシ渓谷で現地の人の写真を撮影する際は、細心の注意が必要です。

正面から(=顔が判別できる状態で)人物の写真を撮る場合は、必ず許可をもらってからにしましょう。

女性の場合は写真に撮られることに比較的寛容で、笑顔を見せてくれる場合も。

いっぽうで男性、特に20代~40代の若年層は写真に撮られること自体を嫌がる人が多いです。

その理由はおそらく、「テロリストの谷」の項で解説した通り、かつての他国メディアによる取材の影響。

メディアによって自分の写真がパンキシのネガティブなイメージ作りに使われてしまった…という経験を持つ男性も少なからずおり、現在でも写真に撮られることに対する拒否感が強く存在しています。

こうした歴史を経験していない子供世代は、無邪気に写真に写りたがる場合も多いもの。

しかしその親世代は自分の子供が他所の人間に撮影されることを嫌がる場合もあるので、こちらも注意が必要です。

総合的に、パンキシ渓谷で人物の写真を正面から撮る場合は、とにかく配慮が必要。

あらぬ誤解を防ぐためにも、風景の撮影などは人が写っていないことを念入りに確認した上で行いましょう。

おわりに:パンキシ渓谷に滞在した感想

パンキシ渓谷の訪問に関して、必要となる情報をとにかく全てまるっと解説しました。

ここまで読んだ人は、あまりのボリュームに疲れたのではないでしょうか。それは書き手であるのぶよも同様です…(あまりの仕事量に燃え尽き症候群)

パンキシ渓谷を初訪問し、数日間のんびりと滞在した率直な感想は、「行ってみて良かった」に尽きます。

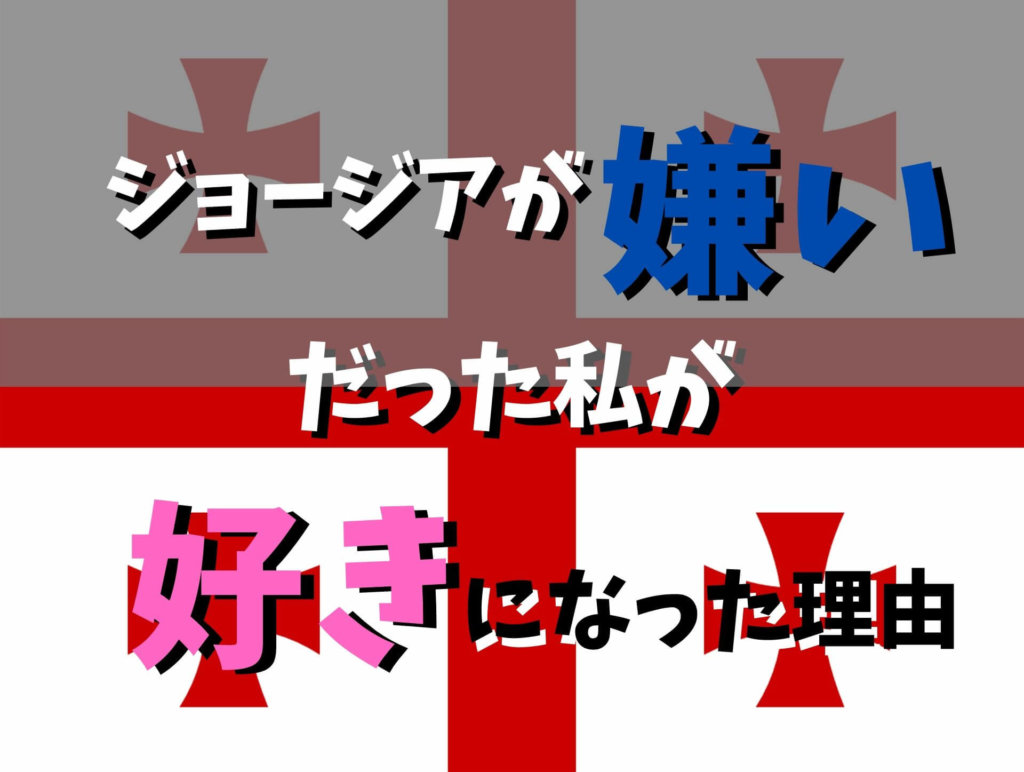

正直、訪問前はパンキシ渓谷に対して、のぶよは良いイメージが全くありませんでした。

「パンキシは危険」というジョージアに広く根付くステレオタイプはもちろん心のどこかにありましたし、インターネット上でこの場所の歴史を調べただけてはどうしても腑に落ちない部分があったことも理由です。

パンキシ渓谷の歴史を超単純に言ってしまえば、「イスラム教徒のチェチェン人がキリスト教国のジョージアにやって来て、他所様の土地で独自の閉鎖的なコミュニティーを作り、しまいにはイスラム過激派やテロリストが潜むような場所になってしまった」というもの。

これは残念ながら紛れもない歴史的事実ですし、いくらパンキシ渓谷の良い部分を取り沙汰したところで覆すことはできません。

しかし、実際にパンキシ渓谷を訪問してみると、それまで抱いていた「危険」というステレオタイプは完全に間違いであったことに気がつきましたし、歴史的なあれこれはあるにせよ、パンキシの人々は自身のルーツや信仰や文化に誇りを持って日々を粛々と送っていることを肌で感じました。

渓谷の自然の美しさや、奥深いキスト文化、硬い響きのチェチェン語のエキゾチックさに、目新しいキスト料理、そして控えめながらも温かなキストの人々…

現在のパンキシ渓谷は、ジョージアの中でも旅行先としての魅力やポテンシャルがとても高い場所であり、観光業での発展を目指して住民が前を向いて行動しつつある現状を見るに、この場所の未来は明るいのではないかと思います。

しかし、パンキシ渓谷の観光面における課題はまだまだ山積みなのが現状。

観光業に携わる一部のキスト人にだけお金が入るのは貧富の差を生んでしまいますし、住民同士での妬みや嫉みなどネガティブな感情を生んでしまうもの。

また、パンキシで観光業で生きていくには英語が必須となりますが、そもそも英語が話せる若い層はより良い生活を求めてトビリシやヨーロッパ諸国へと出ていってしまうため、人材不足も深刻な問題です。

また、パンキシはゲストハウスの数や規模の小ささも問題。

どこの宿も個人が自宅の一部を利用して旅行者を受け入れているだけであるため、部屋数には限りがあり、少人数グループ旅行者が宿泊する日には他の個人旅行者が泊まれないといったこともあります。

パンキシのゲストハウスはどこも、オーナーとその家族が運営から食事の準備、各種文化体験アクティビティーの主催までを担っているので、宿側の負担がかなり大きいという点も。

これからパンキシ渓谷の存在がさらに広く知られ、より多くの人が訪れるようになると、宿の設備も人的リソースも間違いなくキャパオーバーとなってしまうでしょう。

他にも、公共交通機関網の貧弱さやトレッキングコースの整備の遅れなど、パンキシが観光業を通してさらに発展するためには課題が山積み。

しかしただ観光インフラを整備すれば良いという話ではなく、大手旅行会社やホテル産業とは無縁な現在のパンキシ渓谷の感じのままに、どうにかしてエコツーリズムやスローツーリズム方面のままで発展してほしいと、個人的には思っています(まじで観光開発=キラキラ建造物建てりゃOKと思っているジョージア政府は余計なことしないであげてほしい)。

…とまあこんな感じで、おそらく弊ブログの歴史の中でも最も丁寧に&最も時間をかけて書き上げた本記事も、これにて締め。

パンキシ渓谷について少しでも理解を深めてもらえたなら何よりですし、実際にパンキシ渓谷を訪問する際に本記事内の情報を役立ててもらえたならさらに嬉しいです。

「どうしてチェチェン人以外の住民はパンキシ渓谷から出て行ったのか」に関しては文章化されたソースがなく様々な言説があり、どれが真実なのかは判断が難しいところ。

ジョージア人に言わせれば「チェチェン人に追い出された」というスタンスですし、チェチェン人に言わせれば「自分たちが望んで出て行った」というスタンスなわけで、誰に話を聞くかによって理解が変わってくる点が複雑です。