こんにちは!ジョージア東部のコーカサス山岳地域を旅行中、世界半周中ののぶよ(@nobuyo5696)です。

(世界半周についてはこちらの記事へどうぞ。)

これまで5年間に渡ってジョージアに滞在する中で、黒海沿岸から歴史ある町の数々、コーカサスの山岳地域など、バラエティー豊かな各地域を色々と旅してきました。

やっぱりジョージアと言えば、コーカサスの山々。

小さな国土の北側に大コーカサス山脈が聳えるこの国には、観光客に人気のエリアから秘境感いっぱいのエリアまで、個性豊かな山岳エリアがいくつか点在しています。

そんな山岳エリアを旅してきたのぶよにとって最後まで未踏の地だったのが、ヘヴスレティ地方(Khevsureti/ხევსურეთი)でした。

…はじめに言ってしまいましょう。

ヘヴスレティ地方、本当にもう見るもの全てが異次元でした。

ヘヴスレティ地方が位置しているのは、ジョージア北東部のコーカサス山脈の奥地。

西には大人気山岳観光エリアであるカズベキを有するヘヴィ地方が、東には「ジョージア最後の秘境」と称されるトゥシェティ地方があり、すぐ北には現在ロシア領であるチェチェン共和国との国境があります。

そんなコーカサスの最果て感がぷんぷんと漂うヘヴスレティ地方を、人はこう呼びます。

「…谷の王国」と。

ヘヴスレティ地方の山岳風景はジョージアの中でもかなり独特で、切り立った緑の山々が迫る峡谷地帯が縦横無尽にいくつも連なっているもの。

存在感抜群の深い山々を背景にして、今にも山々に呑み込まれそうな小さな村が点在しており、どこも山岳地域らしい伝統を色濃く残した美しい風景を見せてくれます。

また、国境から目と鼻の先に位置する地理的条件から、ヘヴスレティ地方の人々は石造りの要塞を建設し、その中に居住してきたのも他の山岳エリアには見られない独自さ。

エリア内にはほんの数十年前まで人々が居住していた要塞村が多く残り、果てしない異世界感にはただただ圧倒されるばかりです。

さらに、ヘヴスレティ地方の地理的な隔絶は、山岳地域ならではの伝統文化や独自の宗教観が現代にまで強く残っている要因。

まだまだこのエリアを訪れる外国人は少なく、観光地化の波が到達していないことも、ヘヴスレティがピュアな魅力を残しているように感じられる理由なのかもしれません。

コーカサスのダイナミックな自然風景も、非現実的な要塞村の数々も、山岳地域ならではの伝統も…

ジョージアの中でも、ここまでピュアな山岳文化が色濃く感じられるエリアは、もうヘヴスレティ地方以外には残っていないと言えます。

そんなわけで今回の記事は、合計で2週間ほど滞在したヘヴスレティ地方観光の総まとめ。

「ヘヴスレティ地方旅行でしたい15のこと」と題し、見どころから文化、郷土料理に至るまで、この知られざるエリアの魅力をどどんとシェアしていきます。

各スポットには詳細情報の記事リンクを貼っているので、気になった場所は要チェック。

この記事が、ジョージアの隠れた宝石のようなヘヴスレティ地方を知ってもらうきっかけとなれば何よりも嬉しいです!

- ヘヴスレティ地方旅行でしたい15のこと

- ヘヴスレティ地方観光マップ

- ①迷路のような石塔住宅群!【シャティリ要塞都市】を探検する

- ②国境目の前の死者の町!【アナトリのネクロポリス】を訪問する

- ③峡谷に浮かぶ天空の村!【ムツォ要塞村】に圧倒される

- ④ヘヴスレティ髄一の絶景村!【アルドティ】の風景に感動する

- ⑤地上の楽園で極上ステイ!【ハハボの要塞ゲストハウス】で山暮らし体験

- ⑥ヘヴスレティ地域を二分する険しい山々!【ダトヴィスジュワリ峠】に立つ

- ⑦ヘヴスレティの最奥部へ!【ホニスチャラ&ヒドタニ】で最果て感を味わう

- ⑧コーカサス最果てを歩く!【シャティリ~オマロ間トレック】に挑戦

- ⑨神秘的な色の湖に感動!【アブデラウリの三色湖】を制覇する

- ⑩ジョージア髄一の美食ゲストハウス!【ロシュカ村の美食ゲストハウス】に滞在する

- ⑪ジョージア地方部の暖かさ!【バリサホ村の天国ゲストハウス】に癒される

- ⑫ヒンカリ発祥の地で極上グルメ:【ヒンカリ作り体験】に参加する

- ⑬山岳地域のユニークな文化!【ヘヴスレティ地方の伝統】に触れる

- ⑭ヘヴスレティ独自の文化に圧倒!【山岳信仰】を理解する

- ⑮素朴な山の味!【ヘヴスレティ地方の郷土料理】を食べる

- おわりに

ヘヴスレティ地方旅行でしたい15のこと

まず知っておきたいのが、ヘヴスレティ地方は大きく二つのエリアに分けられること。

・アッパー・ヘヴスレティ:シャティリ/ムツォ/アルドティなどのダトヴィスジュワリ峠以北の高地エリア

・ロウワー・ヘヴスレティ:ロシュカ/バリサホなどのダトヴィスジュワリ峠以南の山間エリア

同じ「ヘヴスレティ地方」であっても地理的条件や気候が大きく異なるため、文化には共通点がある程度あるものの、人々のライフスタイルが大きく異なる点が興味深いです。

アクセス面を考慮しても、アッパー・ヘヴスレティとロウワー・ヘヴスレティは別々で訪問するのが効率的。

いずれのエリアにも異なる魅力があるので、できればどちらも制覇してほしいです!

ヘヴスレティ地方観光マップ

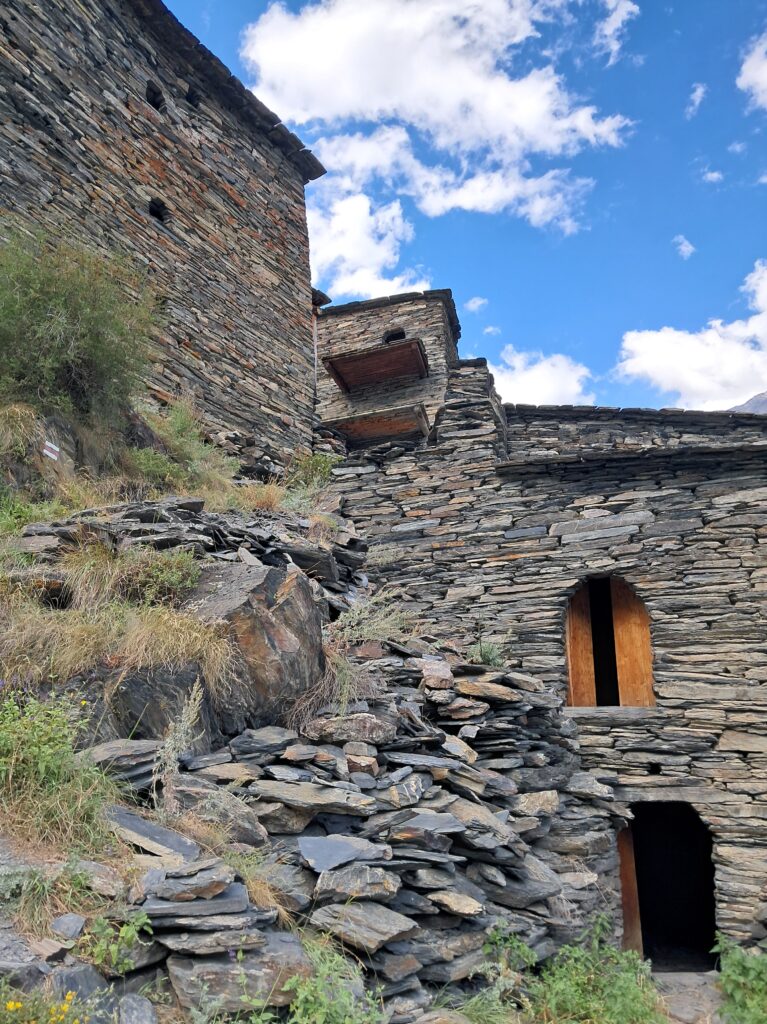

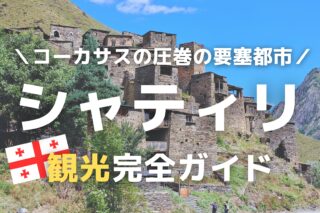

①迷路のような石塔住宅群!【シャティリ要塞都市】を探検する

ヘヴスレティ地方最奥部エリアの中心的な村であり、観光・滞在の拠点となるのがシャティリ(Shatili /შატილი)。【マップ 青①】

端から端まで歩いても30分もかからないような小さな村ですが、この場所を訪れる人々の目的は圧巻のシャティリ要塞(Shatili Fortress/შატილის კომპლექსი)にあります。

コーカサスの険しい山々を背景に堂々と立つその姿は、まるで巨大な軍艦を思わせる屈強なたたずまい。

石で造られた塔がごちゃごちゃにくっつき合って一つの要塞都市を形成しており、つい数十年前までシャティリの村人はこれらの石塔住宅の中に住んでいたというのですから、驚きです。

シャティリ要塞都市は、UNESCOの世界文化遺産の暫定リストにも入っているほどに貴重なもの。

その最上部には石塔を利用したカフェ兼レストランがあり、シャティリの美しい風景を一望しながらのんびりと過ごすことができます。

ヘヴスレティ地方旅行で、とにかくまずは問答無用で訪れたいシャティリ。

要塞都市以外の村の風景や雰囲気も独特で、山岳地域らしい絶妙な「陰」の雰囲気もまた魅力的な村です。

②国境目の前の死者の町!【アナトリのネクロポリス】を訪問する

シャティリからロシア国境がある北西方向におよそ3kmほど。

ロシア領チェチェン共和国まであとたったの700mという場所にぽつりとあるのが、アナトリのネクロポリス(Anatori Necropolis/ანატორი)です。【マップ 青②】

「ネクロポリス」とは、ギリシャ語で「墓地」を意味する言葉。

その名の通りこの場所は、かつてある事情でこの人里離れた場所で死を迎えた人々の墓地となっています。

その事情というのが、かつてヨーロッパを中心に猛威を放ったペスト(黒死病)。

一度感染したら治療法はない伝染性の恐ろしい病は、18世紀(300年前)にこのコーカサスの山奥にまで到達し、シャティリの村人を襲いました。

当時ペストに感染してしまった人は、人口密度が高い城塞都市内で生活することは許されず、さらに山奥に位置するこの場所に自分の意志で移って来たそう。

感染者同士がひたすらに死を待ちながら共同生活を送るための場所として形成されたのが、このアナトリという集落なのです。

アナトリはいわば「死を待つ人々の村」。

ペストに感染してアナトリで自己隔離していた人々の中で生還を果たしたのは、当時12歳の男の子たった一人だけだったそうです。

暗い歴史が影を落とすアナトリのネクロポリスですが、現在は美しい山々を背景に石造りの墓が数個残るだけ。

「恐ろしい伝染病も過去の話」とばかりに悠然と広がる峡谷美が印象的です。

アナトリのネクロポリスのすぐ向こうに見える山々は、もうジョージアではなくロシア領のチェチェン共和国。

国境となる険しい山々は存在せず、ネクロポリスのすぐ真下を流れる川を少し下れば、そこはもう異国の地となります。

③峡谷に浮かぶ天空の村!【ムツォ要塞村】に圧倒される

シャティリから深い峡谷地帯をさらに奥へと進んだ場所に、突如として姿を現すのがムツォ(Mutso/მუცო)。【マップ 青③】

中世に建設が始められた要塞村で、こちらもつい数十年前まで村人全員が石の要塞住宅内に居住していました。

ムツォの要塞村があるのは、周囲の峡谷地帯に浮かび上がるような岩山の頂上。

まるで天空に浮かんでいるかのようなミステリアスな風景は唯一無二のもので、シャティリの要塞都市と並ぶヘヴスレティ地方観光のハイライトとして人気が上がってきています。

路地や階段、壁から屋根に至るまで、すべてが黒っぽい石造りで統一されているムツォは、どこを見渡しても異次元の美しさ。

コーカサス最奥部の「天空の要塞村」ならではの絶景を、思う存分堪能しましょう。

④ヘヴスレティ髄一の絶景村!【アルドティ】の風景に感動する

ムツォ要塞村からさらに峡谷沿いを奥へと進んでいくと、人口数人のアルドティ(Ardoti/არდოტი)という村があります。【マップ 青④】

ここも、かつては峡谷を一望する要塞村に住民が住んでいたところ。

現在では要塞村の跡よりさらに上へ登った場所に新集落が形成されており、今にも吸い込まれそうなほどに深い谷間の絶景を望むことができます。

アルドティはとても小さな村で、絶景を眺めながらのんびり過ごすくらいしかすることはありませんが、この場所で過ごす時間はとにかく極上。

村にはゲストハウスもあり、満点の星空の下で快適な滞在をすることもできます。

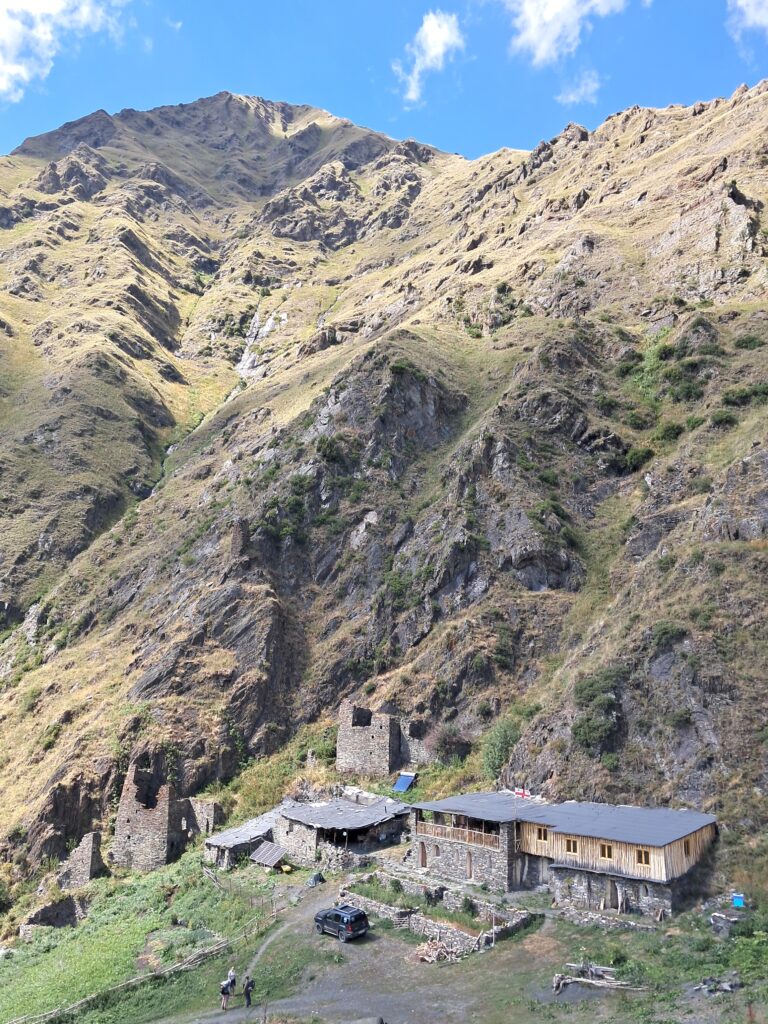

⑤地上の楽園で極上ステイ!【ハハボの要塞ゲストハウス】で山暮らし体験

ヘヴスレティ地方の中でも最も奥。これ以上先には人は住まないような山奥にあるのが、ハハボ(Khakhabo/ხახაბო)。【マップ 青⑤】

標高2100m以上の場所にあり、ヘヴスレティ地方の中でも最も高い場所に位置している村の一つです。

ハハボに住むのは、一組の夫婦だけ。

彼らは、要塞住宅を改装してゲストハウスを運営しているのですが、この宿がとにかくもう素晴らしすぎるのです。

ヘヴスレティならではの石造りの要塞住宅はとてもきれいにリノベーションされており、伝統を感じながら快適な滞在ができるのが◎

オプションで付けられる食事はヘヴスレティならではの郷土料理がメインで、料理教室や乗馬などの文化体験もさせてくれます。

ハハボ村にはこのゲストハウスがあるだけで、観光スポットなどはありません。

しかしこの「何もしないことを楽しむ」という経験こそが、この場所を訪れる最大の目的となるはず。

電気も商店も物資もないコーカサス最奥部の山奥での暮らしにちょっとだけお邪魔することができるのです。

ハハボへのアクセスは、基本的に徒歩のみ&結構な山道を歩くことになるので、誰もが到達できるわけではありません。

しかしながら、そんな不便さなど忘れてしまうほどの魅力がぎゅっと詰まっているので、ぜひともヘヴスレティ旅行の数日間をこの地上の楽園で過ごしてみてほしいです!

⑥ヘヴスレティ地域を二分する険しい山々!【ダトヴィスジュワリ峠】に立つ

ヘヴスレティ地方を二分する標高2677mの峠がダトヴィスジュワリ峠。【マップ 青⑥】

ジョージア語で「熊の十字架」を意味するこの場所は、シャティリ方面へと至る唯一の道路において最も標高が高いポイントとなっています。

ダトヴィスジュワリ峠は夏の数か月間しか通行ができず、冬の7か月間は雪に閉ざされて誰一人として通行することができなくなる難所。

真夏であっても吹き付ける風はかなり冷たく、ヘヴスレティ地方の厳しい自然環境を感じさせます。

シャティリ方面へのアクセスの際は必ず経由することになるダトヴィスジュワリ峠。

マルシュルートカ(乗り合いのミニバス)を利用する場合でも休憩ポイントとなっているので、峠の美しく荒涼とした風景を楽しむことができます。

⑦ヘヴスレティの最奥部へ!【ホニスチャラ&ヒドタニ】で最果て感を味わう

ヘヴスレティ地方において、人が居住する最後の村となるのがホニスチャラ(Khonischala/ხონისჭალა)。【マップ 青⑦】

ホニスチャラ村には民家が五軒あるだけで、あとはコーカサスの山々の雄大な風景と清らかな清流の流れがあるだけ。

シャティリ~オマロ間のトレッキングの宿泊ポイントとしてたまにハイキング客が立ち寄るくらいで、旅行者はほとんどやって来ない秘境のような雰囲気です。

ホニスチャラには見どころはありませんが、この最果て感を味わいながらのんびり過ごす時間が全て。

村には二軒のゲストハウスがあり、宿泊面で困ることもありません。

また、ホニスチャラから4kmほど先にはヒドタニという場所があり、元々は羊飼いたちが夏に家畜を放牧する拠点として機能していました。【マップ 青⑧】

現在はホニスチャラ村の住民が夏季限定で小さなカフェを営業しており、トレッキングルート上で温かい料理が食べられる重要な拠点としてハイカーたちに愛されています。

ヒドタニのカフェは、文字通りの最果てカフェ。

基本的にはハチャプリしか置いておらず、あとは飲み物くらい…という限られた品揃えですが、この人里離れた山奥で温かい料理が食べられるだけでも天国でしょう。

最果てカフェの母と息子はどちらも物腰柔らかな感じで温かな人柄だった点も好印象。

お母さんが生地から作るハチャプリはとにかく絶品で、作り置きではなく焼き立てのとろっとろチーズが詰まったものを提供してくれます。

そしてこういう立地のカフェにしては、ハチャプリ10GEL(=¥500)ととても良心的な値段なのも◎

カフェの敷地からはヘヴスレティの山々を一望する絶景が広がり、気が済むまでのんびりと過ごすことができます。

ヘヴスレティ地方最果ての村ホニスチャラと、最果てカフェがあるヒドタニ。

それぞれ異なった「最果て感」がひしひしと感じられるので、端っこ好きなみなさんはぜひとも訪れてみては?

⑧コーカサス最果てを歩く!【シャティリ~オマロ間トレック】に挑戦

アドベンチャー派に強くおすすめしたいのが、シャティリ~オマロ間を結ぶトレッキングに挑戦すること。

ここヘヴスレティ地方とお隣のトゥシェティ地方を結ぶ70kmほどの長い道のりを、最低5日間かけて歩く大冒険です。

途中には標高3510mのアツンタ峠【マップ 青⑨】を越える箇所があり、キャンプ用品や食料の持参が必須ということもあって、難易度はかなり高め。

それでも、自分の足で歩いた人だけが出会える極上のコーカサスの風景の数々は、ヘヴスレティ地方旅のみならずジョージア旅行全体でも最高の思い出として一生残るはずです。

ヘヴスレティ地方側のコーカサスの風景に加えて、山を越えた先のトゥシェティ地方も満喫できるのは大きなメリット。

ヘヴスレティとはまたひと味異なる山の伝統が息づくトゥシェティ地方へと歩を進めたい人には、ぜひとも挑戦してみてほしいルートです。

オマロ~シャティリ間トレッキング情報の記事は、現在執筆中です!

⑨神秘的な色の湖に感動!【アブデラウリの三色湖】を制覇する

ロウワー・ヘヴスレティ地域における観光ハイライトとして、近年SNSを通してジョージア人に人気となっているのが、アブデラウリの三色湖。【マップ 青⑩】

その名の通り、青、白、緑の異なる色の湖水を讃えるアルピンレイクが点在しているスポットで、ミステリアスな風景がとても美しいです。

アブデラウリの三色湖までは車両が通れる道はないため、拠点となるロシュカ村から自分の足で歩かなければいけない点がネック。

逆に、このアクセスの不便さによって、観光客で溢れかえっていない「隠れた穴場スポット」といった雰囲気を守られているとも言えます。

アブデラウリの三色湖は単体で観光するのも良いですが、山を越えた先にあるカズベキエリアのジュタ・バレーのハイキングとセットで周ることも可能(ただ、難易度はやや高め)。

カズベキ観光を済ませてハイキングでアブデラウリの三色湖へ移動し、ヘヴスレティ地方観光…といったプランも可能なので、旅の選択肢がぐっと広がります。

⑩ジョージア髄一の美食ゲストハウス!【ロシュカ村の美食ゲストハウス】に滞在する

ロウワー・ヘヴスレティ地域の中でも標高がやや高い場所に位置するロシュカ村(Roshka/როშკა)。【マップ 青⑪】

アブデラウリの三色湖へのトレッキング拠点として知られる小さな村には、あるゲストハウスが存在しています。

Roshka Guesthouseというそのまんまなネーミングのこの宿。

ロウワー・ヘヴスレティらしい伝統的な造りも、宿自体のクオリティーも素晴らしいのですが、この宿を何よりも特別なものにしているのが、食事。

ジョージアのゲストハウスには珍しく、創作系ジョージア家庭料理をウリにしており、地産の食材をふんだんに用いた他では食べられない独自のメニューが食せるのです。

もちろん全ての料理が手作りで、できるだけ自宅の庭で採れた食材を使用している点も◎

何よりも品数&量がものすごく、これで30GELはかなり良心的だと思います(トビリシのレストランで同じような注文をしたら間違いなく80GELとかいく)。

素晴らしすぎる料理はもちろんおすすめポイントですが、宿の居心地の良さやロシュカ村の風景も含めて、わざわざ足をのばす価値あり。

のぶよは利用していませんが朝食も素晴らしいそうなので、ぜひとも味わってみては?

⑪ジョージア地方部の暖かさ!【バリサホ村の天国ゲストハウス】に癒される

ロウワー・ヘヴスレティ地方の最も南に位置するバリサホ(Barisakho/ბარისახო)は、ヘヴスレティ地方の玄関口として機能する小さな村。【マップ 青⑫】

村にはこれと言った見どころはありませんが、天国を具現化したような素敵な宿があります。

Guesthouse Luluという名前のこの宿は、とってもチャーミングで物腰柔らかなお母さんが自宅の二階部分を改装した小規模なゲストハウス。

部屋、共用エリア、テラスともに清潔&センス抜群な内装となっており、お母さんの細やかな配慮が至る所に感じられます。

お母さんは料理の腕前も抜群で、オプションで付けられる食事はどれも絶品。

家庭的な優しい味わいの手作り料理の数々は、ジョージア地方部の豊かさを強く感じさせてくれます。

ジョージアで数々のゲストハウスを泊まり歩いてきましたが、この宿の居心地の良さはおそらくベスト3に入るほど。

それもこれも、宿のお母さんの人柄やホスピタリティー精神のたまものでしょう。

わざわざバリサホに観光目的で行く人も少ないかもしれませんが、この宿に数日間滞在するという目的のためだけにでも、足をのばす価値あり。

ジョージア地方部の人の温かさと、美しい山々の大自然に、心からの癒しが感じられること間違いなしです!

⑫ヒンカリ発祥の地で極上グルメ:【ヒンカリ作り体験】に参加する

ヘヴスレティ地方と言えば、ジョージアのヒンカリの本場として有名なエリア。

諸説あるものの、ここヘヴスレティ地方(特にロウワー・ヘヴスレティ地域)とその南隣のプシャヴィ地方あたりがヒンカリ発祥の地であるとされ、他エリアとは大きく異なるヘヴスルリ・ヒンカリ(=ヘヴスレティ風ヒンカリ)を食すことができます。

ヘヴスルリ・ヒンカリの最大の特徴は、スパイスやハーブ類を基本的に用いず、羊肉をメインの具材とする点。

ジョージアのヒンカリで最も一般的なのは牛豚合挽き肉ですが、ヘヴスレティ地方では羊と豚だったり羊と牛だったりと、とにかく羊肉が入るのが基本です。

挽き肉の挽き方もかなり粗めにごろっとさせるのが主流。

肉の質感を残したジューシーな味わいのヒンカリは、まさに本場の風格といった王者感です。

飲食店などでヒンカリを注文するのも良いのですが、せっかく本場に来たならもっとどっぷりとヒンカリ文化に浸りたいもの。

各村のゲストハウスでは宿泊客向けにヒンカリ作り体験をさせてくれるところもあり、ヒンカリ名人とともに一からヒンカリ作りを学ぶことができるのです。

ヒンカリ作りには結構な時間がかかるもので、生地を薄くのばしたり、丁寧に包んだりと結構な作業量。

参加者はやっているうちにだんだんと上達していき、最後に自分たちで作ったヒンカリを食すのがフィナーレとなります。

ヘヴスレティ地方で学ぶ本場のヒンカリ作りは、楽しくて勉強になる体験となること間違いなし。

自分で包んだヒンカリの美味しさはとにかくもう格別なので、ぜひ一度は挑戦を!

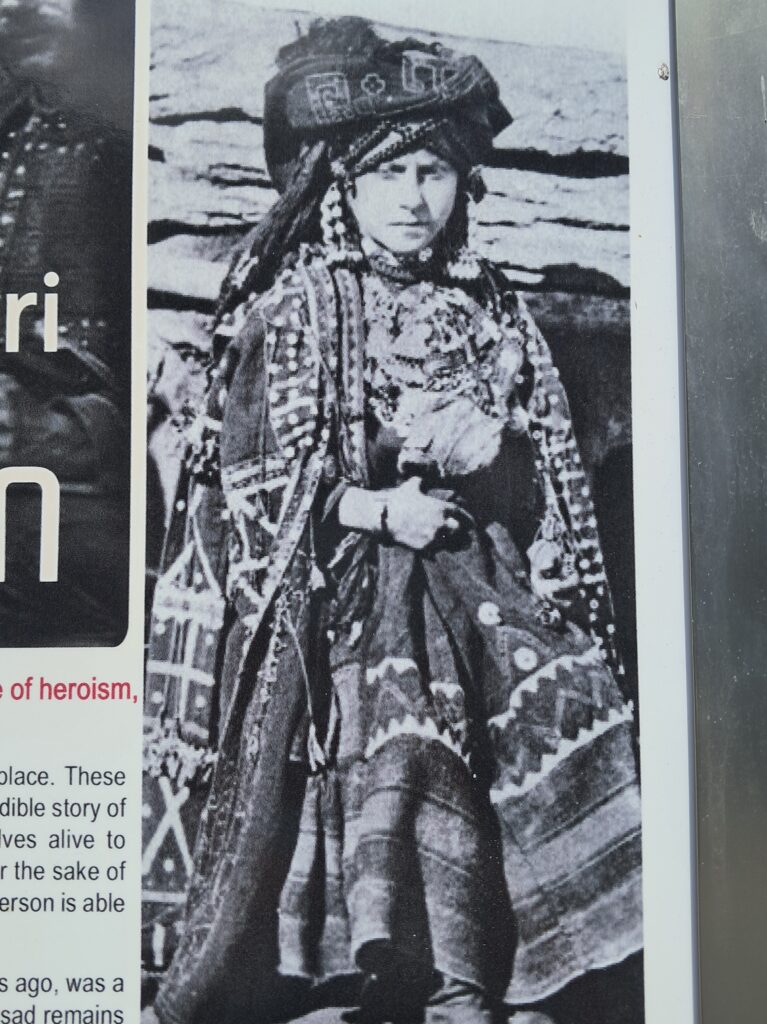

⑬山岳地域のユニークな文化!【ヘヴスレティ地方の伝統】に触れる

他地域とは険しい山々で隔てられたヘヴスレティ地方には、独自の伝統文化が色濃く残っています。

エリアのすぐ北側がムスリム異民族が住むチェチェンに接しているヘヴスレティ地方。

長い歴史の中で常に異民族の侵攻に悩まされ続け、こうした地理的条件がシャティリやムツォをはじめとする要塞村を形成することに繋がりました。

ヘヴスレティ地方の人々は自身を「ヘヴスリ」と称し、ジョージアでは「ヘヴスリ=勇敢な戦士」というイメージがいまだに根強いもの。

歴史的に異民族の侵攻を受けては撃退して北方の国境を守ってきたヘヴスレティ地方の男たちには、現在でもその血が脈々と受け継がれているのかもしれません。

そんなヘヴスレティ地方では、山岳地域独自の文化も色濃いもの。

伝統の歌や踊りなどは、猛々しくテンポの速い旋律が特徴的で、見る者を圧倒します。▼

いやもうすごすぎる。生歌で伝統の楽器弾いてるのと手拍子に合わせて、コーカサスの険しい山々を背景に普通に若い子らが踊り狂ってるの。なんかもうイメージするジョージア山岳地域そのまますぎて異世界だし、まじで映画。 https://t.co/vlSnEi7bkW pic.twitter.com/a2x5oMlkjI

— 小山のぶよ🇵🇹ジョージア旅行ガイドブック発売中 (@nobuyo5696) August 17, 2025

また、エリアの大半を深い山々に囲まれたヘヴスレティでは、木を用いた建築や工芸品が名物。

家屋こそ石造りメインではありますが、多くは木製テラスを備えており、このエリアの建築様式を独特なものとしています。

また、ヘヴスレティ地方のゲストハウスに宿泊すると、木で作られた家具や工芸品の数々を目にする機会も多いはず。

楽器や置物から、椅子にテーブルまで…熟練の職人の技が感じられる素晴らしい木工細工は、山の暮らしならではの豊かさが感じられるものです。

このように、人々の気質から習慣、建築に至るまで、豊かな山岳地域文化が残っているのがヘヴスレティ地方の面白さ。

伝統文化や民俗学に興味がある人にとっては天国のようなエリアです。

⑭ヘヴスレティ独自の文化に圧倒!【山岳信仰】を理解する

ヘヴスレティ地方の中でも標高が高いエリア(シャティリ周辺)では、現在でも古来からの精霊信仰が強く人々の間に根付いています。

ヘヴスレティ地方の精霊信仰は、お隣のトゥシェティ地方のものと共通するルーツを持っているそう。

しかし、ヘヴスレティ地方では長い時間をかけて下界から徐々に流入して来たキリスト教との融合も見られ、「精霊信仰用の祠として作られた建造物がキリスト教の教会になっている」など、不思議な立ち位置の場所も少なくありません。

ヘヴスレティ地方には、キリスト教との融合が見られない純粋な精霊信仰用の祠も数多く残っており、「ハティ」と呼ばれて人々の信仰の対象となっています。

ハティはヘヴスレティ地方の至る所にあり、日本で言うと「お地蔵様」のような感覚。

手入れされているものから完全に放置されたものまでありますが、どれも神聖さをまとった威厳のような雰囲気を放っています。

一般的なハティは、旅行者が近づいても問題はないのですが、各村には儀式を行うための特別なハティが数ヶ所ある点に要注意。

この特別なハティには女性は絶対に近づいてはいけないとされており、男性も年に数日間の祭祀の際しか近づかないのだそうです。

この特別なハティは人目につかない隠れた場所にあり、村人しかその場所を知らないため、旅行者が間違って近づくことはないはず。

しかし念のため滞在先の各村の宿の人に、行ってはいけない場所があるかどうか確認するのが良いでしょう。

⑮素朴な山の味!【ヘヴスレティ地方の郷土料理】を食べる

ジョージアには地域ごとに異なる郷土料理や名物グルメが存在しているもの。

ここヘヴスレティ地方においても例外ではなく、他地域ではまず名前すら見かけることのない珍しいグルメがいくつか存在しています。

ヘヴスレティの食文化の特徴をひとことで言うなら、「限られた食材を最大限に活かしたシンプルな味付け」。

野菜や果物が育たない高地であるため、家畜由来の肉や乳製品、小麦粉やじゃがいもを用いた料理が豊富である点が特徴的で、歴史的に入手が難しかったスパイス類を用いず塩のみで味付けするのも独特です。

また、すでに紹介したヘヴスルリ・ヒンカリをはじめ、ジョージア他地域では牛肉や豚肉が使用される料理に羊肉が多く用いられる点も独特。

ヘヴスレティ地方の羊は新鮮な状態で調理されるため、臭みが少なく柔らかな食感で、羊ならではの脂の旨味がシンプルな味付けの料理を重厚な味わいにしてくれるのです。

ここでは、ヘヴスレティ地方の郷土料理の代表的なものをいくつか紹介します!

ヘヴスレティ地方の郷土料理①:クセルボ

「ヘヴスレティと言えばこれ!」といった代表格の料理が、クセルボ。

じゃがいもを数mmの細さにスライスしたものに地産のチーズと小麦粉を混ぜ、大量のバターで焼き上げたお好み焼きのような料理です。

ご想像の通り、クセルボはかなりのカロリー爆弾。

厳しい気候で食材に限りがある山岳地域だからこそ生まれた、シンプルながらも栄養が摂れるよう工夫されています。

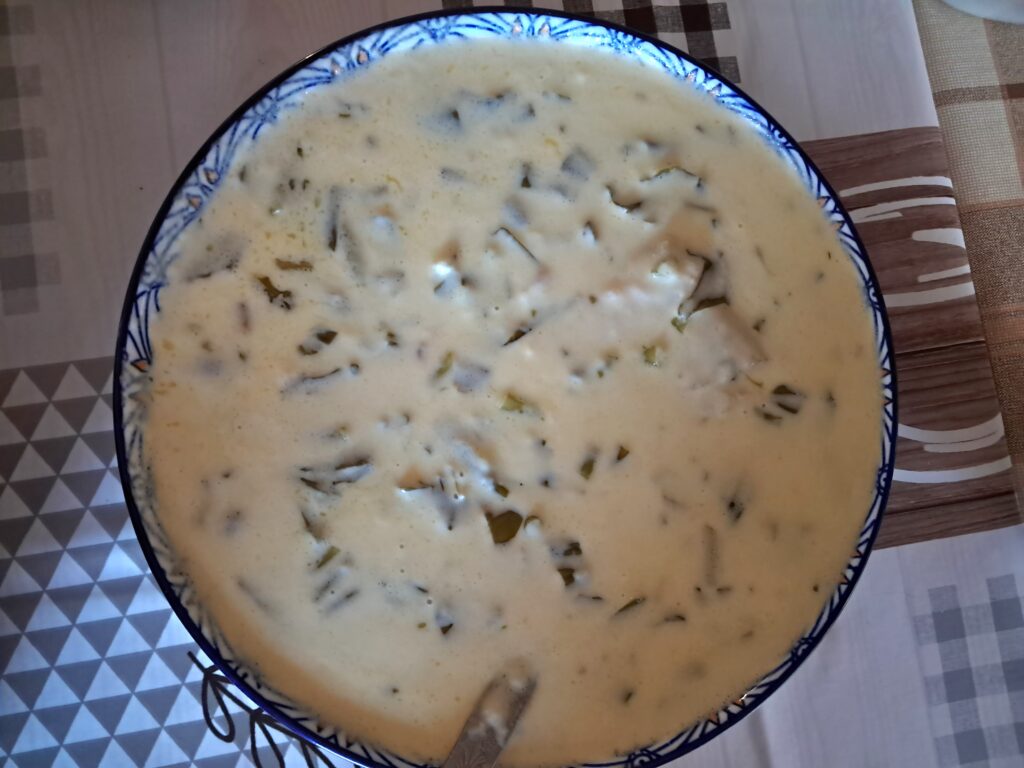

ヘヴスレティ地方のクセルボといえば、このチーズがとろ~り&じゃがいもがほっくほく…といったものが主流ですが、アッパー・ヘヴスレティの奥地まで行くと異なるバージョンのクセルボも存在しています。▼

このクセルボにはじゃがいもは入らず、小麦粉とバターにチーズを溶かして液体状にしたものに、山で採れるハーブの塩漬けを入れたもの。

いわば「ヘヴスレティ風チーズフォンデュ」のような料理で、塩気強め&カロリー高めな山岳地域らしい味わい(と重たさ)です。

のぶよ個人的にはじゃがいもお焼きバージョンのクセルボが断然好みですが、せっかくなら二種類制覇したいもの。

とにかく胃に重たいので、注文しすぎには要注意です!

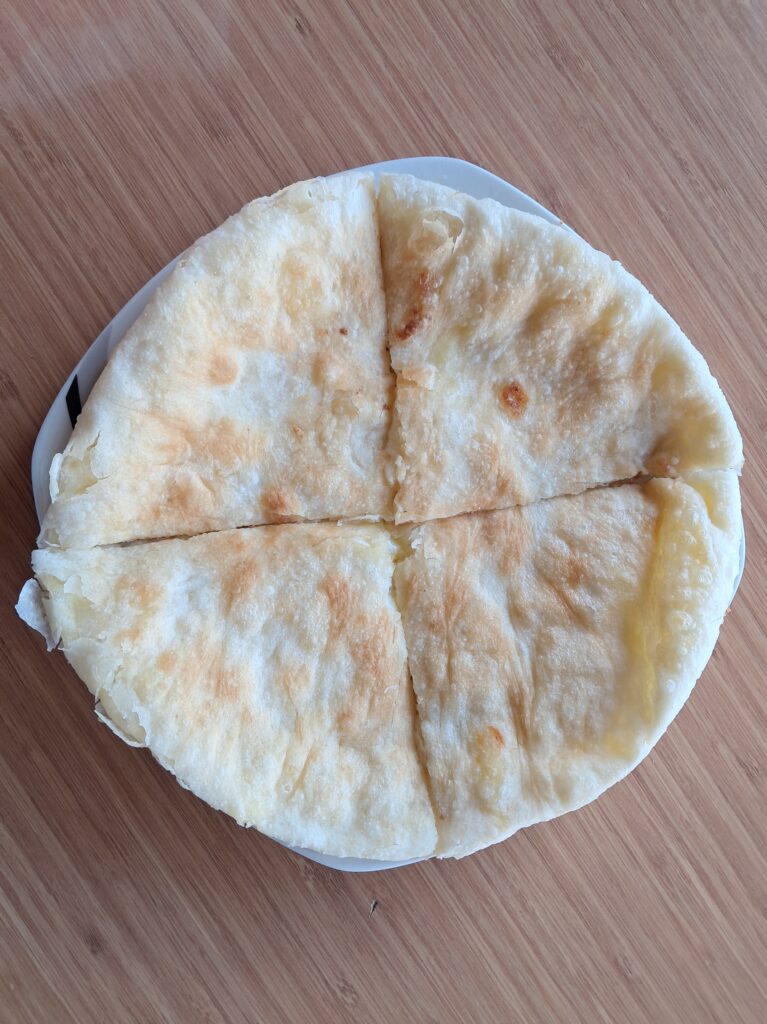

ヘヴスレティ地方の郷土料理②:ムフロヴァニ

ヘヴスレティ地方を含むジョージア東部山岳地帯で愛される定番料理が、ムフロヴァニ。

もっちりと厚めに成形した小麦粉生地の中に、スルグニチーズとビーツの葉をたっぷりと挟んで焼き上げたものです。

いわば「ビーツの葉入りハチャプリ」なのですが、このビーツの葉がムフロヴァニにとってとても重要。

チーズの濃厚な風味と小麦の芳醇な香りに、ビーツの葉独自の苦みが加わって素晴らしいアクセントとなっているのです。

ムフロヴァニが最も美味しいのは、もちろん焼きたてアツアツの状態。

スルグニチーズが冷えて固まってしまうと美味しさが半減してしまうので、ぜひとも焼きたてを食べるようにしましょう。

ちなみに、ジョージア東部には「プフロヴァニ」というよく似た名前の料理も存在しますが、こちらはほうれん草とチーズを具にしたハチャプリのこと。

ジョージア人でもムフロヴァニとプフロヴァニを混同している場合があるので、間違っている人には教えてあげましょう(笑)

ヘヴスレティ地方の郷土料理③:ケツェウリ

ヘヴスレティ地方の料理の中でも、ヒンカリ以外でのぶよがおすすめしたいのが、ケツェウリ。

ケツェウリとは、羊肉と豚肉の合挽きにビーツの葉を混ぜたものを小麦粉生地に厚めに塗りたくり、オーブンで焼き上げたもの。

「山のミートパイ」といった感じで、ずっしりとした肉肉しさが特徴的です。

「小麦粉生地の中に肉」と聞くと、ジョージア西部スヴァネティ地方名物のクブダリが有名ですが、ケツェウリとクブダリは完全なる別物。

スヴァネティ地方のクブダリは、薄めの小麦粉生地に牛か豚のぶつ切り肉が使用され、ニンニクや玉ねぎ、「スヴァネティ塩」と呼ばれるスパイス塩で濃い目の味付けがされるのが特徴。

いっぽうここヘヴスレティ地方のケツェウリは、厚めのもっちりとした小麦粉生地に羊と豚の挽き肉が使用され、ニンニクなどの香味野菜やスパイス類はいっさい入りません。

古来よりスパイスが貴重品であったヘヴスレティ地方において、料理の味付けは塩のみが基本。

ケツェウリもその例に漏れず塩だけで味付けされているのですが、それがかえって肉本来の旨味やジューシーな風味を抜群に引き出しています。

ヘヴスレティ地方の郷土料理④:羊肉のチャカプリ

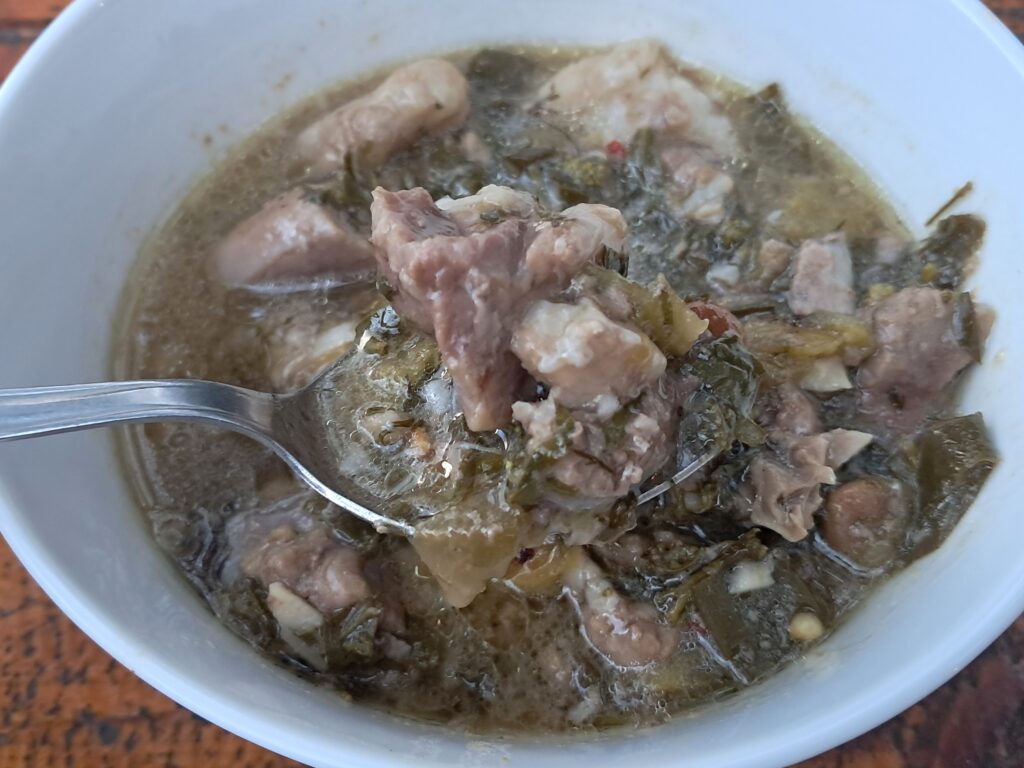

ジョージアの東部山岳地域における名物料理といえば、チャカプリ。

羊肉をタラゴンなどのハーブや「ツケマリ」と呼ばれる梅とともに煮込んだシチューのことで、主に春先のイースターの伝統料理として食されます。

チャカプリ自体はトビリシなどジョージア東部地域一帯で食されるのですが、現在は牛肉を用いるレシピがポピュラー。

いっぽうのヘヴスレティ地方のチャカプリは、オリジナルに忠実に羊肉を用いるのが絶対となっています。

本場のチャカプリは、臭みの少ない若い羊肉が用いられ、梅の酸味とタラゴンの苦みが複雑に絡み合う極上の味わい。

とろっとろの羊肉から溶け出した油の芳醇な風味も素晴らしく、他ではなかなか味わえない独特の風味はぜひ挑戦してみる価値があります。

おわりに

ヘヴスレティ地方の魅力を、観光や文化体験、ハイキングにグルメなどさまざまな観点から解説してきました。

ジョージアの代表的な山岳エリアの中でも、おそらく最も旅行者が少なく知名度が低いヘヴスレティ。

このまま素朴であり続けてほしいという思いもありつつ、ぜひ多くの人にこの宝石のようなエリアで感動してほしいという思いもありつつ…なんだか複雑な気持ちがあります。

ヘヴスレティ地方は、限られた時間で見どころを順番に周るスタイルの旅には全く向きません。

むしろ、時間をたっぷりとかけながら自分の足で歩いて色々と周りたい人にはぴったりです。

近年のジョージアの観光ブームの波は、確実にヘヴスレティ地方にも迫りつつあるのが現状。

見つかってしまう前の今こそ、旅してみてはいかがでしょうか。

コメント