こんにちは!ジョージア東部のコーカサス山岳地域を旅行中、世界半周中ののぶよ(@nobuyo5696)です。

(世界半周についてはこちらの記事へどうぞ。)

コーカサスの山奥に位置するヘヴスレティ地方をあちこちうろうろすること、すでに10日ほど。

とうとうやって来ました…2025年の夏のジョージア旅のハイライトの一つとなる旅が…!

それが、ヘヴスレティ地方とトゥシェティ地方の間を歩く、シャティリ~オマロ間5日間トレッキングです。

「5日間..トレッキング….?」とびっくりする人もいるでしょう(のぶよも「5日間歩く…?無理無理絶対できない!」と思ってた)。

ジョージアに数あるトレッキングコースの中でも知名度は高い方で、山を愛する多くの人がいつかは挑戦することを夢見ているコースです。

実際にこの区間を5日間以上かけて歩いたのですが、もうとにかく素晴らしかったです。

よく「山歩きは人生観を大きく変える」なんて言ったりしますが、それも大袈裟じゃないのかもしれないなあと思えるほどに、素晴らしい体験となりました。

ヘヴスレティ地方に位置するシャティリの村から、トゥシェティ地方に位置するオマロの村までは、70km以上もある長い道のり。

途中にはこれら二つの山岳地域を隔てる、標高3500m越えのアツンタ峠があり、峠までの上り坂を歩くのはかなり大変です。

しかし、自分の足で歩いた人だけが見られる風景や達成感は、これ以上ない感動的な思い出として心に刻まれるもの。

人がいっさい住まない高地を歩くこともあり、テント泊が必須だったり、不安定な天候に振り回されたり…と大変な場面も少なくないですが、そうした苦労も含めて全てが素敵な経験となるはずです。

そんなわけで今回の記事は、日本語情報がほとんどないシャティリ~オマロ間のトレッキング情報を超細かく解説していくもの。

トレッキング各日の道のりのレポートはもちろん、実際に歩いた経験からのアドバイスなど、この極上トレッキングに挑戦しようと考えている人のバイブルとなっています!

ジョージアに数あるトレッキングコースの中でも難易度は高めで、万人向きではもちろんありません。

しかし、準備さえしっかりとしておけば意外と多くの人がすんなりと歩けてしまうのもこのコースの特徴です。

コーカサスの山々が見せる厳しくも美しい自然風景の中へ…いざ!

シャティリ~オマロ間トレックの基本情報

シャティリ~オマロ間のトレッキングは、「気軽にサクッとコーカサスの大自然が味わえる…!」といったものではありません。

カズベキ周辺の日帰りトレッキングや、メスティア~ウシュグリ間の4日間トレッキングなど、ジョージアで「定番」とされるトレッキングコースをイメージしていると、確実に痛い目を見ます。

まずは、トレッキングコースの概要を理解するための基本情報をどどんと解説していきます!

距離・所要日数・難易度

シャティリ~オマロ間トレックの基本情報は以下の通りです。▼

・距離合計:74km

・所要日数:5日間~

・高低差:▲3680m ▼3215m

・難易度:★★★★☆

距離の合計は74km、最高標高地点であるアツンタ峠の標高は3510mもあり、一日で歩ききることはもちろん不可能です。

この長い道のりを歩くのに必要な日数は、最低でも5日間。

人によっては4日間で歩く猛者もいるにはいるものの、相当な山の経験と妖怪並みの体力がない場合は不可能です。

難易度的には中級~上級といったところで、登山まではいかないもののある程度のハイキング・トレッキング経験がない人には厳しいです。

トレッキングコース上には、シャティリ側/オマロ側のいずれにもぜひとも立ち寄りたい見どころがいくつも点在しているのがポイント。

本記事では基本の5日間の行程に絞って解説していきますが、日程や体力に合わせて途中の見どころの観光&滞在日数を追加するようにしましょう。

歩く方向

本記事ではのぶよが実際に歩いた道のり通り、シャティリをスタート地点/オマロをゴール地点…という方向のトレッキングを解説していますが、もちろん逆方向で歩くことも可能。

どちらの方向に歩くのがベストかは、その人のプランニングによります。

のぶよの場合は、未訪問だったヘヴスレティ地方をがっつりと周ってからトレッキングに挑みたかったので、シャティリ→オマロ方向で歩くことにしました。

難易度的には、逆方向のオマロ→シャティリで歩く方が若干低くなるでしょう。

というのもアツンタ峠に至る急坂は、オマロ→シャティリ方向の方が少しだけ傾斜が緩やかであるためです。

しかしながら、シャティリ→オマロ方向で歩いた方が、上り坂となる前半2日間の宿泊オプションの選択肢が増える点もお忘れなく。

シャティリ側には、ムツォやホニスチャラ、ヒドタニといった集落があり、天候や体力によって宿泊地をその日に選ぶことが可能です。

オマロ→シャティリ方向だと、上り坂となる前半(ギレビ村以降)には集落がなく、宿泊ポイントの選択肢は限られるため、「ちょっと今日はしんどいからここまでにしておこう」などの融通が効きにくいです。

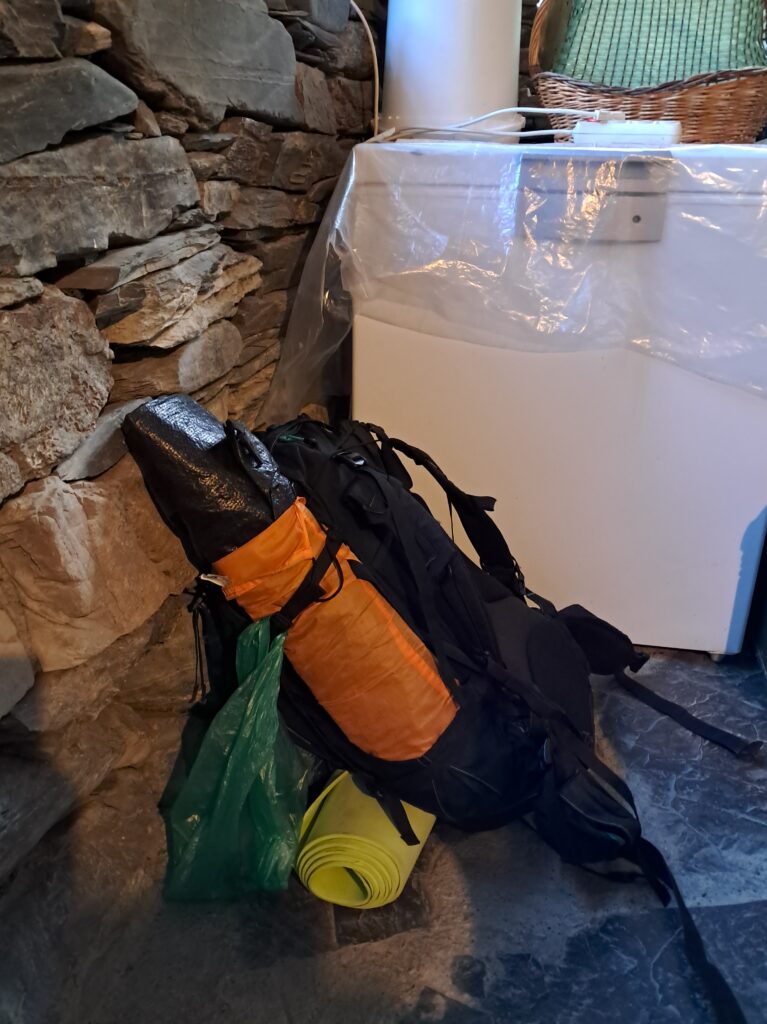

キャンプ装備は必要?

シャティリ~オマロ間トレック上には、いくつかのゲストハウスがあります。

ゲストハウスでは食事をつけることも可能で、快適に一晩を過ごすことができます。

しかしながら、いずれの方向で歩く場合でも、トレッキングの2日目と3日目の宿泊は必ずテント泊となる点に注意。

いずれの宿泊ポイントも標高がかなり高く(2400m~2900m)、真夏でも夜は気温一桁であることが普通なので、暖かい服装が必須となります。

この「テント泊が必要 」という点が、シャティリ~オマロ間トレックの難易度(と荷物の重量)をグッと上げているのですが、そんな状況も変わりつつあります。

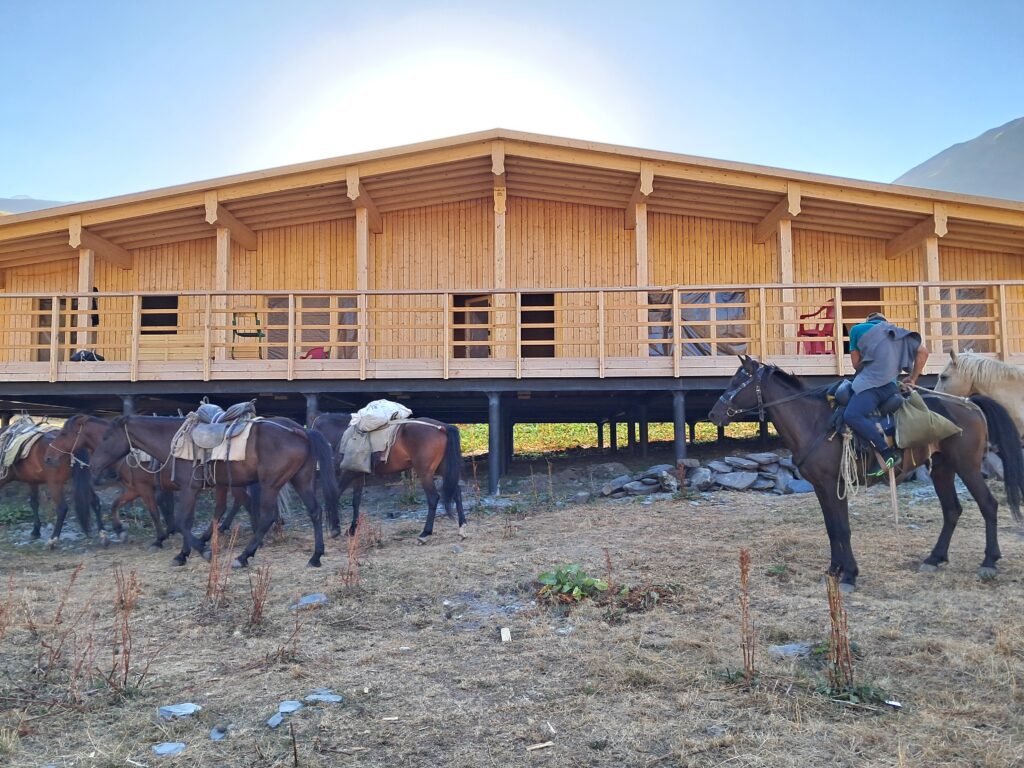

なんと、2日目の経由ポイントとなるヒドタニと、3日目の宿泊ポイントとなるクヴァヒディの2ヵ所に、山小屋が設置されたのです。

しかし2025年現在は、いずれの山小屋の建物もすでに完成してはいるものの、正式オープンはしていおらず無人の状態。

ですが、山小屋には基本的に鍵がかかっておらず、無料で休憩&滞在することが許可されている状態です(※ヒドタニ・ハットは閉鎖中)。

これらの山小屋がいつ正式オープンするのかは誰にも分からない状態ですが(ウェルカム・トゥー・ジョージア!)、オープン後にはテントなしで5日間トレックを歩けるようになるはずです。

2025年現在の状態でも、これらの山小屋で寝られるように上手にプランを組めば、テントなし/寝袋のみでも歩くことは理論上可能。

しかし、いつ山小屋に鍵がかけられてしまうか分かりませんし、不確定要素が多すぎるので、現状では「山小屋で寝るからテントは要らないかもしれないけど念のため…」といった考えで、テント持参の上で歩くことを強くおすすめします。

トレッキングを少しでも楽にする方法

シャティリ~オマロ間のトレックは、自分の足で歩くしか楽しむ方法はありません(トレッキングなんだからそりゃそうだ)。

しかし、多くの日本人にとっては異国の地で複数日に渡るトレッキングなんて夢のまた夢のアクティビティー。

難易度もやや高めですし、「少しでも楽して歩きたい!」という人もいるのではないでしょうか。

基本的には自分で荷物を背負って5日間の行程を全て歩ききるのが原則となりますが、少しでも体力的に楽できる「裏技」のような手段はいくつか存在します。

①4WDジープ

トレック1日目のシャティリ~ムツォ~ホニスチャラ間と、トレック5日目のギレヴィ~ダルトロ~オマロ間には車両通行可能な未舗装道路が敷かれています。

そのため、村の人に4WD車を手配してもらうことで、この合計二日間をスキップすることが可能なのです。

4WD車の料金相場は、シャティリ~ホニスチャラ間もギレヴィ~オマロ間も共通で1台400GEL(=¥20000)~。

どの区間を利用する場合でも、宿泊先のゲストハウスの人に車を手配してもらうのが基本となります。

②馬で荷物を運んでもらう

トレック2日目/3日目/4日目にあたるホニスチャラ~ギレヴィ間は車両の通行は不可能ですが、馬の通行は可能。

この点に目をつけた村人たちは、自分が飼っている馬に旅行者の荷物を載せて、峠の反対側に位置する村まで運んであげるサービスを行っています。

これが結構人気のようで、特に金にものを言わせた欧米人ハイカーの間では「重い荷物なしで長い道のりを歩ける」として話題。

料金は荷物の数や重量にもよるものの、馬一頭分なら300GEL(=¥15000)+馬乗りの人の給料100GEL(=¥5000)ほどだそうです。

のぶよ的には正直、「自分の荷物くらい自分で運べばーかばーか」という感じなのですが、数十kgの荷物がないだけで格段に歩きやすくなるのは事実。

体力面で自信がない人は、一考の価値ありかもしれません。

馬の手配は、ホニスチャラやギレヴィなど山道の始まりとなる村で行うのが基本(シャティリやオマロでも可能ですが、料金は上がります)。

こちらも宿泊先ゲストハウスの人を通して手配してもらうことになるでしょう。

シャティリ~オマロ間トレッキングMap

赤:飲食店

紫:ゲストハウス/キャンプスポット

灰色:国境審査所

トレック1日目:シャティリ~ムツォ~ホニスチャラ

トレッキング初日は、ヘヴスレティ地方の中心的な村であり拠点となるシャティリをスタートし、ヘヴスレティ地方で人が住む最後の村であるホニスチャラを目指すルート。

距離はやや長めではあるものの、コースの大半が車両も通行できる未舗装道路を歩いていくだけの簡単なもの。

アップダウンもそれほどなく、トレック初日のウォーミングアップのような感覚で歩けるでしょう。

・距離:14.5km

・所要時間:4時間半~5時間

・高低差:▲615m ▼300m

・難易度:★★☆☆☆

ルート上には、ヘヴスレティ地方観光のハイライトの一つとなるムツォ要塞があり、こちらもぜひ立ち寄りたいところ。

ムツォ要塞の観光を含めて歩く場合、+1時間半~2時間ほどの時間を確保しましょう。

シャティリ~ムツォ間のコース

まずは、5日間トレックにおけるヘヴスレティ地方側の起点であるシャティリ(Shatili/შატილი)の村を出発します。【マップ 青①】

シャティリから次のポイントとなるムツォまでは、未舗装道路がずっと通っているため、山道を歩く場面はなし。

峡谷の底を流れる川沿いにひたすら歩いていくだけの道のりなので、やや退屈かもしれません。

・距離:11.6km

・所要時間:3時間半~4時間

・高低差:▲439m ▼319m

・難易度:★☆☆☆☆

シャティリより先は、もはや電気すら通っていないエリア。

それでも人は住んでおり、太陽光発電を利用して生活が営まれています。

どこまで歩いても深い峡谷が延々と連なっている風景はまさに「谷の王国」。

ヘヴスレティ地方ならではの峡谷風景の美しさを堪能しながら、奥へ奥へと進んでいきます。

シャティリを出発してから、およそ3時間ほど。

未舗装道路の先に聳える岩山の頂上に、何やら人工物が見えてきます。▼

これが、ヘヴスレティ地方観光のハイライトの一つでもあるムツォ(Mutso/მუცო)。【マップ 青②】

中世に起源を持つ要塞村の跡で、つい数十年ほど前まではこの石造りの住宅で住人たちが肩を寄せ合って暮らしていた場所です。

ムツォ要塞村はここまで歩いてきた未舗装道路よりも160mほど高い場所に位置しており、かなりの急坂を登らなければなりません。

しかし、わざわざ立ち寄る価値は十分にあります。

壁から屋根に至るまで、黒い石造りで統一された建物がびっしりと並ぶ光景はとにかく圧巻。

要塞村の敷地内から眺める峡谷の風景も圧倒的で、絵画のように美しい風景に思わず感動の声が漏れてしまうかも。

麓の未舗装道路~ムツォ要塞を往復する場合、最低でも1時間半はほしいところ。

後述するムツォの民家カフェに荷物を置かせてもらって歩くのがベストだと思います!

ムツォの飲食店&宿泊情報

ムツォ要塞村に現在住むのは一家族のみなのですが、その家族が夏場のみ経営しているのが、要塞村の麓にある民家カフェ。【マップ 赤】

トレッキング1日目のルート上で唯一飲食できる場所であり、唯一インターネットが使用できる場所です。

こういった立地にある飲食店というのは、どこにおいてもぼったくり価格だったり手抜き料理だったりするものですが、ムツォの民家カフェはかなり良心的なのもポイント。

食事の価格はトビリシと同等か若干高いくらいで、物資の一つもないこの山奥でこのクオリティーの温かい料理が食べられるなんて、まさにコーカサスのオアシスのような店です。

インターネットも無料で使用させてくれ(スピードも問題なし)、長居しても嫌な顔されないあたりも素敵。

経営している家族はみんな(山の人とは思えないほどに)愛想が良く柔らかな態度で、外国人にも優しく接してくれました。

民家カフェがある場所からムツォ要塞村まではかなりの急坂であるため、大きな荷物をカフェに置かせてもらって2時間ほど観光にいくことも可能。

その場合は、観光後に何かしら飲食してお金を使っていくのがマナーです。

また、ムツォ要塞村の麓には一軒だけゲストハウスとして営業している民家があり、ここで一晩を過ごすプランも可能。

Mutso Guesthouse【マップ 紫】というストレートな名前のこの宿は、民家カフェからシャティリ方面に300mほど戻った場所にあります。

のぶよは当初この宿に泊まろうと計画していたのですが、実際に訪れてみると宿の人がおらず宿泊できない羽目に…

ムツォ周辺は傾斜がある峡谷地帯ですが、要塞村の麓から200mほど先にキャンプに適した平坦なスポットがあります。▼

このあたりであればムツォの集落からすぐの場所なので、熊などのリスクもなし。

しかもちょっと歩けば民家カフェのWi-Fiに接続できるのでとても便利です。

ムツォ~ホニスチャラ間のコース

ムツォで宿泊せずさらに先へと進む場合は、ムツォから3kmほど先に位置するホニスチャラが次のポイントになります。

のぶよ的には、翌日(トレック2日目)がかなり大変な道のりであるため、少しでも距離と高低差を埋めるためにホニスチャラまで行って宿泊するのがおすすめかもしれません。

・距離:2.8km

・所要時間:1時間15分

・高低差:▲255m ▼56m

・難易度:★★☆☆☆

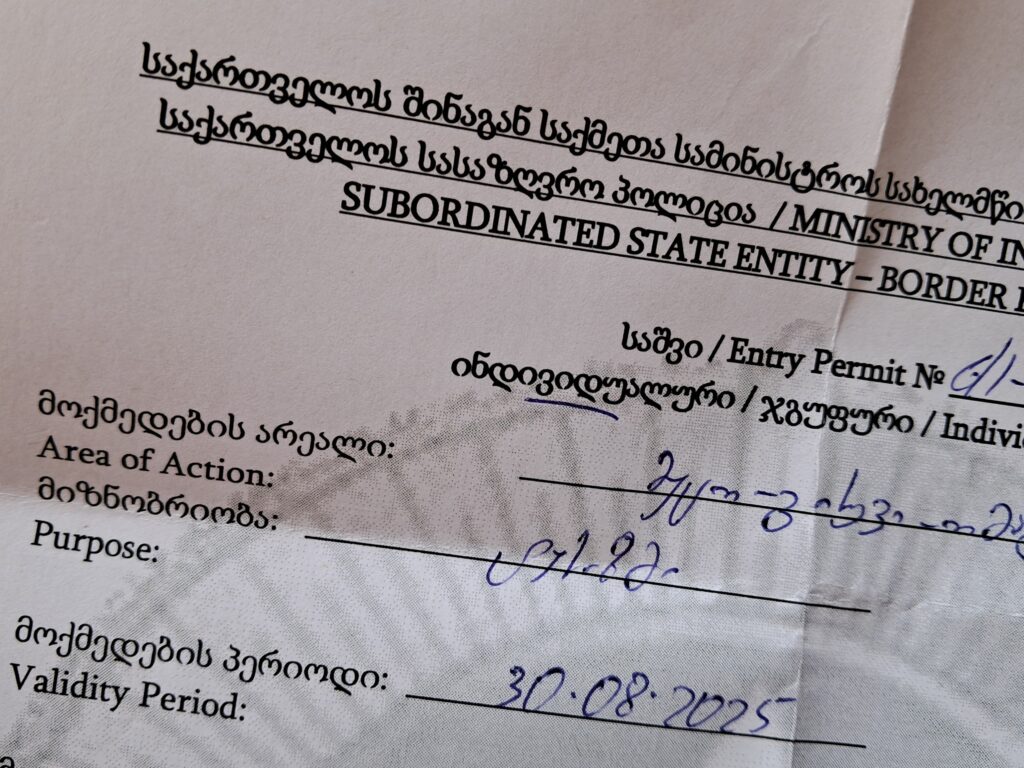

ムツォ要塞村から未舗装道路を南へ600mほど進んだ場所には、国境管理所【マップ 灰色】が設置されています。

このあたりからはロシアとの国境ギリギリの地帯であるため、国境警備隊が常駐してパトロールを行っているのです。

この国境管理所が未舗装道路の分岐点となっており、左の道がホニスチャラへ/右の道がアルドティやハハボ方面へと続きます。▼

以前は、この国境管理所でパスポートを提示し、特別な許可証を発行してもらわないと先へ進めなかったそう。

しかし2025年現在、特別な許可証の発行はこのポイントではなく、トレック2日目のルート上にあるヒドタニにある別の国境管理所にて行うように変更されています。

なので、現在はこの国境管理所は素通りしてOK。

いちおう念のために、管理所の人にこの場所での許可証の発行が必要ないか確かめてから先へ進みましょう。

国境管理所からは、再び未舗装道路が続いていきます。

国境管理所すぐの場所で道が分岐しますが、川沿いの方(写真右側)へと進みます。▼

ホニスチャラ村までの道のりは2.5kmほどで、ずっと上り坂が続くもの。

ホニスチャラ手前800mほどの場所には川を渡る箇所があり、新しい橋を渡ったところで山道に入ります。▼

こうして、ムツォから歩くことちょうど1時間ほどで、峡谷地域の小さな平地にひらけたホニスチャラ(Khonischala/ხონისჭალა)【マップ 青③】に到着しました。▼

ホニスチャラは、「村」というよりも「家々」と呼んだ方が良いほどの小さな集落。

人が住む民家は4~5軒ほどしかなく、完全なる限界集落の風情が漂います。

ホニスチャラには特にこれといった見どころはないものの、ここがヘヴスレティ地方側で人が住む最後の村。

これより先には定住している人はおらず、ホニスチャラの住民が夏場のみオープンするヒドタニのカフェを除いて、もう人間の営みはトレック4日目の宿泊ポイントであるギレヴィ村まで存在しません。

村ではキャンプ泊に適したポイントも多くありますが、翌日からはテント泊二連続がマストとなるので、できればちゃんとしたベッドで寝て英気を養っておきたいもの。

ホニスチャラの民家のうち二軒がゲストハウスとして営業しており、食事をつけることも可能です。

ホニスチャラのゲストハウス

ホニスチャラ村には二軒のゲストハウスが隣接するようにあり、モダンな外観の方がGuesthouse Shete。

内部はリノベーションが済んでおり、Booking.comなど予約サイトにも対応しているのですが、料金が高め(部屋代だけで100GEL=¥5000ほど)なのがネックです。

価格重視の人やベーシックな設備で問題ない人は、すぐ隣のGuesthouse Griloでの宿泊も選択肢となります。【マップ 紫】

Guesthouse Griloは数年前にオープンしたばかりだそう。

石造りの伝統的な外観とは反対に、水回りなどの設備はかなりしっかりしています。

宿を経営しているのは30代前半の若い夫婦で、英語はそこまで達者ではないもののとても温かく迎えてくれます。

▲部屋はかなりベーシックな感じで、必要最低限のものしかありませんが、一泊するだけならまったく問題なし。

コンセントが一つしかない&ベッドから遠い場所にあるのがマイナスと言えばマイナスかもしれません(まあジョージアでは高級な宿でさえこういう配線など考えられてない場合も多いので、のぶよは慣れっこ)。

▲トイレとシャワーは別々に設置されており、いずれも新しい設備となっています。

清潔さはまあ…といった感じでしたが、シャワーのお湯が熱々だったのは高ポイントです(太陽光発電なので天候によっては熱々ではないかもしれないけど、それはヘヴスレティ地方の宿どこでも同じこと)。

そして、驚かされたのがオプションで付けられる夕食の量。

物資が限られた山奥でありながらもできる限り多くの食材を利用した、素朴ながら温かみのある料理(もれなく品数と量がおかしい)が堪能できます。

オープンしてまだ間もないこともあり、「もうちょっとここがこうだったらなあ…」といった惜しい点もありますが(二階のテラスに椅子がほしい/とにかく蝿が多いので対策してほしいetc…)、一泊していくには文句なしの良宿。

価格的にもリーズナブルですし、ホニスチャラの宿泊拠点にはぴったりだと思います!

トレック2日目:ホニスチャラ~ヒドタニ・ハット~アツンタ峠の麓

トレック2日目はかなりハードな日。

10kmほどの道のりの中で高低差1000m以上をカバーすることとなり、かなりの急坂を登る場面が多くあります。

・距離:9.9km

・所要時間:5時間~6時間

・高低差:▲1227m ▼21m

・難易度:★★★★☆

また、トレック2日目の宿泊ポイントとなるアツンタ峠の麓には人工物がなく、標高2900mと高地に位置しているため、天候が悪いと夜はかなりの寒さとなるはず。

体力や天気に合わせて、少し標高が低くカフェもあるヒドタニ・ハット付近で宿泊→翌日アツンタ峠の麓へ…と、2日目の行程を分割して歩くプランもありです。

ホニスチャラ~ヒドタニ・ハット間のコース

トレック2日目のスタート地点となるのはホニスチャラ村。

まずは未舗装道路を川沿いに歩いていきましょう。

・距離:4.1km

・所要時間:2時間半~3時間

・高低差:▲753m ▼21m

・難易度:★★★★☆

ホニスチャラ村を出発して2kmほどの区間は、アップダウンがほぼない未舗装道路が続くだけなので楽勝。

歩きはじめて30分ほどで未舗装道路と山道の分岐点に至り、ここから地獄の上り坂が始まります。▼

この地獄の上り坂は2kmほどの短い距離で高低差650mほどをカバーするもので、とにかくハード。

傾斜がかなりきつい坂道が延々と続き、トレック全体においても指折りの難所となります。

▲この地獄の上り坂には、給水可能な水場は一ヶ所しかない点にも注意。

未舗装道路との分岐点から山道を登りはじめて400mほどの地点で、コースからほんの少し離れて奥に行った場所にある小さな滝なのですが、ここを逃すともうヒドタニ・ハットまで水場はありません。

延々と続くつづら折りのジグザグ上り坂ですが、大半は林の中を歩くので、日陰が多いのが唯一の救い。

林ゾーンを抜けると視界が一気に開け、地獄の上り坂の終わりが見えてきます。

ホニスチャラを出発して、休憩を挟みつつ歩くことちょうど3時間ほど。

休憩ポイントに最適なヒドタニ・ハットの建物が見えてきます。

このポイントはヒドタニ(Khidotani)【マップ 青④】と呼ばれ、羊飼いが夏場に家畜を放牧させる拠点として利用されてきた場所。

定住している人はいませんが、夏の数ヶ月間だけこの場所で牛を放牧しながら滞在する親子がおり、彼らの滞在拠点である小屋をカフェ兼キャンプ場としてハイカーを受け入れています。

このカフェ兼キャンプ場が、トレック2日目の宿泊ポイント。

ホニスチャラ村からおよそ2時間ほどで到着します。

ヒドタニの飲食店&宿泊スポット情報

ヒドタニにあるカフェは、シャティリ~オマロ間トレックにおいて最後の飲食店であり、文字通りの最果てカフェ。【マップ 赤】

物資がかなり限られていることもあり、食事メニューはハチャプリくらいしかありませんが、こんな人里離れた山奥で手作りの温かい料理が食べられるだけでも奇跡的だと思います。

ハチャプリは作り置きではなく、注文を受けてから生地をこねて焼き上げてくれるもの。

外側パリパリ/中はチーズがとろ~りの絶品で、山歩きで疲れた体にエネルギーがみなぎってくる美味しさです。

ハチャプリは10GEL(=¥500)と、立地を考えると信じられない良心的な価格なのも嬉しいです。

ヒドタニの最果てカフェの親子はとても柔らかな態度で、薪ストーブで沸かしたお湯を自由に使わせてくれたり、店の敷地で無料でキャンプさせてくれたりと、至れり尽くせり。

資本主義的価値観で生きていない人たちのような、懐の広さに心が暖まります。

そして何よりもびっくりしたのが、最果てカフェにはWi-Fiがあり無料で利用できること。

速度はまあ…といった感じでしたが、普通に調べものするくらいなら全く問題なし。

こんな恐ろしいほどの僻地にネットがあるということだけでも、テクノロジーの進歩に感謝です。

また、ヒドタニには完成したばかりのヒドタニ・ハットという山小屋もあり、ハイカーを受け入れる準備が着々と進んでいます。

しかし2025年現在、ヒドタニ・ハットはまだ正式オープンしておらず無人の状態。

以前は鍵が開いており自由に内部に立ち入り&滞在できていたそうですが、今は鍵が閉められて立ち入り禁止となっている状態です。

このヒドタニ・ハットが正式オープンすれば、キャンプ泊をしなくても済むようになるため、シャティリ~オマロ間トレックの難易度は格段に下がるはず。

いつ旅行者の受け入れが開始されるのかは未定ですが、おそらくそう遠くない未来だと思います。

というわけで現状では、ヒドタニ付近での宿泊は、先述の最果てカフェ敷地内でテント泊をするしか選択肢がありません。

とはいえ、カフェの庭でもネットに接続できますし、トイレや水場もあって悪天候時にはカフェの建物内に避難できるわけで、無料のキャンプ地としてはこれ以上なく良い条件。

トレック2日目は通しで歩くとかなり難易度が高いので、ヒドタニで泊まって2日間に分けて上り坂をゆっくり歩くプランもありです。

ヒドタニ・ハット~アツンタ峠の麓間のコース

ヒドタニに宿泊せずにそのまま歩き続ける場合は、さらに先に位置するアツンタ峠の麓が2日目のゴール地点。

500m近くの高低差をカバーすることになりますが、2日目前半の地獄の上り坂に比べれば勾配は緩やかなので、そこまで大変な道のりではありません。

・距離:5.8km

・所要時間:2時間~2時間半

・高低差:▲486m ▼19m

・難易度:★★★☆☆

ヒドタニを出発する前に絶対に忘れてはいけないのが、国境管理所で通行許可書を発行してもらうこと。

最果てカフェの建物から200mほどの場所にある建物が国境管理所となっており、24時間365日係員が常駐しています。

通行許可証と言っても大変なものではなく、パスポートを係員に手渡して20分ほど待機するだけ。

小さな紙とともにパスポートが返却されますが、この紙を絶対に失くさないように注意しましょう。

ここから先の区間ではジョージアの国境警備隊がパトロールしていたり、チェックポイントがあったりして、場合によってはパスポートと通行許可証の提示を求められます。

無事に許可証の発行を終えたら、再びトレッキングのスタート。

ヒドタニからは山の稜線に沿って緩やかな上り坂が続きます。

2日目前半の地獄の上り坂に比べると、楽勝レベルの緩やかさ。

1kmほど上り坂が続いたあとはさらに傾斜は緩やかになり、美しい山々の風景に周囲360°を囲まれた気持ちの良いルートが続きます。

コース終盤になると、それまでずっと緩やかな上りだった道が下りになり、また上りになり…と、微妙なアップダウンが始まります。

何てことはないアップダウンなのですが、せっかく登ったのに下って、今度はまた登って…というのは精神的にちょっときついかも。

このアップダウンの連続を終えた先に、本日の宿泊ポイントであるアツンタ峠の麓に到着します。【マップ 青⑤】

この時点ではヒドタニを出てから2時間半ほどでまだまだ歩けそうな気もしますが、アツンタ峠の麓以降にはテント泊できるような場所も水場も存在しません。

次にテント泊が可能な場所は、アツンタ峠を越えてトゥシェティ側に入った後の地点。

アツンタ峠の麓からは5kmほどの距離ですが、ここから標高差500m以上を上り下りするハードな道のりなので、(前日の宿泊ポイントがヒドタニでない限り)時間的にも体力的にも現実的ではないと思います。

アツンタ峠の麓の宿泊ポイント

アツンタ峠の麓には、完全な平地ではないもののテントが張れる野原があります。

理想的な条件ではないものの、ここ以外に2日目の宿泊ポイントはありません。

アツンタ峠の麓は標高2950mほどとかなり高い場所に位置しており、夜はかなり冷え込む点に要注意。

風が強い場合も多く、気温以上に体感温度は下がります。

また、アツンタ峠の麓は山の中腹の露出した場所にあり、木も生えてないため、雷が発生しているときは特に注意が必要。

この2日目の宿泊がトレッキング全体で最もハードかつリスクがある一晩となるはずなので、この日だけは絶対に雨予報が全く出ていない日を狙うようにしましょう。

アツンタ峠の麓には湧き水が湧いており飲用も可能ですが、水の量はかなり心細いほどにちょろちょろ。

しかしこのポイント以降はアツンタ峠を越えた先まで水場は一切存在しないので、ここが最後の補給地点となります。

トレック3日目:アツンタ峠の麓~アツンタ峠~クヴァヒディ間

トレッキング3日目は、2日目に引き続きハードな一日。

コース全体で最高標高地点となるアツンタ峠を越えて、ヘヴスレティ地方からトゥシェティ地方に入っていきます。

・距離:8.8km

・所要時間:5時間~6時間

・高低差:▲544m ▼1043m

・難易度:★★★★★

最もしんどいのは、2日目の宿泊ポイントであるアツンタ峠の麓をスタートしてすぐに始まる、アツンタ峠までのエンドレス上り坂。

アツンタ峠到達以降はずっと下り坂となるため、体力的にはかなり楽に歩けます。

アツンタ峠の麓~アツンタ峠間のコース

3日目のスタートはアツンタ峠の麓から。

ここからアツンタ峠までは1.7kmほどの距離しかありませんが、高低差はなんと550mほどもあります。

そのため、ものすごい傾斜の坂道を歩くこととなり、3日目だけでなくトレック全体でも最大の難所の一つとなるでしょう(もう一つの難所は2日目前半のホニスチャラ~ヒドタニ間の地獄の上り坂)。

・距離:1.7km

・所要時間:2時間~2時間半

・高低差:▲552m ▼0m

・難易度:★★★★★

重要なことなのでもう一度書きますが、アツンタ峠の麓のちょろちょろ湧き水がヘヴスレティ地方側で最後の水場。

標高がかなり高い地点では想像以上の早さで水分が消費されるので、必ず出発前に最大限の量を給水した状態で歩きはじめましょう。

アツンタ峠の麓を出発してすぐに標高は3000mを越え、周囲はだんだんと草も生えない大地へと変貌していきます。

標高3200mを越えた辺りからは、大きな石がごろごろと転がっている中を延々と登るコースとなり、世界の終わりのような荒涼とした風景がアツンタ峠までずっと続きます。

傾斜はかなりのもので、滑りやすい平たい石の上を歩かなければならないジグザグ道。

とにかくしんどい道のりですが、後ろを振り返ってみると、これまで歩いてきた道のりとヘヴスレティの山々を一望する絶景が広がり、この風景の美しさだけが唯一の救いかもしれません。

のぶよの場合は、本来1日で済むはずのトレック2日目の行程を2日間に分割して歩いた(ホニスチャラ→ヒドタニ/ヒドタニ→アツンタ峠の麓)のですが、まじで分割して良かったと思いました。

というのも、本来の行程通り1日通しで歩いた場合、2日目のホニスチャラ~ヒドタニ~アツンタ峠の麓間の長くハードな日の後に、3日目のアツンタ峠越えに挑むことになります。

ハードな日が二連続となるため、体力が回復しきっていない状態でこの地獄の上り坂を登ることとなり、本来の行程だとさらにしんどい思いをしていたに違いありません。

そんなわけで、ひいひい言いながら荒涼とした風景の中をひたすら登ること2時間少々。

ジグザグ道の最後の曲がり角を曲がった先に、人工のポールが数本立っているのが見えてきます。

あれがアツンタ峠。

今回のトレッキング全体において最も標高が高い地点です。

アツンタ峠~クヴァヒディ間のコース

ようやく到着したアツンタ峠(Atsunta Pass/უღ. აწუნთა)【マップ 青⑥】は、標高3510mの場所に位置するもの。

ヘヴスレティ地方とトゥシェティ地方の境界線となっており、それぞれの地域のパノラマを望むことができます。

この場所に立ったときの感動は、同じように自分の足で歩いた人にしか理解できないもの。

まるで自分が世界の覇者になったかのように感じられる圧倒的な風景は、まさにトレッキング全体のハイライトとなるものです。

ここまで歩いてきたヘヴスレティの山々を縫うように連なる長い道のりと、これから歩いてゆくトゥシェティの深い谷間に続く長い道のりを一望することができます。

アツンタ峠は、のぶよのようにヘヴスレティ側から歩いてきた人と、反対方向のトゥシェティ側から歩いてきた人が出会う場所。

距離的に、いずれの方向から歩いてきた場合でもだいたい昼過ぎの時間帯にこの場所に到達するため、それぞれの方向のコースの状態やゲストハウス情報などの話題に花が咲きます。

アツンタ峠での休憩&ランチ時間の1時間ほどで、8人ほどのハイカーがトゥシェティ側から到達しました。

やはりトゥシェティ→ヘヴスレティ方向へ歩く人が圧倒的に多いようで、このときはヘヴスレティ→トゥシェティ方向で歩くのはのぶよ一人だけでした。

アツンタ峠の風景を満喫して体力を少し回復したら、ヘヴスレティ地方に別れを告げ、いよいよトゥシェティ地方へと入っていきます。

・距離:7.1km

・所要時間:3時間~3時間半

・高低差:▲24m ▼1055m

・難易度:★★☆☆☆

アツンタ峠からはいきなりものすごい下り坂が始まり、滑りやすい土の上を下っていく道に。

谷底を流れるクヴァヒディツカリ川沿いまで距離3.5kmほどで1000m近くの高低差を下るわけで、特にアツンタ峠から2kmほどの区間の傾斜は鬼のようです。

下りなので体力的には楽であるものの、膝など肉体的には結構しんどいもの。

急勾配で滑りやすいためゆっくりとしか歩けないので、意外と時間がかかります。

クヴァヒディツカリ川沿いまで下ると、それまでの急坂から一転。

川沿いに緩やかな下り坂が続くコースとなり、ここからは一気に歩きやすくなります。

ペースを上げて歩いていこうとしたところで現れるのが、第一の川越え。▼

普段は水の量はそこまで多くはなく、膝下まで水に浸かりながらも余裕で渡れる水位だそうですが、このときは上流で前日に降った雨のためかかなりの濁流となっていました。

とはいえ、水位は膝くらい。

流れは早いものの、ゆっくりと渡れば問題ないレベルです。

濁流を越えると、コースは再びクヴァヒディツカリ川沿いを緩やかに下っていくものに。

途中には湧き水が至る所で湧き出しており、給水に困ることはありませんが、コースをどろどろのべちゃべちゃにしているのでやや歩くのにストレスを感じます。

そして、注意したいのが、本日の宿泊ポイントであるクヴァヒディまであと2.8kmほどという地点。

コースが二つに分岐するポイントがあり、左は川沿いから離れて丘を登っていくコースに/右は引き続き川沿いを歩くコースになります。▼

どちらのコースを選んでもクヴァヒディで合流するのですが、悪いことは言いません。

左の丘を登っていくコースへ進みましょう。

のぶよは「え…せっかく下ってきたのにまた登るの無理…川沿いに行けば下っていくだけだろ!」と安易に右のコースを選んだのですが、これが大失敗でした。

川沿いを進む右のコースは最初こそ緩やかな下りの楽勝な道のりなのですが、途中で本日二回目の川渡りを挟みます。

この川は一回目の濁流よりも水量が多く流れも早いため、正直かなりの怖さ。

膝上まで水に浸かるレベルで、足をとられそうになりながらどうにか渡れたくらいなので、かなりリスクがあります。

また、二回目の川渡りの後はコースが草で隠れてかなり分かりにくい点もストレス。

肉体的・精神的に疲れ果てているこのタイミングでコースが見えずに行ったり来たりさせられるのは相当イライラします。

というわけで、皆さんは分岐点から左の丘を登るコースへと進みましょう。

のぶよは実際にこちらのコースを歩いたわけではないですが、地図で見る限り川を渡る場面はなさそうですし、コースも分かりやすいものだと思います。

そんなわけで、アツンタ峠を出発して4時間ほどで、本日の宿泊ポイントであるクヴァヒディに到着しました(このときののぶよは疲れ果てて虫の息)。

クヴァヒディの宿泊ポイント情報

クヴァヒディ(Kvakhidi)【マップ 青⑦】は、クヴァヒディツカリ川沿いに形成された平地に羊飼いが放牧拠点としている小屋がある場所。

民家やゲストハウスはありませんが、夏の間は一人の羊飼いが小屋に滞在しており、周辺に自由にテントを張ることができます。

この羊飼いはハイカー向けにパンやチーズなど最低限の食料や、ビールやコーラなどの缶飲料を販売しており、山での伝統的な暮らしが資本主義に染まりつつある状況が感じられます。

食料や飲料はもちろん山プライス(コーラ5GEL/パン&チーズ5GEL…)ではありますが、ここまでの運搬の手間を考えると決して高すぎるというわけではなく、むしろ良心的だと思います。

また、クヴァヒディの羊飼い小屋から200mほどの場所には「クヴァヒディ・ハット」と呼ばれる山小屋が建設中。

2025年現在はまだ完成しておらず、正式オープンがいつなのかも決まっていないそうです。

ヒドタニ・ハットは完全に無人で鍵も閉まっていましたが、クヴァヒディ・ハットには建設作業員が常駐しており、声をかければ中で一晩過ごさせてもらうことも可能だそう。

このときののぶよは疲れ果てていて他人と話すモードではなかったので、ちゃっちゃとテントを張って寝てしまいましたが、山小屋泊もありだと思います。

トレック4日目:クヴァヒディ~ギレビ間

クヴァヒディで朝を迎えたら、いよいよトゥシェティ側で人が住む最初の村であるギレヴィへと歩いてゆく日。

歩く距離こそ14kmほどと長いですが、一部を除いてほぼ緩やかな下り坂が続くだけの簡単なコースであるため、これまでの厳しい道のりを考えると余裕です。

・距離:15.7km

・所要時間:4時間半~5時間半

・高低差:▲286m ▼708m

・難易度:★★★☆☆

クヴァヒディの平地からクヴァヒディツカリ川を渡ると、いきなり始まるのが上り坂。

ここまで下ってきたのにまた登るのはなかなかに悔しいですが、これがラストの上り坂となるのでまあ…気合いで頑張りましょう。

上り坂を越えると、あとはギレヴィまで基本的には緩やかな下り坂が続く快適なコース。

トゥシェティ地方最奥部の谷間の風景を堪能しながら、歩を進めていきます。

どうして「基本的には」緩やかな下り坂なのかと言うと、物事には何でも基本以外のものがあるため。

全体的にはクヴァヒディから高低差350mを下ってギレヴィまで至るこの道、微妙に登ったり下ったりを無限に繰り返すのです。

せっかく登ったのにまた下って、今度はまた登って…を何回も何回も繰り返すので、どれも大した傾斜ではないものの精神的にかなりきついかも。

それに加えて、この区間は岩場を越えたり土が乾いていて滑りやすい箇所が多くあったりと、結構歩きにくいのもなかなかしんどいものがあります。

また、クヴァヒディ~ギレヴィ間でハイカーを悩ませるのが牧羊犬。

この区間では頻繁に羊の放牧が行われており、誰もが必ず牧羊犬に吠えられる経験をすることになるでしょう。

羊の群れにはできるだけ近寄らないようにするしか対処法はないのですが、コースは一本しかないため距離をとるにも限界があるもの。

かなり遠くを歩いていても、牧羊犬はこちらを見つけると吠えながら近寄ってきますし、無視して通りすぎるしか正直対処法はありません。

微妙なアップダウンと超絶歩きにくい道、そして羊の群れ&牧羊犬(のぶよは運良く?1回しか遭遇しなかった)というトゥシェティ地方の洗礼に悪態をつきまくりながら歩くこと3時間ほど。

チョンティオというかつてトゥシェティ地方最奥部だった廃村に到達します。▼

チョンティオ集落は、かつて17世紀~19世紀頃にかけて、ギレヴィなど周辺の5つの集落を合わせて一つの村として機能していた場所。

山を越えた先にあるチェチェンとの人の行き来が活発だったそうで、住民はジョージア人とチェチェン人の混血である場合も多かったのだそうです。

ソ連時代にはチョンティオは無人となり、近くのギレヴィに村の機能が全て移されることになり、その後は放置された状態となっています。

トゥシェティ地方の伝統的な石造りの民家の跡と、敵の襲来を見張るための石塔が残っており、かつてこの場所にも人の暮らしがあったことをイメージさせます。

チョンティオ集落跡からゴールのギレヴィまでは、4kmほどの道のり。

相変わらず微妙なアップダウンを繰り返す歩きにくい道が続きます。

ギレヴィは地形的にトレッキングコース上からは見えにくくなっており、歩いても歩いても村が見えてこないのはなかなか精神的にハード。

しかしとうとう、その美しい姿を現します。

これが、トゥシェティ地方で最も奥に位置する村・ギレヴィ(Girevi/გირევი)【マップ 青⑧】

数日間無人のコーカサス山脈地域を歩いてきたこともあってか、久々に眺める人間の生活の香りが漂う村の風景には、心からの安心感と感動を覚えます。

ギレヴィはとても小さな村ではあるものの、電気やガスなどのインフラはある程度整っているのも◎

村ではどこでも無料でテント泊が可能ですが、せっかくなら歩き疲れた体を休めるためにもゲストハウス泊&ちゃんとした食事を堪能するのがおすすめです!

ギレビのゲストハウス情報

ギレヴィにはゲストハウスとして営業している民家が数軒あります。

宿の質は本当にピンキリで、宿としての体をなしていない場末の民家のようなところもあるので、ギレヴィに関しては飛び込みよりもちゃんとした宿を予約しておくのがおすすめ。

「連日のテント泊で疲れていてようやくゲストハウス泊なのにお湯が出ないしネットもない…」なんて状況は避けたいものです。

ギレヴィ村で旅行者からの口コミが抜群に良い&のぶよ個人的にも快適に滞在できた宿が、Shio’s Stone House。▼

その名の通り、トゥシェティ伝統の石造りの民家をモダンに改装した宿で、おそらくギレヴィ村で最も快適&リーズナブルな滞在ができます。

木製のテラスは開放感ばっちりで、部屋も清潔。

一階にはカフェレストランも併設されており、夕食や朝食はここでとります。

Wi-Fiも安定しており、速度もこの僻地としては文句無しのレベル。

シャワーのお湯も熱めで、トレッキングで疲れた体を存分に癒すことができます。

また、夕食のクオリティーや味の美味しさも文句無し。

40GELという価格設定はやや高めで、量はやや控えめ感があるものの、この物資やインフラの限られた山奥でたっぷりの野菜を使った温かい料理が食べられるなんて…数日間の山でのひもじい食事の後なのでさらに感動が増します。

また、Shio’s Stone Houseではトゥシェティ地方独自のビールであるアルディも販売しており、山ならではの飲酒体験も可能。

アルディはアルコール度数2%ほどで砂糖を入れて発酵させるため、かなり甘めの口当たりが特徴的です。

清潔さも、設備も、宿の家族の柔らかな感じも…とにかく値段以上の満足感が得られるShio’s Stone House。

どちらかと言うとビジネスとして割り切っている感があり、アットホームさにはやや欠けるかもしれませんが、ギレヴィの宿泊はもう迷わずここ一択です!

トレック5日目:ギレビ~ダルトロ~オマロ間

トレック最終日の5日目は、ギレヴィからトゥシェティ地方最大の村であるオマロを目指すルート。

距離はかなり長く、高低差も結構なものなので、難易度は想像以上に高めです。

・距離:25.4km

・所要時間:7時間半~8時間半

・高低差:▲683m ▼837m

・難易度:★★★★☆

多くの人はこの長い道のりを丸一日かけて歩いてゴールしますが、のぶよ的にはこの日は二日間に分割して歩くのがベストだと思います。

というのも、途中のピリキタ・バレーにはパルスマやダルトロなどの美しい村が点在しており、一日では観光する時間がほぼないため。

特にダルトロはトゥシェティ地方観光全体におけるハイライトとなる村なので、ぜひダルトロに一泊しながら二日間かけて歩くプランがおすすめです(ダルトロは距離的にもちょうどギレヴィ~オマロの中間なので便利)。

ギレヴィ~ダルトロ~オマロ間のコースは別記事で詳細に解説しているので、ここではザックリ紹介していきます!

ギレヴィ~ダルトロ間

ギレヴィを出発すると、ピリキタ・アラザニ川に沿って続くピリキタ・バレーをずっと歩いていくコース。

コースは全て未舗装道路で緩やかな下り坂なので、とても快適に歩けます。

・距離:14.4km

・所要時間:3時間半~4時間

・高低差:▲121m ▼335m

・難易度:★★☆☆☆

途中にはパルスマやチェショなど小さな村が点在し、特にパルスマ村は一見の価値あり。

未舗装道路沿いからは見えませんが、山の上まで登ると伝統的な石造りの美しい集落が姿を表します。

ギレヴィから歩くこと3時間ほどで到着するのが、ダルトロ(Dartlo/დართლო)。【マップ 青⑨】

トゥシェティ地方の中でも指折りの美しい村は、全ての建物が黒い石造りで統一された桃源郷のようなたたずまいです。

ダルトロ村の観光自体は数時間あれば済みますが、周辺にはダノやクヴァヴロといった見どころも。

できればぜひ一泊して、この地上の楽園を満喫するのがおすすめです!

ダルトロ~オマロ間

ダルトロでの観光or宿泊を終えたら、いよいよゴールのオマロへ向かって歩いていきます。

ダルトロ~オマロ間はちょっとした峠越えのようになっており、前半は上り坂/後半は下り坂。

全ての区間が未舗装道路を歩くだけなので、トレッキング的な醍醐味は薄いかもしれません。

・距離:11.5km

・所要時間:4時間半~5時間

・高低差:▲649m ▼589m

・難易度:★★★★☆

ダルトロを出発して4時間ほど。

「ケセロ」と呼ばれる城塞に抱かれるようなオマロ(Omalo/ომალო)が見えてきます。【マップ 青⑨】

オマロはアッパー・オマロとロウワー・オマロの二つの集落に分かれており、各集落間にはやや高低差があるため、宿選びのエリアには注意。

標高が少し低めのロウワー・オマロに泊まる場合は+20分ほど余分に歩くことになります。

というわけで、これにて5日間に渡るシャティリ~オマロ間トレッキングも終了。

オマロを拠点にして伝統が色濃く残る小さな村へ足をのばしたり、トゥシェティ地方らしい郷土料理を楽しんだり…と、下界へと戻る前にやりたいことは目白押しです!

シャティリ~オマロ間トレック拠点へのアクセス

今回のトレッキングにおいてスタートorゴール地点となるのが、シャティリとオマロ。

いずれの村もコーカサス山脈の山奥に位置しており、トレッキング以前にこれらの村へアクセスするだけでもひと苦労なのが現状です。

ここではシャティリとオマロへのアクセス方法の概要をざっくりと解説します。

実際に移動する人向けに、それぞれの村への詳細なアクセス情報の別記事リンクを貼っているので、そちらも参考にしてください!

シャティリへのアクセス

シャティリへのアクセス拠点となるのは、首都のトビリシ。

4WD車チャーター(1台片道で350GEL=¥17500~)か、夏季のみ週2便運行するマルシュルートカを利用してのアクセスとなります。

いずれにしても、シャティリに到着するのは午後遅い時間となるため、移動日にトレックをスタートするのは無謀。

シャティリに一泊した翌日からトレッキング開始することになるでしょう。

オマロへのアクセス

オマロへのアクセス方法は、麓のクヴェモ・アルヴァニという村からの4WD車シェアライド一択。

①トビリシからクヴェモ・アルヴァニへ移動(タクシーorマルシュルートカ)→②クヴェモ・アルヴァニからオマロへ4WD車で移動…という流れとなります。

クヴェモ・アルヴァニ~オマロ間の4WD車シェアライドは、乗客が集まらないと出発しない&午後には運行されない場合が多いなど、かなり不確定要素が多いのがネック。

この区間の移動情報は別記事にて詳細に解説しているので、ぜひしっかりとプランニングしておきましょう。

シャティリ~オマロ間トレックの注意点・アドバイス10か条

ここまで、シャティリ~オマロ間トレックを実際に歩いた様子をレポートしてきました。

簡単な道のりではないものの、苦労に見合った美しい風景に出会えることがお分かりいただけたのでは。

「自分もコーカサスの最果てを歩いてみたい!」と思った人、ようこそ。

しかしながら、シャティリ~オマロ間トレックはなめてかかると命に関わるので、とにかく事前の情報収集や準備は怠らないようにしましょう。

ここでは実際にこのルートを歩いた経験から、絶対に知っておきたい注意点やアドバイスを10のポイント別にどどっと解説していきます。

①ベストシーズン

シャティリ~オマロ間のトレッキングは一年中歩けるわけではありません。

そもそも下界からシャティリやオマロへのアクセスに使用する唯一の道も、それぞれ6月~10月の限られた時期しか通行できず、標高が高いトレッキングコースにおけるシーズンはさらに短い期間となります。

年にもよるものの、アツンタ峠付近で雪が解けて問題なく通行できるようになるのは、6月最終週~10月一週目。

7月は天候が不安定&川の水量が増すため、まだトレッキングには少し早いですし、9月半ば以降は夜がかなり冷え込むため、キャンプ泊の難易度が上がります。

というわけで、シャティリ~オマロ間トレックのベストシーズンは8月~9月頭。

中でも天候が最も安定し、川の水量が最も少なくなる8月後半が最も快適に歩けると思います。

②天候と歩く時間帯

山の天気が変わりやすいということは誰もが知るところ。

標高3500m以上のアツンタ峠も例外ではなく、雲一つない青空だったのが急変して大雨に…なんてことも珍しくありません。

8月であっても雹が突然降りだしたり、雷雨となることも。

夜間や午前中の天候は比較的安定していますが、午後は天候が不安定になることも多いため、できるだけ早い時間に歩き始めるのがベストです。

また、トレッキングコースは標高2000m~3500mの高地にあるため、太陽光の強さが尋常ではありません。

紫外線対策は必須ですし、気温の関係からもやはり早い時間に歩くのがおすすめです。

③夜はどれくらい冷える?

シャティリ~オマロ間のトレッキングコースの大半は、標高2000m以上の高地に位置しています。

そのため、夏場であっても夜間はかなり冷え込む点に要注意。

特に、トレッキング2日目の宿泊ポイントであるアツンタ峠の麓(標高2962m)と、3日目の宿泊ポイントであるクヴァヒディ(標高2466m)はいずれも標高がかなり高く、風が強い日も少なからずあるため、キャンプで夜を明かす場合はそれ相応の防寒対策が必要となります。

反対に、それ以外の宿泊ポイントの標高は1500m~2050mほどの場所にあり、キャンプ泊でもそこまで寒さはないはず。

それに加えてどこもゲストハウス泊が可能なので、1日目(ホニスチャラ)/4日目(ギレヴィ)/5日目(オマロ)の宿泊に関しては防寒についてそこまで考える必要はありません。

④野生動物リスク

「コーカサスの山の中をトレッキング」と聞くと心配になるのが、野生動物との遭遇リスク。

シャティリ~オマロ間トレッキングコース周辺には、熊やオオカミ、毒ヘビなどリスクのある生物が棲息しています。

しかしながら、太陽が出ている時間帯にはこれらの動物は基本的に活動しないため、昼間のトレッキング中に遭遇するリスクは限りなくゼロに近いです。

心配なのは、キャンプ泊しか選択肢がない2日目の夜と、3日目の夜。

しかしこれらの夜の宿泊ポイントは森林限界を超えたエリアに位置しているため、熊やオオカミは棲息できないことから、夜間のキャンプ中に遭遇するリスクはゼロです。

むしろ気をつけたいのは、1日目のシャティリ~ホニスチャラ間や、5日目のギレヴィ~ダルトロ~オマロ間など、標高が低い森林地帯を歩く区間。

いずれもトレッキングのシーズンである夏の昼間はハイカーの姿や車両が多いため、動物側からあえて近づいてくる可能性はとても低いですが、この区間でキャンプ泊をする場合は注意が必要です。

のぶよ的に、野生動物よりも注意が必要だと思うのが、牧羊犬の存在。

コーカサス原産のオオカミのような巨大な牧羊犬が羊の群れを守っていることが多く、近づく人間=敵とみなしてものすごい勢いで吠えかかってきます。

正直、牧羊犬への対処法はなく、無視して通りすぎるくらいしかないのですが、今にも噛みつかんばかりの攻撃性なのでかなり怖いはず。

羊飼いがいる場合は牧羊犬を止めてくれますが、そうでない場合もあるので要注意です。

牧羊犬の姿がよく報告されているのは、ヘヴスレティ地方側ではほとんどなく、基本的にトゥシェティ地方側。

アツンタ峠を越えた後は、羊や牛の群れを見かけたらできる限り遠くを歩くようにしましょう。

⑤コース上のインフラ(ネット/飲食店/飲料水)

シャティリ~オマロ間のトレッキングコースのインフラは、想像を絶するほどの不便さです。

ネットに関しては、拠点となるシャティリとオマロの村内であれば、ジョージア最大手の通信会社MagtiのSimカードが接続できますが、それ以外の通信会社だとこれらの村でさえ電波はありません。

シャティリとオマロ以外のエリアではデータ回線はないと考えておきましょう。

いっぽう、宿やカフェにはWi-Fiが設置されている場所がほとんどなので、基本的にはこちらを利用することになるはず。

速度は難ありな場合が多いですが、調べものくらいであれば問題なく可能です。

シャティリ~オマロ間には、商店は一軒も存在しません。

オマロには個人商店が数軒あり最低限のものくらいなら購入できますが、シャティリにはそうした店すらゼロ。

必要なものは全て、シャティリ/オマロ入りする前に購入しておくのが原則となります。

いっぽうで、コース上にはいくつか飲食店が点在しており軽食を注文することは可能。

ムツォの民家カフェやヒドタニのカフェなどでは、ものすごい僻地ながらも温かい料理が食べられるので、トレッキングの強い味方となります。

飲料水に関しては、コース上に湧き水や小川が点在しているのでそこまで考えなくてもOK。

最低でも2Lのペットボトル容器を持参し、水場を見つけ次第補給するように心がけましょう。

⑥装備・持ち物

キャンプ用の装備や防寒用品が必要であることはすでに触れた通りですが、複数日のトレッキングということで、他にもあると便利な持ち物はいくつかあります。

のぶよが持参して良かったと感じたのは、簡易ガスコンロ。

トビリシの市場で25GEL(=¥1250)で購入したちゃっちいものに、1本4GEL(=¥200)のガス缶を合わせて使うものですが、これ一つで簡単にお湯を沸かしたりちょっとした調理をすることができます。

また、3日目の川を越える箇所のことを考えると、サンダルも持参しておくのがおすすめ。

トレッキング用が理想ですが、のぶよは普通のクロックスのまがいもので挑みました。

他には、大容量のモバイルバッテリーや、悪天候時のためのカッパなどはもはや必需品。

ビニール袋はいくつあっても重宝しますし、トイレットペーパーも必需品です。

食料に関しては、ゲストハウスで食事をつける場合でも丸2日分~3日分は絶対に必要。

スナック菓子ひとつ手に入らないエリアなので、現地入りして「これ買っておけばよかった…」と後悔しないためにも準備はぬかりなく行いましょう。

⑦現金はかなり多めに持参

トレッキング中には、ゲストハウス以外お金を使う場面はほとんどありません。

しかしながら、拠点となるシャティリやオマロを含め、ヘヴスレティ地方とトゥシェティ地方にはATMが一台も存在しない点に要注意です。

クレジットカード払いができる飲食店/宿はとてつもなく限られているため、とにかくこのエリア滞在中は現金がすべて。

現金が足りなくなる=終了ということになります。

山岳地域であるため、ヘヴスレティ地方/トゥシェティ地方のいずれも物価はかなり高め。

節約スタイルの旅であっても、1日100GEL(=¥5000)~150GEL(=¥7500)×滞在日数を目安に、「こんなに必要…?」と疑問に思うくらいに多めの現金を持参しておくのが安心です。

⑧宿は予約?飛び込み?

シャティリ~オマロ間にはゲストハウスがいくつか点在しており、Booking.com等の宿泊予約サイトに対応している宿も少なからず存在します。

シャティリとオマロに関しては多くのゲストハウスがあるため、「どこも満室で泊まれない…」といった状況にはなりにくいはず。

逆に、ホニスチャラやギレヴィなど小さな村では、ゲストハウスの数自体が限られており、夏場の超ピークシーズン(特に8月末がやばい)にはすでに他の宿泊客で満室となっていることも珍しくありません。

予約しておくのがやはり安心ではありますが、予約サイトに対応していない宿も多くあり、そういった宿の方が良宿である場合が多いのもこのエリア。

飛び込みで宿泊する場合は、他のハイキング客が到着するより前の早い時間帯を狙って到着するようにするのがスマートです。

⑨通行許可証は絶対に無くさない

シャティリ~オマロ間トレッキングコースはロシアとの国境地帯に位置しているため、歩く際には国境管理所での登録&通行許可証の発行が必要です。

許可証の発行ができるのは、シャティリ側から歩く場合だとトレック2日目のヒドタニの国境管理所 / オマロ側から歩く場合はトレック2日目のギレヴィの国境管理所にて。

いずれの国境管理所にも軍の係員が駐在しており、通行しようとする旅行者に声をかけてくるのでまず見逃してしまうことはありません。

許可証の発行は無料で、パスポートを提示して15分ほど待つだけ。

この際に係員から手渡される通行許可証は、パスポートとともに常に携帯し、絶対に無くさないようにしましょう。

⑩プランBを考えておく

シャティリ~オマロ間トレックに限らず、山歩きの常識ではあるのですが、トレッキングの際は常にプランBを用意しておくようにしましょう。

山岳地域であるため、天気予報とは裏腹に大雨となることもありますし、自然災害等でトレッキング自体ができなくなってしまうケースも考えられます。

のぶよの場合は、当初1泊だけの予定だったトレック1日目のホニスチャラに2泊したのですが、それもこれも翌日の天気予報が急変して雨予報になったため。

結局翌日は大雨となり、ホニスチャラに延泊せずにさらに標高が高い場所でキャンプ泊なんてしていたら…と考えると恐ろしくなりました。

そんなわけで、本記事で紹介している5日間の行程はあくまでも「理想プラン」として考えておきましょう。

天候や体力に合わせて、その日歩く距離やその日の宿泊ポイントをフレキシブルにずらせるよう、日数にも現金にも余裕を持って計画するのがベストです。

おわりに

のぶよの長年の夢であったシャティリ~オマロ間のトレッキングに関して、実際に歩ききった体験をこれでもか!とばかりの詳しさでシェアしてきました。

正直、日本人でトレッキングを好む旅行者はかなり少ないような気がしますし、複数日&キャンプ泊必須となるとさらに需要は絞られてくるかもしれません。

しかし…言わせてください。

本っっっ当に、苦労して歩いた甲斐がありました。

ジョージアで色々な場所へ行き、さまざまなトレッキングコースに挑戦してきましたが、おそらくこのコースは3本の指に入るほどに感動的なもの。

コーカサス山脈の厳しくも美しい大自然の素晴らしさや、宿泊したゲストハウスでの温かなおもてなし、伝統文化が色濃く残る小さな村の散策…などなど、不便さやしんどさなんて軽く凌駕するほどの体験が目白押しでした。

誰にでも歩けるような簡単な道のりではありませんし、体力面も日程面も金銭面も普通のジョージア旅行とは比べ物にならないほど余裕が必要である点は言わずもがな。

しかし、この長い道のりを歩き遂げた人だけが今ののぶよの気持ちをちゃんと理解してくれるはずです。

さあ、勇気を出してコーカサスの最奥部へ。

この記事が挑戦に迷っている人の背中を押すものとなれば、何よりも嬉しいです!

コメント