こんにちは!ようやく2025年夏のジョージア旅を開始した、世界半周中ののぶよ(@nobuyo5696)です。

(世界半周についてはこちらの記事へどうぞ。)

2025年のジョージア旅、どこから攻めようか…などと考えているうちに、季節はすでに夏に。

やっぱりのぶよの中では「ジョージア=山岳地域」なので、まだ訪れたことがない山岳部での旅を色々と計画していました。

そんなわけで、今年の山岳部旅のスタートを飾るのが、ジョージア西部・グリア地方に位置するバフマロ(Bakhmaro/ბახმარო)。

ジョージアの国土の南側に連なる小コーカサス山脈の西端、標高2000m地点に広がる小さな村です。

バフマロの名を知らぬ者は、おそらくジョージアには存在しないでしょう。

同名のミネラルウォーターの存在や、歴史ある山岳避暑地としてのブランドイメージはもちろんのこと。

バフマロは「外国人向けではないジョージア人のための山岳リゾート」といった雰囲気が色濃く、ジョージア各地域の人々が憧れる町なのです(東京の人にとっての軽井沢とかが近い感じかも)。

のぶよの中でも「バフマロ=山岳リゾート」のイメージが強くあったため、「お洒落なリゾートホテルやグランピング施設なんかがずら~り並んでて馬鹿騒ぎする都会の避暑客で溢れかえってるんだろうな…あ~やだやだキラキラ山国。虫唾。」なんて思っていました。

…が。

実際にバフマロを訪れてみてびっくり。

リゾートホテルの類はほぼ存在せず、小コーカサスの美しい緑を背景に可愛らしい木造の民家が点在する「超素朴なコーカサスの避暑地」といった風情であったためです。

バフマロの感動ポイントは、高地ならではの大自然や美しい木造民家だけではありません。

避暑地としてジョージア各地域からの滞在客を受け入れてきた歴史のおかげなのか、バフマロのローカルの人々は外国人に対してもとてもオープンで、ものすごく温かな人が多かったのです。

正直、もっと観光!観光!といった雰囲気だと思っていたので、この昔ながらのジョージア山岳部らしいバフマロの素朴さにはびっくり。

まさかこんなところに、ジョージア伝統のホスピタリティー文化が色濃く残っているとは、訪問前は想像すらしていませんでした。

というわけで、あまりの素敵な思い出の数々に前置きが長くなったところで…今回の記事はバフマロの観光に必要な情報をまとめたもの。

「バフマロ観光でしたい10のこと」と題して、見どころやグルメ、バフマロならではの体験などを紹介していきます。

もちろん、アクセス情報やプランニングに役立つアドバイスも盛りだくさん。

これさえ読めば個人でも問題なくバフマロ旅行を楽しめる!といった内容となっています!

・バフマロを知るための4つのキーワード

①三週間滞在すれば無敵に?:ヒーリングエアー

②美しい自然現象発生率の高さ:雲の上の村

③木造建築と不思議なライフスタイル:ヤルヤ

④村が熱狂する馬レース:ドギ

・バフマロ観光でしたい10のこと

→バフマロ観光マップ

①絶景ポイントをさがす

②美しい木造建築を観察

③バフマロの馬文化を体験

④バフマロ名物?の肉だらけオジャフリを食す

⑤バフマロのバザールを散策

⑥サンセット・マウンテンで極上の夕日を眺める

⑦伝統の木造コテージに宿泊

⑧絶景カフェ”Pioneers”でのんびり

⑨人情に触れる

⑩バフマロ~ゴミスムタの雲海トレッキング

・バフマロ観光の注意点&アドバイス

→観光ベストシーズン

→観光に必要な日数

→観光時のインフラ

→野生動物

→持ち物

・バフマロへのアクセス

①各都市からタクシー

②各都市からマルシュルートカ

→オズルゲティから

→バトゥミから

→トビリシから

③ゴミスムタからトレッキング

ジョージアの有名山岳観光地と比べると、インフラ面などでどうしても不便さがあるバフマロ。

どちらかと言うと「もうジョージアでは色々と訪問済み」という旅行者向けの場所ではありますが、不便さを凌駕するような感動の風景や心温まる出会いが待っていることを保証します!

バフマロを知るための4つのキーワード

日本人にとって、バフマロの知名度など皆無に等しいもの。

「ジョージアには他にも山岳地域がたくさんあるのに、いったいバフマロの何が特別なの…?」と疑問に思う人もいるかもしれません。

まずは、バフマロがどういった場所なのか、どうしてわざわざ訪れるべきなのか…など、基本的なことを知っていきましょう。

バフマロ訪問時に絶対に押さえておきたいポイントを4つに分けて、バフマロの基本情報を解説していきます。

バフマロを知るキーワード①:ヒーリングエアー

バフマロが位置しているのは、ジョージア西部・グリア地方の南東部に連なる小コーカサス山脈の最奥部にあたるエリア。

グリア地方はジョージアの中で最も面積が小さい地域ですが、西には黒海が、そして東には2000m~3000m級の山々があり、バラエティーに富んだ風景が魅力的なエリアです。

この「黒海から距離的にかなり近いのに、標高は2000m以上もある」というユニークな立地が、バフマロを語る上で欠かせないポイント。

黒海から吹き付ける暖かく湿った風がバフマロの険しい山でブロックされて山の空気と混じり合うことで、人間の呼吸器に最適な湿度と酸素の量を含んだ空気が形成されるのです。

バフマロの「ヒーリング・エアー」は19世紀末のロシア帝国時代に注目され、喘息や呼吸器疾患を抱える人にとっての保養地として整備が進められるように。

これがバフマロの山岳保養地としての歴史のはじまりでした。

地元では「3週間バフマロに滞在すればあらゆる体の不調や病が治る」とも言われており、なんと医学的な研究による裏付けもされているのだとか。

現在でも、夏場の休暇を利用して療養目的で訪れる人の姿も見られます。

バフマロを知るキーワード②:雲の上の村

バフマロの特殊な地理的条件が生み出すのは、ヒーリング効果がある空気だけではありません。

湿度を含んだ黒海からの風は湿った雲を東へと運び、それがバフマロ周辺の山々にぶつかって濃い雲が停滞するのです。

こうして出来上がるのが、バフマロ名物の雲海。

雲海の発生率のあまりの高さに、いつしか人々はバフマロを「雲の上の村」と呼ぶようになりました。

バフマロの村自体は、小高い山に囲まれた盆地のような場所に広がっているため、村の中心部からは雲海は見えません。

しかし、村の北側(=黒海側)に聳えるサンセット・マウンテンと呼ばれる山からは、まさに雲の上の村を五感で感じられる素晴らしい雲海の風景がかなりの高確率で見られるのです。

黒海側=北西方向なので、サンセット・マウンテンからは雲海に夕日が沈む景色が見られるのも素敵。

バフマロ観光のハイライトとして、夏場は多くの人々が夕日鑑賞に訪れます。

バフマロを知るキーワード③:ヤルヤ

もう一つ。バフマロを語る上で欠かせないのが、村全域に広がる木造の家屋やコテージ。

木造ならではの温かな雰囲気と、三角形の屋根が醸し出す可愛らしい雰囲気は、バフマロを象徴する風景となっています。

標高2000mほどのバフマロは、冬場はかなりの寒さ&降雪量となる村。

そんな場所で断熱性の低い木造建築が好まれる理由は、石よりも木の方が入手しやすいという立地もあるでしょうが、この場所で暮らす人々のライフスタイルにも関連しています。

実はバフマロの人々の大多数は、年間を通してこの村に住んでいるわけではありません。

夏場の数か月間だけをこの木造家屋で過ごし、それ以外の寒い時期は麓の別宅に住んでいるのです。

どの家屋やコテージもかなり簡素な造りに見えるのはそのため。

冬は多くの人がここには住まないため、防寒ではなく夏場の風通しの良さが重要視されているというわけです。

この一風変わった建築とライフスタイルは、ここグリア地方とお隣のアジャラ地方に顕著なもの。

夏場を家族で過ごすための木造の別宅は「ヤルヤ」と呼ばれ、毎年夏になると多くの人が山へ戻って来ては伝統的な生活を営むのです。

バフマロを知るキーワード④:ドギ

ジョージア人にとってのバフマロのイメージは、空気が良い療養地であり、雲海の名所だったり、木造コテージが並ぶ避暑地だったり…と色々ありますが、中でも最も有名なのが「ドギ」(Doghi/დოღი)と呼ばれる一年に一回のお祭りです。

ドギを簡単に説明するなら、馬を使った競馬レースのこと。

曜日や天候にかかわらず毎年8月19日に固定で開催され、バフマロの住民や避暑客はもちろん、麓に暮らす人々も多く集まるイベントです。

バフマロのみならず、グリア地方は伝統的に乗馬文化が強く根付いている地域。

普段は移動手段としても活躍する馬たちを競わせて、夏の終わりを彩ろうとするドギは、数百年の歴史を誇るお祭りなのです。

ドギが開催される8月19日を狙ってバフマロを訪れるのももちろんおすすめですが、想像どおり多くの人で大混雑するのがネック(バフマロまでの道も大渋滞となるそう)。

ドギ以外の時期でもバフマロではそこら中で馬の姿が見られるので、この山深い地の馬文化が肌で感じられるはずです。

バフマロ観光でしたい10のこと

ここまで「バフマロとは何たるや…!」をまあまあな熱量で語ってきましたが、本題はここから。

「バフマロ観光でしたい10のこと」と題して、バフマロ観光で訪れたい見どころや、ここでしかできない体験を一挙解説していきます。

バフマロ観光マップ

緑:サンセット・マウンテン徒歩ルート

赤:飲食店

紫:安ゲストハウス

茶色:商店

黄色:バスステーション広場

①絶景ポイントをさがす

バフマロに到着してまず目に入るのは、バフマロの美しい風景。

小高い丘に囲まれた盆地のような地形に青く澄んだ川が流れ、伝統の木造住宅が散らばるように点在している風景は、思わず声が出てしまうほどに美しいものです。

バフマロはもはや「村全体が絶景スポット」と言っても過言ではないほどの村。

村で最も低い場所に位置する川の周辺から少し周囲の山を登れば、さまざまな角度からのパノラマを眺めることができるのです。

▲どこからの眺めも美しいバフマロですが、のぶよ的に最も良い感じに思ったのが、村の北側の斜面からの風景【マップ 青①】。

バスステーション広場から東に200mほど緩やかな坂を登ったあたりがおすすめです。

バフマロの美しい風景は、時期や時間帯によって見え方が大きく変わるのもポイント。

村中を歩き回って、自分のお気に入りの風景を探しましょう!

②美しい木造建築を観察

小コーカサスの鮮やかな緑の丘陵地帯にひらけたバフマロの建物の多くは、伝統的な木造建築をベースに造られています。

すでに解説した通り、これら木造の建物の多くは「ヤルヤ」と呼ばれるサマーハウス。

7月中旬~8月中旬にかけて、各ヤルヤを所有するジョージア人家族がバフマロに戻って来て、伝統的なスタイルで山の暮らしを楽しむのです。

バフマロに点在するヤルヤは、ここグリア地方山間部の伝統的な様式のものと、モダンなエッセンスが感じられるものが混在している状況。

伝統的なものは外壁に至るまで剥き出しの木造ですが、カラフルに色が塗られたヤルヤも多く見られ、それらがファンタジーな雰囲気を演出しています。

このときは7月前半で、ほとんどのヤルヤには所有者がまだ戻ってきていない状態。

どの建物からも人の気配は感じられず、村全体が深い静寂に包まれています。

こうした木造のヤルヤはグリア地方山間部と南隣のアジャラ地方の山間部でも見られますが、それぞれ造りが大きく異なる点も興味深いところ。

バフマロのヤルヤはいずれも屋根が傾斜のある三角形となっており、冬の降雪時にも崩れないように工夫されているのが分かります。

また、湿度の高いアジャラ地方山間部のヤルヤでは、一階が家畜用スペースで二階部分のみが居住&生活スペースとなるもの。

いっぽうで湿度が高くないバフマロのヤルヤは一階が炊事&居間スペースで二階が寝室となっており、空間がフル活用されている点も独特です。

バフマロで木造なのはヤルヤだけではありません。

村の北側、バスステーション広場に面して建つバフマロ教会【マップ 青②】も、総木造で作られているのです。▼

バフマロ教会は村で唯一の現役の祈りの場として機能していますが、その歴史はかなり浅く、1997年の完成。

バフマロでは古くから、周辺の森林で採れる木々を加工した木工細工が名産とされてきたのですが、バフマロ教会もその職人技が最大限に活かされた美しい造りとなっています。

教会の内部に一歩足を踏み入れると、外観と同様に一面の木の空間が広がります。

壁には所狭しとイコン画が飾られ、礼拝に訪れた人が灯した蝋燭がぼんやりと木の壁を照らす幻想的な雰囲気にうっとり(でも、火事とか大丈夫なのだろうか…)。

バフマロ教会は現役の聖地であるため、内部入場時には宗教施設入場時のドレスコードが必須である点にご注意を。

③バフマロの馬文化を体験

すでに毎年8月19日に開催される馬レース「ドギ」については触れましたが、このお祭りの日以外でもバフマロには馬!馬!馬!と馬だらけ。

もちろんすべて野生の馬ではなく、家畜として飼育されているものです。

そんなバフマロでなぜか馬を連れたおじさんたちの溜まり場となっているスポットが、村のちょうど真ん中にあたる川沿いの公園付近。【マップ 青③】

数人のおじさんたちが自慢の馬を連れて来てはただひたすらに暇を持て余していると言う、ジョージア地方部ならではののんびりした光景が見られます。

おじさんたちが連れている馬は、自分自身の移動手段であると同時に、避暑客に乗馬体験をさせてお小遣いを稼ぐための仕事道具という一面も。

初心者でも喜んで乗せてくれますし、料金も安い(時間にもよるけど5GEL=¥250~)ので、バフマロの乗馬文化を肌で感じたい人は挑戦してみるのも良いでしょう。

④バフマロ名物?の肉だらけオジャフリを食す

バフマロ村内の飲食店の選択肢にはかなり限りがあり、現状で営業しているのは3軒のみ。

その中でも最もローカル感が強く、最も価格が安い食堂のような店が、バスステーション広場に面した場所で営業しています。【マップ 赤】

ジョージアを代表する山岳避暑地とは思えないような、果てしない場末感漂うこの店。

店名すら定かではないものの、おばさん二人組が愛想よく迎えてくれます。

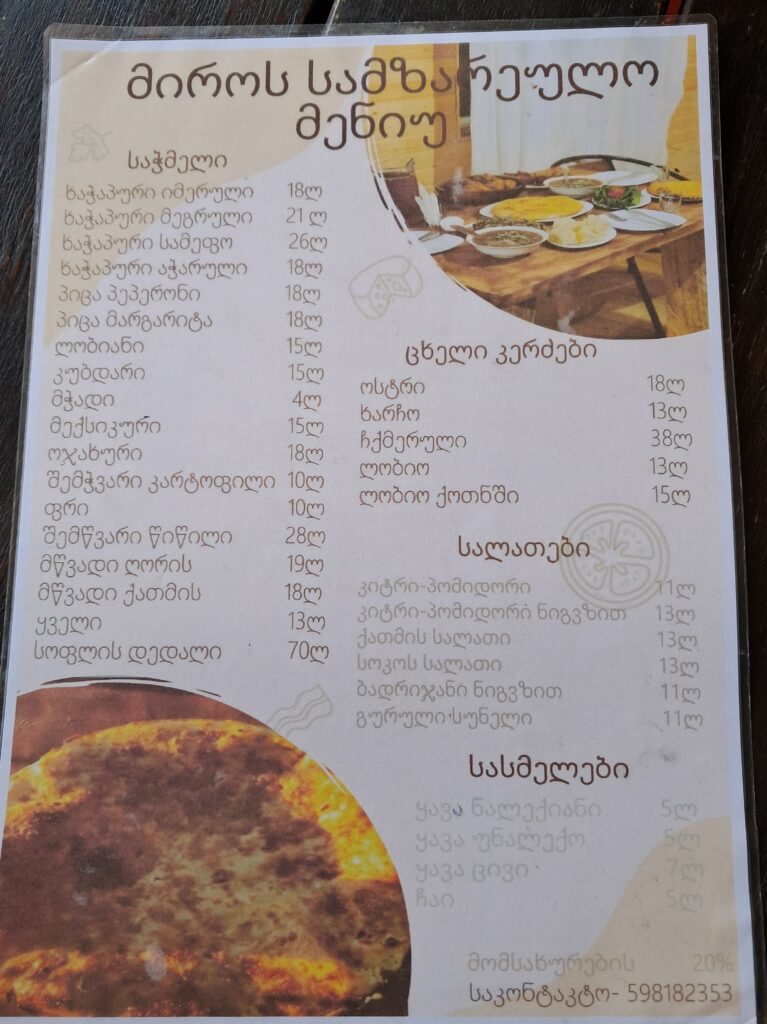

メニューは豊富というわけではないものの、基本的なものは揃っている感じ。

価格帯はジョージアの一般的な価格よりやや高めではあるものの、バフマロという特殊な土地柄を考えればまあ良心的だと思います。▼

この謎の食堂で絶対に食べてほしいのが、オジャフリ。

たっぷりのニンニクやスパイスで味付けした豚肉とフライドポテトを合わせた料理です。

一般的に、オジャフリの豚肉とじゃがいもの比率は3:7くらいが普通。

しかしこの店では、豚肉9:じゃがいも1といった常識外れな比率で、とにかく肉がごろっごろなのです。

驚くべきは肉の量だけでなく、その美味しさにも。

豚肉はもうとにかくジューシーで信じられないほどに柔らかく、ややピリ辛なスパイス加減と塩辛すぎない絶妙な味付けで、ボリュームのわりにサクッと食べられてしまいます。

のぶよはジョージア各地でオジャフリを食してきましたが、ここまで肉がごろっごろ&たっぷりのオジャフリは初めて。

勝手にバフマロの名物に認定したので、訪問時はぜひ一度挑戦を!

⑤バフマロのバザールを散策

バフマロの村人&避暑客にとって、この山里での生活を支える場所となっているのが、バフマロ中心部のバザール。【マップ 青④】

バザール=市場のことですが、バフマロのバザールは数軒の商店が立ち並ぶだけの小さなもの。

どの店も伝統的な木造の建物の中で営業しており、バフマロらしさが感じられます。

バザール敷地内の商店の品揃えは、この山深い立地を考えると結構充実しているのが驚き。

バフマロの避暑客は数週間単位でこの村に滞在するのが定番であるため、長期滞在に必要な物資をいろいろと揃えているのかもしれません。

バザールには一軒の商店兼ベーカリーがあり、そちらでは割安な価格で焼きたてのハチャプリやロビアニが購入できる点も旅行者にとって嬉しい点。

野菜や果物など生鮮食品も充実していますが、こちらは全て下界から運ばれてきたものであるため価格は割高です。

バフマロのバザールの商店では、手作りの木工細工が多く売られているのもポイント。

おたまやまな板などの調理器具からちょっとしたインテリアまで…バフマロ伝統の木のアートをお土産にしていくのも良いでしょう。

⑥サンセット・マウンテンで極上の夕日を眺める

バフマロ村内の散策を終えたら、いよいよ観光ハイライトとなる風景を眺めるとき。

村の北側に聳えるサンセット・マウンテンへと足をのばしましょう。【マップ 青⑤】

どうして「サンセット・マウンテン」と呼ばれるのか…それはもちろん、この場所からはバフマロが誇る美しい夕日が見られるため。

下界からバフマロへとやって来たジョージア人旅行客にとって、サンセット・マウンテンで夕日を眺めながらムツヴァディ(炭火BBQ)をみんなで楽しむことが、憧れの夏のアクティビティーなのだそうです。

バフマロの中心部からサンセット・マウンテンまでは、1.8km/徒歩45分ほどの道のり。

距離のわりに移動に時間がかかるのは、高低差が240mほどあり、かなりの上り坂を歩かなければならないためです。

サンセット・マウンテンまでの徒歩ルート【マップ 緑線】は、想像していた以上の急坂が延々と続くもの。

未舗装道路を歩いていくだけの簡単な道のりでスニーカーでも問題なく歩けるレベルではありますが、かなり体力を使うので時間には余裕を持って挑戦しましょう。

バフマロ中心部からゆっくり歩いて40分ほどで、山の頂上らしきポイントに到着します。

この場所こそがサンセット・マウンテン。

まだ日没までは1時間ほどありますが、すでに夕日待ちの人の姿がちらほら見られ、西日に照らされた幻想的な風景が広がっています。

日没の時間が近づいてくるにつれ、サンセット・マウンテンには徐々に人が集まって来て、音楽をかけたりBBQの準備をしたりとちょっとしたお祭りムードに。

この場所に集まる人々の気持ちが一つになって、極上の夕日を待ち望んでいる…そんな一体感が感じられます。

そして、とうとう日没の時間に。

北西向きにひらけたサンセット・マウンテンからの眺望は、遥か下界に位置するグリア地方平野部を一望するもの。

黒海からの雲が山でブロックされることで形成された雲海が眼下にぶわあ~っと広がり、そこにオレンジ色の夕日が沈んでいく光景が見られます。

これが、バフマロ名物の雲海に沈む夕日。

まさに「雲の上の村」といった極上の風景に、心の底からの感動を覚えます。

バフマロ周辺の雲海発生率はかなり高いとされていますが、完全なる自然現象であるため、必ず見られるといったものでもありません。

もし雲海が見られない日であっても、標高2000mの地点から下界を一望する絶景が広がるので、わざわざ足をのばす価値は大いにあります。

⑦伝統の木造コテージに宿泊

バフマロならではの体験と言えば、伝統の木造家屋「ヤルヤ」や木造コテージに滞在すること。

村に建つ木造のコテージの多くは個人所有されているものですが、中には避暑客や旅行客向けに貸し出しされているものもあります。

バフマロの木造コテージは一棟貸し&長期滞在が基本となるので、個人の旅行者にとってはややハードルが高いもの。

しかしながら、中には1泊~でも宿泊できる場所もあり、一棟貸しではなく一部屋で宿泊させてくれるゲストハウス的な宿も存在します。

のぶよの場合は、肉だらけオジャフリを食した食堂のおばちゃんになぜか気に入られ、食堂の二階部分にあるゲストハウス的なスペースに宿泊することができました。【マップ 紫】

ゲストハウス部分は総木造となっており、典型的なバフマロの木造コテージといった雰囲気。

ベッドや家具は最低限ではあるものの、数泊の滞在であれば全く問題ありません。

木の温もりが感じられる空間と、大きな窓の外に広がるバフマロの美しい風景…

小コーカサスの山の中での避暑生活をのんびりと楽しんでいるような感覚になり、なかなかに良い感じです。

トイレやシャワーなどの水回りは最低限&Wi-Fiはなくおばちゃんのスマホ回線をシェアしてもらうしかない…と不便さはあるものの、山の中という立地を考えれば文句はありません。

のぶよの場合、シーズン前であったこととおばちゃんに気に入られたおかげでなぜか無料で泊まらせてもらえたのですが、通常は1泊1部屋で50GEL(=¥2500)とのこと。

宿探しが難しい&宿代相場が高いバフマロでは、これはかなり良心的な価格と言えます。

宿泊予約サイト等には掲載されておらず、現地で直接宿泊交渉をするしかないのがネックですが、リーズナブルにバフマロに滞在したい旅行者にはおすすめ。

一階部分の食堂で絶品オジャフリを食べて、伝統の木造空間でのんびりして…と、バフマロならではの滞在ができるはずです!

⑧絶景カフェ”Pioneers”でのんびり

「せっかくの山岳避暑地だから優雅なひとときを過ごしたい…!」という人にも、バフマロはちゃんと対応しています。

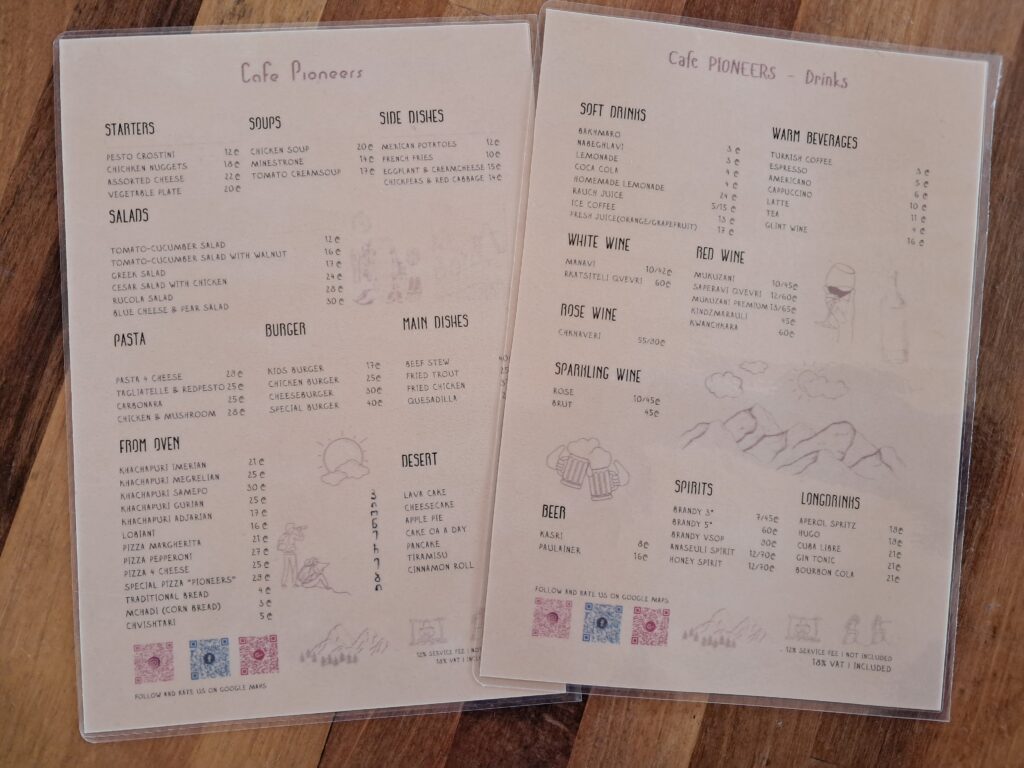

バフマロの中で最もお洒落で最もモダンなスタイルの滞在が楽しめるのが、村の中心部にあるPioneers【マップ 赤】というホテル兼レストラン。

地元の人はジョージア語風に「ピオネリ」と呼ぶこの施設は、2016年にドイツ人実業家の出資によってオープンしたもの。

それ以前は「バフマロ=コテージで数週間のんびり滞在するもの」という常識しかなかったこの場所に、「短期滞在でも優雅に山岳リゾートを満喫する」という概念をもたらしたもので、まさにバフマロにおけるパイオニア(=先駆者)と言えるかもしれません

Pioneersの宿泊部分は一般的なホテルの客室のようになっており、7月半ば~8月半ばのピークシーズンを除けば1泊1人朝食付き100GEL(=¥5000)~と意外にもリーズナブルな価格設定。

こちらは宿泊予約サイトにも掲載されているので、あらかじめ予約しての滞在も可能です。

また、Pioneersにはバフマロの絶景を望むレストラン&カフェが併設されているのもポイント。

価格帯はかなり強気ではあるものの、料理の質には定評があるのだそうです。▼

のぶよはPioneersで食事こそしていませんが、コーヒーや紅茶など飲み物1杯でも嫌な顔されずに対応してくれました。

飲み物だけであれば3GEL(=¥150)~とかなりリーズナブルですし、PioneersにはWi-Fiがあるため、スマホのデータ回線が届かないバフマロではかなり重宝する場所です。まるで文明社会とをつなぐ最後の砦…(大袈裟)

バフマロ村の中心部を一望する立地にあるPioneersからの眺めは、とにかく極上のひとこと。

施設の造り自体もスタイリッシュで、「山岳避暑地らしい優雅なランチ/ティータイム」が楽しめます。

⑨人の温かさに触れる

バフマロは、ただのんびりと過ごすだけでも魅力を存分に感じられる村。

自然風景の美しさはとにかく格別ですし、伝統が感じられる木造家屋を眺めたり、村を闊歩する馬たちに癒されたり…と、普通に滞在しているだけでも山岳部ならではの良さがひしひしと感じられます。

しかし、バフマロの真髄は目に見えるものだけではありません。

この山深い地で生活するローカルの人々の温かなホスピタリティーも、バフマロでの滞在を特別なものとしてくれる要素です。

毎年夏場にはジョージア各地からの避暑客を受け入れてきたバフマロ。

他所からの人間が多い=オープンな気質になるということなのか、バフマロで生活する人々はとにかく温かく接してくれる人が多く、驚くほどの優しさで旅行者を迎えてくれるのです。

のぶよの場合は、村でキャンプした翌朝にテントを張っていたポイント近くに住むおじさんの小屋に招かれて朝食をごちそうになったり、歩いていたらおじさんに呼ばれてしこたま飲まされたり、なぜか無料でコテージに泊まらせてもらったり…と、行く先々でなぜか良くしてもらえることばかり。

いずれも対価を求められたりするわけではなく、単に「せっかくこんな山奥まで来たんだから」といったジョージアならではの懐の広さのようなものが感じられる体験でした。

先述の通り、バフマロには年間を通して住んでいる人は少数派で、多くは夏場だけ滞在する人や避暑客。

なので「この土地ならではのローカル文化」というものが旅行者には感じられにくいのですが、年間を通してバフマロに居住する人の生活にお邪魔する機会があれば、山岳地域ならではの文化が五感で体験できるはずです。

のぶよの場合は、バフマロに一年中住んでいるというおじさんに運良く出会い、村での生活や山岳地域独自の文化に関して色々と知ることができました(訳わからんほどに飲まされたけれども)。

こうして見知らぬ旅行者を招いてあれやこれやと飲み食いさせたりするのは、近年急激に旅行者が増えたジョージアではもう消えつつある習慣。

それがこんな小コーカサスの山奥にある山村で色濃く残っている点に、そこはかとない感動を覚えます。

こうしたローカルの人との心温まる出会いというものは、体験しようと思って体験できるわけではないもの。

全ては巡り合わせや引き寄せとなるでしょうが、この小さな村にのんびりと滞在している人にはきっと素敵な出会いがあるのではないかと思います。

⑩バフマロ~ゴミスムタの雲海トレッキング

さてさて。バフマロの魅力を色々と解説してきましたが、のぶよが最大限におすすめしたいのがこちら。

バフマロから、さらに西に位置するもう一つの山岳避暑地・ゴミスムタまでの30kmほどの道のりを自分の足で歩くトレッキングです。

距離的に1日で歩ききるのは不可能であるため、最低2日間は必要となるこのトレック。

途中には宿泊施設等はいっさい存在しないため、テントなど野営の用意が必要である点が最大のネックではありますが、本っっっ当におすすめです。

観光地化がいっさい進んでいない小コーカサスの大自然と、山の伝統を色濃く残す集落。山の暮らしを守り抜く人々の温かさに、トレック中ずっと眼下に広がる雲海…

一生忘れることのできない素敵な思い出となるはずです。

そして、バフマロから2日間歩いた先で到着するのがゴミスムタという村。

バフマロに比べるとさらに規模が小さく、さらに素朴な雰囲気に包まれた山村は、現実とは思えないような美しい風景の宝庫なのです。▼

複数日に及ぶトレッキングというわけで万人向きではありませんが、時間と体力と天候が許すならぜひとも挑戦してほしいバフマロ~ゴミスムタの雲海トレック。

実際にこのコースを歩いた人の情報はネット上にはほぼありませんが、そこは弊ブログの腕の見せどころ。

トレック情報の詳細は別記事にてどどんと解説しています!

バフマロ観光の注意点・アドバイス

バフマロに関する情報はネット上ではほとんど存在せず、さらに実際に訪れた人の話は激レア。

一般的な観光地をイメージして訪れると、現地で困ってしまうことになるかもしれません。

ここでは、バフマロ旅行のプランニングの際に役立つ情報あれこれや、気になるインフラ面のあれこれを解説していきます。

不便ではあるもののちゃんと準備していけば問題ないので、しっかりと計画をしましょう。

バフマロ観光のベストシーズン

まず知っておかなければならないのが、バフマロを観光できる期間は想像以上に短いという点。

村に人が戻ってくるのは6月に入ってからで、多くの人は10月頭には山を下りてしまうため、11月~5月にかけてはほとんど人がいない=観光できない時期となります(というか、雪が降ると道が閉鎖されるのでアクセスすらできない)。

観光可能な6月~10月頭の中で、下界とをつなぐ交通手段の運行があるので6月半ば~9月末まで。

この時期をはずすと、往復の交通手段がタクシーチャーターのみとなってしまうので要注意です。

一般的なバフマロのベストシーズンは、7月中旬~8月中旬にかけての1ヶ月間。

7月の3週目になると各都市から避暑客が続々と集まりはじめて村は連日賑やかな雰囲気となり、8月19日に開催される馬レース・ドギを境に避暑客は去っていきます。

のぶよ的にバフマロの真のベストシーズンだと思うのが、この避暑客が集まる時期の前後=7月前半と9月。

避暑客がほとんどいないひっそりとした山村の雰囲気を存分に楽しめますし、気候も夏らしい爽やかなものであるためです。

9月になると夜間はかなり冷え込むものの、紅葉目的ならおすすめ。

バフマロの紅葉の見頃は例年9月後半だそうです。

バフマロ観光に必要な日数

バフマロの村自体はかなり小さく、見どころには限りがあるため、下界から日帰りでやって来てサクッと散策することも不可能ではありません。

バフマロの最寄りとなるオズルゲティからであれば、移動時間は片道2時間ほど。

タクシーチャーターするなら余裕で日帰りできますし、往復マルシュルートカ利用であっても現地滞在時間を3時間ほど確保できるので、個人で日帰り観光するのも可能です。

しかしながら、避暑地としての性格が強いバフマロは、日帰りで見どころを順番に周るスタイルの旅行には不向き。

日帰りだと観光ハイライトとなるサンセット・マウンテンへのアクセスは不可能ですし、単に「ヒーリングエアーを吸いに来ただけ」となってしまうでしょう。

というわけで、せっかくこんな山奥まで足をのばすなら、ぜひとも宿泊するプランがおすすめ。

日帰りするか宿泊するかで、大きく印象が変わるのもバフマロの特徴だと思います。

バフマロの観光インフラ

すでに何度か触れている通り、旅行者にとってバフマロの観光インフラは結構不便。

Booking.com等宿泊予約サイトを見ても掲載されている宿はかなり少ないですし、商店や飲食店の数にも限りがあります。

バフマロの各種インフラを簡単にまとめると、以下の通り。

・電気:基本的に通っているが、停電がかなりの頻度である

・ガス:不通。ガスボンベが使用されている

・水道:問題なし&飲用可

・ネット:会社によるがスマホ回線は使えない場合も

・買い物:商店が数軒あるが物資には限りがある

・飲食店:村に3軒のみ

・宿泊:ホテル(Pioneers)一軒。ゲストハウス系は少なくコテージ一棟貸切がメイン

・ATM:Pioneersの敷地内に1台

・カード払い:意外と対応しているところが多い

旅行者にとって最も不便なのが、バフマロではネットに接続できない場合があること。

使っている会社にもよるのですが、最大手のMagti以外の電話会社だといっさい電波が入りません。

また、バフマロでは意外とカード払いが可能なお店も多いのですが、頻発する停電の際にはカードは使用できません。

ATMも一台ありますが、中に現金がない場合があったりそもそも停電時には使えないので、ある程度の現金(大きいお札ではなく細かいお札)は必ず持参するようにしましょう。

野生動物

バフマロなどの山岳地域を旅する際に気になるのが、野生動物との遭遇リスク。

バフマロ周辺の山には熊やコーカサスオオカミなど危険な動物が棲息していますが、バフマロの村内であれば遭遇するリスクは限りなくゼロに近いです。

集落からやや離れたサンセット・マウンテンがちょっと怖くはあるものの、こちらも熊が出没するという話は過去にないそう。

日本の状況とは異なり、ジョージアでは熊が人里に下りてくることはまずないので、バフマロ村内に居る限りはあまり怯えすぎなくても大丈夫です。

バフマロでは全域で自由にキャンプをすることができますが、できる限り人の気配がある場所の近くに留まるのが鉄則。

村の中心を流れる川付近もキャンプに良いですが、増水など予期せぬ事態のリスクがある点には要注意です。

バフマロ観光の持ち物

バフマロでは物資に限りがあるとすでに書きましたが、数日間の滞在で必要なものであればまず困ることはありません。

煙草やビールも(少し割高ながら)普通に売られていますし、スナック菓子や食材も商店に行けば手に入ります。

こうした山岳地域の買い物に関して気になるのは価格ですが、意外にも割高感はそこまでなかった印象。

生鮮食品を除けばジョージアの一般的な物価の1割~2割増しといったくらいなので、みっちみちに節約したい人以外は気にならない程度だと思います。(というか、そんなにまでして節約したい人はバフマロなんて来ない方が良い)

なので、下界から食料などをすべて持参する必要はなし。

どう考えても山で手に入らないもの以外は、現地調達できると考えてOKです。

意外と盲点となるのが、サングラスや帽子などの日差し対策。

高地に位置するバフマロの紫外線はものすごく強く、平地で過ごす以上に肌や目にダメージを与えます。

また、昼間は結構暑くなる真夏であっても夜はかなり冷え込むので、パーカーやスウェットなど調整できる服装は必ず準備しましょう。

バフマロへのアクセス・行き方

ものすごい山道を抜けた先にあるバフマロは、まさに「どん詰まり」のような場所にある村。

ジョージア各都市からはかなり距離があり、アクセスは便利とは言えません。

しかしながら、夏季は多くの人が訪れる山岳リゾートとしての顔もあるため、意外と個人でのアクセスも可能であるのは嬉しい点。

夏季限定ではあるものの各都市からのマルシュルートカも運行しており、リーズナブルに移動することも可能です。

ここでは、ジョージア各都市~バフマロ間の移動情報を解説していきます!

①タクシーチャーター

大きな荷物がある場合や、快適にサクッと移動したい場合、各都市からバフマロまでタクシーをチャーターして移動するのが◎

バフマロ側には客待ちのタクシーは基本的に存在しないため、往復でチャーターするのが基本となります。

各都市~バフマロ間のタクシーチャーター料金の相場は以下の通り。▼

・オズルゲティ発着:所要片道2時間/250GEL(=¥12500)~

・バトゥミ発着:所要片道3時間/300GEL(=¥15000)~

・クタイシ発着:所要3時間/300GEL(=¥15000)~

・トビリシ発着:所要7時間/600GEL(=¥30000)~

タクシーでバフマロへアクセスする場合、基本的に日帰りの往復チャーターとなる点に要注意。

バフマロに宿泊したい場合はドライバーとの交渉の上、ドライバー分の宿泊代も加算されるため、かなり割高となるかもしれません。

②マルシュルートカ(夏季限定)

小コーカサス山脈の最奥部に位置するバフマロですが、そこはやっぱりジョージア人に人気の山岳リゾート。

麓の各都市からマルシュルートカ(乗り合いのミニバス)が運行しており、安く移動したい旅行者にもぴったりです。

どの町からのマルシュルートカも、バフマロ側の発着ポイントは村北部のバスステーション広場【マップ 黄色】。

場合によっては、村の中心部に住む乗客を自宅まで送るためにさらにもう少し先の中心部まで走ることもあります。

バフマロへのマルシュルートカ移動で最も便利なのはオズルゲティですが、少し離れたバトゥミから直接移動することも可能。

いずれの便も夏季限定&スケジュールは毎年変更となる可能性があるので、事前の現地確認はお忘れなく。

オズルゲティ~バフマロ間のマルシュルートカ

個人でバフマロへアクセスする場合、最も便利なのが同じグリア地方の中心的な町であるオズルゲティを基点とすること。

オズルゲティ中心街東側にある近郊バスステーションから、夏季限定で1日1本のマルシュルートカがバフマロまでを結んでいます。▼

オズルゲティ~バフマロ間のマルシュは、基本的に座席の予約等は必要ありません。

当日出発時刻の少し前までにバスステーションで待機していれば問題なく乗車が可能です。

しかし、ピークシーズンにあたる7月半ば~8月半ばにかけての利用は、念のため前日までに運転手に電話連絡して席を押さえてもらうのが良いでしょう(オズルゲティのバスステーションの窓口の優しいおばさんに電話してもらうのが良いかも)。

オズルゲティ~バフマロ間の道は完全に舗装されていてスイスイと進みますが、とにかくカーブが多くものすごい山道なので車酔いしやすい人は要注意。

2時間ほどの道のりの途中で一回休憩がありますが、それ以外は基本的にノンストップで進みます。

マルシュルートカの後方には広々とした荷物スペースがあるため、この区間に関しては荷物の心配は不要。

混雑具合にもよりますが、スーツケースでも問題なく積めると思います。

バトゥミ~バフマロ間のマルシュルートカ

バトゥミ~バフマロ間には、夏季限定で直行のマルシュルートカが1日1往復しています。

バトゥミ側の発着ポイントは、中心街東側のオールド・バスステーション。

バスステーションの建物南側の一角からの出発です。▼

バトゥミ拠点の場合は、マルシュルートカのスケジュール的に日帰りは不可能。

バフマロに最低一泊はするプランとなります。

トビリシ~バフマロ間のマルシュルートカ

トビリシからバフマロへ直接移動したい場合、夏季限定の直行マルシュルートカを利用することができます。

トビリシ側の発着ポイントは地下鉄駅に直結したディドゥベ・バスステーション。▼

しかしながら、トビリシ~バフマロ間は移動時間がかなり長くなる&スケジュールが不定期というわけで、旅行者的には利用しにくいのがネック。

個人的にはトビリシ→オズルゲティ(orバトゥミ)と移動した翌日に、バフマロ行きのマルシュルートカを利用するのがベストだと思います。

③バフマロ~ゴミスムタ間トレッキング

アドベンチャー派におすすめなアクセス方法が、ゴミスムタからバフマロへ2日間かけて歩くトレッキング。

途中には宿泊施設はなくテントなど野営装備が必要となる&中級者以上向けのコースとなる点がネックですが、苦労に見合った感動の風景が待っています。

のぶよ的には、このトレッキングこそがバフマロ観光の真のハイライト。

時間と体力、天候が許すのであれば、ぜひとも挑戦してみては?

おわりに

日本語ではいっさい情報が存在しないバフマロの観光に関する情報を徹底解説してきました。

バフマロは、ジョージアではかなり知名度が高い場所でありながら、実際に行ったことがあるという人はごくわずか。

アクセスの不便さや観光インフラの未発達さのためか、カズベギやメスティアなどの超有名山岳観光地の影に隠れてしまっている感じはあります。

逆に言えば、有名スポットを制覇した人や、外国人観光客で溢れる町が好みでない人には、バフマロは心からおすすめ。

バフマロのように「ジョージア人のための山岳リゾート」といった素朴な雰囲気が現在でも強く残っている場所は、ジョージアにはもうあまり残っていないのが現状なのです。

この記事を通してバフマロの魅力がお伝えできたのであれば、こんな詳細に渡る情報を網羅した記事を出した甲斐もあるというもの(このクオリティーでニッチな情報を全部無料で出してるのぶよ、まじで菩薩では?)。

観光シーズンこそかなり短いですが、ぜひとも実際に訪問してみてほしいです!

コメント