こんにちは!ジョージア東部のコーカサス山岳地域を旅行中、世界半周中ののぶよ(@nobuyo5696)です。

(世界半周についてはこちらの記事へどうぞ。)

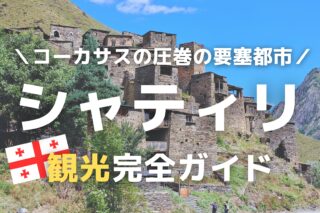

ジョージアの山岳エリアの中でも、観光地化の波がまだ到達していない数少ない地域であるヘヴスレティ地方を、じっくりと旅して周っている今日この頃。

ヘヴスレティ地方の滞在拠点となるシャティリの村を出て、さらに山奥へとやって来ました。

それが、ムツォ(Mutso/მუცო)。

この山深い峡谷地帯にぽつりとあるこの場所を、人はこう呼びます。

「天空の要塞村」と。▼

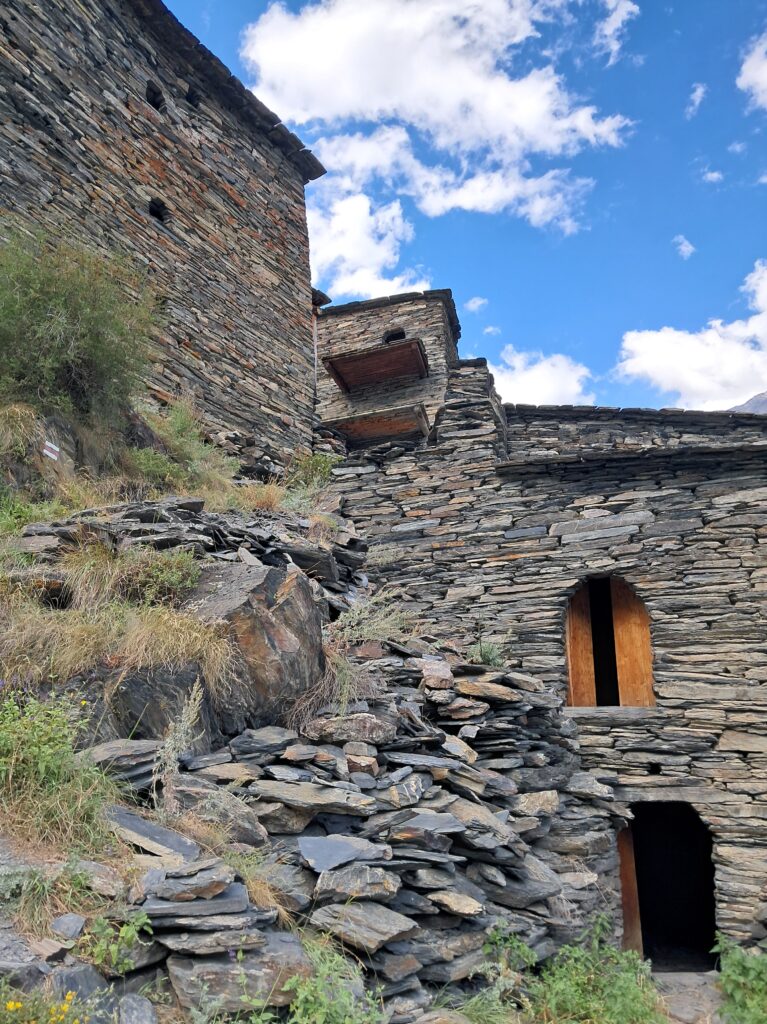

ムツォは、中世から長い間人々が居住していた要塞村の跡。

深い峡谷の底を蛇行しながら流れるアンダキツカリ川を一望する岩山の頂上に広がっており、まるでコーカサスの山々に浮かび上がているかのような、唯一無二のロケーションが特徴的です。

現在は住人が全て出て行ってしまったムツォの要塞村は、完全なる廃村の状態。

しかし敷地内には総石造りの民家や見張り用の石塔、ヘヴスレティ地方で受け継がれてきた精霊信仰の祠などが素晴らしい状態で残されており、このエリアの観光ハイライトの一つとして多くの旅行者が訪れます。

というわけで今回の記事は、ヘヴスレティ地方観光で多くの人が訪れるムツォの観光情報を解説するもの。

要塞村内の見どころやアクセス、村に唯一残った家族が営む最強民家カフェまで…この秘境感あふれる地を100%満喫するためのバイブルとなっています!

ムツォの基本情報

ムツォが位置するのは、このエリアで最大の村であるシャティリからさらに山奥へと12kmほど進んだ峡谷地帯。

地図を見てみると、もうロシア領チェチェン共和国との国境が目と鼻の先であり、最果て感が感じられると思います。▼

現在旅行者の間で使用される「ムツォ」という呼称はロシア語読みで、元々はジョージア語読みの「ミチュ」と呼ばれていたそう。

現在でもこの要塞村にルーツを持つ人々は、「ムツォ」ではなく、かたくなにジョージア語読みの「ミチュ」を使用します。

ムツォ一帯には古代より人が居住していたと推測されていますが、現在判明しているのは10世紀頃(1100年前)に、ある一団がこの場所を拠点としはじめたこと。

彼らは山を越えてやって来る異民族を果敢に追い払い、その褒美としてこの地の所有権を得たとされています。

その後、この一団の子孫がムツォに居住しはじめ、周辺の山で採れる黒っぽい石を用いた住居や見張り用の石塔を建設していき、現在にも残るムツォ要塞村が完成しました。

一見すると、「長い間人が住まずに放置されてきた歴史スポット」のように見えるムツォですが、実はこの場所が放置されたのは極めて最近のこと。

シャティリ城塞都市の歴史と同様に、ソ連時代の強制移住政策によって、代々この要塞村に居住していた住民は全て生まれ育ったこの場所を後にすることを強いられたのです。

シャティリの場合は、ソ連崩壊後にかつての住民の大半が村に戻り、インフラの整った新集落を形成して再び村としての機能が戻りました。

しかしムツォの場合、ソ連崩壊後にこの場所へ戻って来たのはたったの一家族だけ。

現状ではムツォ最後の住人であるこの家族も要塞村内ではなくその麓に住んでおり、要塞村を保存・修復する人手が足りないことから、ジョージア国内の危機遺産に指定されています。

シャティリの要塞都市とムツォの要塞村は、いずれも似たような背景で形成されたものですが、その立地や建築様式は大きく異なります。

川沿いの低い場所に位置するシャティリ城塞都市は「外敵が来た際に住民一丸となって守る」という概念。

いっぽうで、峡谷を一望する岩山の頂上に位置するムツォ要塞村の場合、「外敵の侵入を見張って先制攻撃する」という目的が強く表れています。

また、シャティリ城塞都市に比べると、ムツォには山岳地域ならではの伝統が色濃く感じられるスポットが多くある点も独特。

精霊信仰用の祠や、山岳信仰とキリスト教が混ざり合った礼拝堂など、山深いムツォならではの独特な伝統を肌で感じることができます。

ムツォ要塞都市を探検してみた

ムツォがどういう場所なのか理解したら、いよいよ実際に訪問するとき。

すでに触れた通り、ムツォ要塞村は切り立った岩山の頂上にあるため、自分の足で登ってのアクセスとなります。

要塞村の麓~最上部の塔までの徒歩ルートは、こんな感じ。▼

・距離:片道600m

・所要時間:往復1時間15分

・高低差:▲165m

・難易度:★★★☆☆

「なあんだ、片道600m?楽勝では…?」と思ったそこのあなた、甘いです。

たったの600mの距離で、165mというものすごい高低差を登ることとなるので、想像している以上の急な坂道がずっと続くのですから…

しかも要塞村までの坂には剥き出しの岩場を登る箇所も多くあり、雨などで濡れている場合はかなり危険をともないます。

実際、あまりの急坂にギブアップして麓のカフェに戻って同行者を暇そうに待っているジョージア人旅行者(総じてふくよか体形)の姿もちらほら見られました。

せっかくここまで来たのに要塞村まで行けないというのは、まさに本末転倒。

ムツォ要塞村は、角度的に麓からその全景を一望することができないため、登らないことには満喫できません。

そんなわけで、ムツォ要塞村を観光するならサンダルなどは絶対に不可。

最低でもスニーカー、できればトレッキングシューズを履いて挑みましょう。

また、要塞村内には水場がいっさいないため、飲料水を持参した状態で観光するようにしましょう。

ムツォのネクロポリス

要塞村までの急坂を登りはじめて最初に現れる建造物が、ムツォのネクロポリス。

黒い石を積み上げて作られた直方体の大きな箱のような建造物は、かつて死者を埋葬した墓地の跡です。

シャティリ近郊にも「アナトリのネクロポリス」と呼ばれる墓地群があり、あちらはかつてペスト(黒死病)に感染した人が自己隔離し、死を待っていた場所。

いっぽうのムツォのネクロポリスは、単に要塞村で亡くなった人々の遺骨を納めるための場所として使用されていたそうです。

ムツォのネクロポリス内部には大量の人骨がそのままに残されており、なんとも不気味ながらも神秘的な雰囲気。

かつてこの人里離れた地で生活した人々の「念」のようなものが感じられ、不思議なパワーが満ちているような気がします。

トルグヴァ塔ビューポイント

シャティリ方面からムツォへと向かう際、要塞村がある岩山の中腹あたりに一基の石塔が立っているのが見えるはず。

これはトルグヴァ塔(Torghva tower)と呼ばれ、ヘヴスレティ地方に伝わる民話の主人公の男性の名を冠したものです。

ムツォ要塞村まであと少し…という地点からは、このトルグヴァ塔が深い山々を背景にたたずむ絵画のような風景が見られるのでお見逃しなく。

このビューポイントには石造りの祠と墓地があり、人智を超えたパワーに場が満ちていることが感じられます。▼

この祠には入口はないものの、おそらくムツォの村人の信仰の地として利用されてきたもの。

祠付近からは、さらに少し上に聳えるムツォ要塞村の全景を一望することができます。

このビューポイントからの風景はとにかく素晴らしく、体力に自信がない人であってもここまではぜひとも頑張って登るべき。

ビューポイントから100mほどの場所には、観光ハイライトとなるムツォ要塞村のかつての集落跡が広がります。

ムツォ要塞村中心部

麓から急坂を登った先に広がるのが、ムツォ要塞村の中心部です。

壁から屋根まですべてが黒っぽく平たい石を重ねて造られており、周囲を見渡す限り石だらけ。

なんとも言えない重厚な雰囲気が感じられます。

ムツォ要塞村内の建築様式は独特で、1mmのズレもなく積み上げられた石の階段や、各建物に設置された窓の形など、この村を築いたかつての人々の技術の高さに驚くはず。

石造りの住宅は二層構造の低いものや、三層/四層構造のやや高いものまで、異なる造りのものが混在しています。

各建物がごっちゃごちゃに繋がり合っているシャティリの要塞都市に比べると、ムツォ要塞村はかなりすっきりしており、一つ一つの建物が隣り合わせになりながらも独立しているのが特徴的。

壁などに見られる石の積み上げ方も、シャティリ要塞都市に比べるとかなり上手に思います。

▲要塞村内の建物はほぼ全てが開放されており、自由に立ち入ることが可能。

内部は荒れ放題の建物がほとんどですが、中にはまだ状態が良く上層まで登れる建物もあるので、気の向くままに探検しましょう。

要塞村の中心部から少し登ると、集落を上から眺められるポイントに到達します。

ムツォのシンボルである石の見張り塔を中心に、各建物の石造りの屋根が連なる光景は圧巻のひとこと。

アンダキツカリ川が形成する峡谷の美しい風景も一望できます。

教会

要塞村中心部を抜けてさらに上へと登っていくと、何やら不思議な形をした総石造りの建造物がぽつりと立っています。

これは、かつてムツォの住人の信仰の場として利用されてきた教会。

ぎざぎざの屋根の形がとてもユニークですが、これはキリスト教伝来以前にこの地で信仰されてきた精霊信仰の祠に特徴的な造りです。

おそらく、元々は精霊信仰用の祠として建設されたものが、後に流入してきたキリスト教信仰と混じり合い、どこかのタイミングでキリスト教教会に取って代わられたものでしょう。

こうした精霊信仰の名残は、ヘヴスレティ地方をはじめとするコーカサス山岳地域では多く見られるもの。

しかしムツォの教会のように、元々は精霊信仰用の聖地だったものがそのままキリスト教の聖地になった場所というのは意外に珍しいような気がします。

現在は、聖地としての機能をほぼ失っているムツォの教会は、誰にも整備されることなく朽ち果てるのを待つ状態。

しかし、コーカサスの深い山々を背景にぽつりとたたずむ威厳は健在で、異教徒であっても計り知れないパワーが感じられます。

要塞最上部

ムツォ要塞村において最も高い場所に位置するのが、赤みを帯びた石で造られた見張り塔。

ここまで登ってくるのはなかなかに大変ですが、苦労して歩く価値は十分にあります。

この塔は、外敵の侵入を見張る目的に特化して建てられたもの。

現在は半壊した状態となっていますが、リノベーションプロジェクトが進められているようです。

塔付近からは、かつて城塞として機能していたであろう建造物の名残と、周辺の峡谷を一望する絶景が。

周囲には人っ子ひとりおらず、かすかに聞こえる谷底の川が流れる音と上空を飛び交う鷹の鳴き声がときおり響くだけです。

かつてこの山深い地において、異民族の侵攻に対峙しながらも大自然とともに生きたムツォの人々。

今は無人となった要塞村の頂上に立つと、厳しい環境をもろともせずにこの場所で強く生きていた人々の息遣いが伝わってくるようです。

ムツォの最強カフェ

ムツォ要塞村の麓には一軒の民家があり、夏季限定でカフェとしても営業しています。

ムツォの石造りの民家の伝統をそのままに引き継いだ外観も、店内の雰囲気もなかなかに良い感じ。

ムツォの基本情報の項で触れた、この村に住む唯一の家族が経営しているものです。

物資のない山奥&比較的訪問者が多いスポット目の前というわけで、「ものすごいぼったくり価格の殿様商売なんだろうなあ…」と思っていたのぶよ。

しかし、実際は(山奥にしては)かなり良心的な価格で、家庭的な温かい料理が食べられるのです。

牛肉のスープ(パン付き12GEL=¥600)は、あっさりとした味わいとごろごろ入った具に身も心も温まる一品。

具材の野菜やハーブ、牛肉は山岳地域ではどれも貴重なものですし、調理するためのガスや電気すらムツォにはないため、トビリシと変わらない価格で料理を出してくれるという時点でもう天国のような店です。

そして、料理の美味しさや価格の良心的さだけではなく、この店を経営するムツォ唯一の家族のメンバーも素敵。

基本的に母と娘が調理しているのですが、いずれも(ジョージアの山岳地域では珍しく)愛想が良く対応も素晴らしかったです。

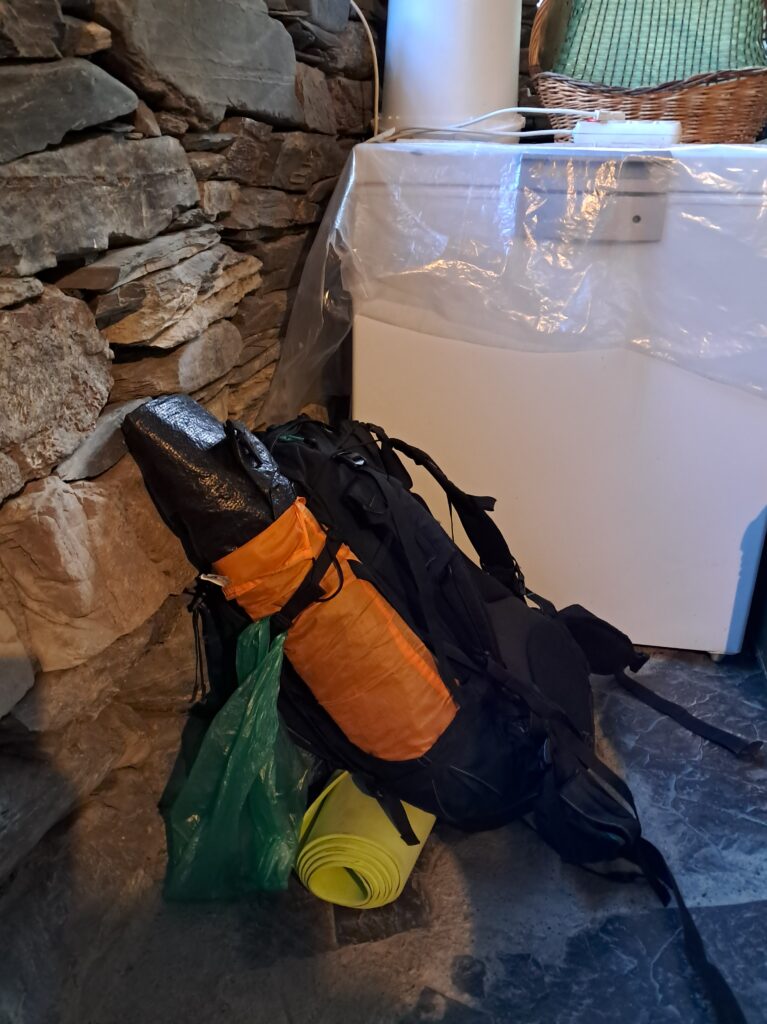

Wi-Fiも無料で使用でき、山の上にある要塞村まで荷物を背負って往復しなくても良いようにカフェないに荷物を置かせてくれ…と、とにかく良くしてもらったこの店。

こういう店にこそ旅行者からお金が落ちていってほしいので、ムツォを訪れる日本人旅行者のみなさんは要塞村よりもなによりも、まずはとにかくこの店に直行です!

ムツォの宿情報

ムツォに宿泊するプランを考えている場合、要塞村入口から400mほど北に離れたところに一軒のゲストハウスがあります。▼

のぶよはこのゲストハウスに泊まろうと考えていたのですが、予約なしで飛び込みで訪問するとなんと無人。

待てども待てども家の人は現れず、諦めてその辺でテント泊しようと考えていました。

そんなわけで、テント泊前に先述の民家カフェでとりあえず腹ごしらえ。

するとカフェの家族のお父さんに話しかけられ、「ちょっと着いて来い」とカフェの横にある謎の掘っ立て小屋に案内されます。

この掘っ立て小屋は、ムツォ要塞村のリノベーション作業で時折この地にやって来る作業員用の宿舎だそう。

お父さんは「夜は冷えるからここで寝ろ、お金は要らない」と、まさかの神提案をしてくれました。

小屋自体は粗末なものではあるものの、なんと電気が通っており、しかも民家カフェのすぐ隣にあるためWi-Fiもしっかりと入るという最強な環境。

思いがけず屋根のある場所で寝られる喜びを抑えきれず、隣のカフェでビール(こちらは山価格で8GEL=400)を購入して快適ぬっくぬくな一晩を過ごしました。

のぶよの場合は持ち前の超幸運が発揮されたのですが、普通の旅行者はおそらく先述のゲストハウス泊が無難。

ゲストハウス泊の場合は、あらかじめ電話などでコンタクトして予約しておくのがベストだと思います。(確かFacebookページがあったはず)

【ムツォの宿の予約はこちらから!】

ムツォへのアクセス・行き方とプランニングのコツ

ムツォへのアクセス拠点となるのはシャティリ一択。

多くの場合、トビリシからシャティリへ移動→その足でそのままムツォへ向かう or シャティリに一泊して翌日ムツォへ向かう、のいずれかのプランで訪問することになるでしょう。

シャティリ~ムツォ間には公共交通は存在せず、タクシーなどもありません。

そのため、車などの移動手段がない旅行者がムツォへアクセスするには、峡谷沿いに敷かれた未舗装道路を延々と歩くしかないのが現状です。

・距離:片道12.2km

・所要時間:3時間半

・高低差:▲505m▼308m

・難易度:★☆☆☆☆

シャティリ~ムツォ間は距離こそ12kmほどと長いものの、アップダウンは少なめ。

体力さえあれば余裕で歩けてしまいます。

途中での休憩時間も含めて、だいたい片道3時間~3時間半くらいが目安。

ムツォでの観光時間は長くとも2時間ほどあればOKなので、シャティリから日帰りで徒歩往復することも不可能ではありません(しかし往復だと相当な距離を歩くことになるので、かなりしんどいと思う)。

そんなわけで、あまり無理したくない場合はムツォに唯一あるゲストハウスに宿泊するか、ムツォのさらに先にあるアルドティ村やハハボ村方面へ抜けるのもアリ。

いずれの村にもゲストハウスがあり、シャティリやムツォとはまたひと味違う山岳地域ならではの滞在ができます。

アルドティ村&ハハボ村の観光情報記事は、現在執筆中です!

もしくは、ムツォのすぐ南にある分岐点からアツンタ峠方面へと進むプランも選択肢の一つ。

アツンタ峠はここヘヴスレティ地方と東隣のトゥシェティ地方を隔てる峠で、オマロ~シャティリ間を結ぶトレッキングコース上にあります。

高低差が大きく、テントなどの装備が必須であるため万人向きのプランではないものの、トゥシェティ地方方面へ山越えしたい人にはぜひともおすすめしたいです!

オマロ~シャティリ間のトレッキング情報の記事は、現在執筆中です!

おわりに

ヘヴスレティ地方観光で絶対に訪れたいムツォ要塞村の観光情報を解説しました。

城塞村の敷地自体は小さなもので、数時間あれば問題なく満喫することが可能。

シャティリから単純往復するのも良いですし、トレッキングと組み合わせて立ち寄るプランもありです。

山の伝統がぎゅっと詰まり、この地で生きてきた人々の営みの残り香がただようムツォは、ジョージア全国を見渡しても他に例のない唯一無二の魅力を放つスポット。

こんな山奥まで自力で到達するのはなかなかに大変ではありますが、苦労してやって来る価値は大いにあります!

コメント