こんにちは!ジョージア東部のコーカサス山岳地域を旅行中、世界半周中ののぶよ(@nobuyo5696)です。

(世界半周についてはこちらの記事へどうぞ。)

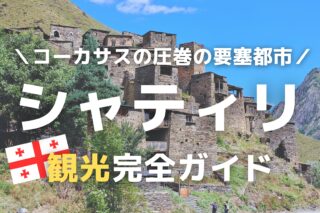

ジョージア東部山岳地域の中でも秘境らしい雰囲気が感じられるヘヴスレティ地方。

その最奥部に位置するシャティリ(Shatili/შატილი)という小さな村にやって来ました。

ロシアとの国境まで目と鼻の先の場所にあるシャティリは、周囲を切り立った山々に取り囲まれたミステリアスな雰囲気の山村。

トビリシなどジョージア都市部とは完全に別世界で、観光地化の波が到達していない点も素晴らしいです。

シャティリに至る道はたったの一本しかなく、移動も含めてアドベンチャー感が感じられるもの。

このアクセスの不便さもまた、この場所の特別感を演出しているようです。

そんなわけで今回の記事は、シャティリへのアクセスを徹底解説するもの。

日本語での情報がほとんどない地域なので、実際のミニバス移動レポートも含めて詳細に解説していきます。

シャティリへの移動を考えているならまず意識しておきたいのが、ジョージアの一般的な山岳地域への移動とは色々と異なるという点。

移動前の準備や移動時に気を付けたいことも解説しているので、実際にこの区間を移動する人の役に立つはずです!

シャティリへのアクセス方法3通り

そもそもシャティリがどこに位置しているのかというと、トビリシから北に150kmほどのコーカサスの山の中。

Google Mapだと「車で3時間半」と表示されますが、実際は4時間半~5時間半ほどの時間がかかります。▼

地図で見るとカズベキなど他の山岳地域と近いように見えますが、カズベキ~シャティリ間を結ぶ道路は存在しないため、直接これらの地域を移動することは不可能。

シャティリへのアクセス拠点となる町は基本的にトビリシ一択となり、以下3種類のアクセス手段があります。

①4WDタクシーチャーター

トビリシからシャティリへの移動で最も便利なのが、4WD車をチャーターしてのアクセス。

シャティリまでの道路は半分ほどが舗装済みではあるものの、残り半分は想像を絶するほどの悪路であるため、一般車のタクシーではまず行ってくれません。

トビリシで4WD車のタクシーを探すのはかなり大変なので、シャティリで宿泊する宿に連絡してドライバーを紹介してもらうのが手っ取り早いかもしれません。

料金相場は交渉次第ではあるものの、1台片道で350GEL(=¥17500)~/往復で600GEL(=¥30000)~といったところでしょうか。

②トビリシ~シャティリ間マルシュルートカ

個人でシャティリまで移動する場合、トビリシ~シャティリ間を夏季限定で週2便のみ走るマルシュルートカ(乗り合いミニバス)が利用可能です。

運行期間は年によって微妙に変わるものの、だいたい6月第3週~10月第1週の3ヶ月半ほどの期間。

トビリシ出発が水曜日と土曜日、シャティリ発が木曜日と日曜日となっており、それ以外の曜日には運行がありません。(つまり、スケジュール的に日帰りは絶対に不可能)

トビリシ側の発着ポイントは、地下鉄駅に直結したディドゥベ・バスステーション(Didube Bus Station)。

シャティリ行きは、カズベキ行きやムツヘタ行きのマルシュルートカと同じポイントの出発です。▼

トビリシ~シャティリ間のマルシュルートカは座席予約を受け付けておらず、当日バスステーションに出向いて早い者勝ちで座席を確保するシステム。

利用者の大半はシャティリの村人ですが、8月の観光ハイシーズンには旅行者の姿も増えて満席になる可能性も高いので、出発時刻の30分~40分前にはバスステーションに到着して座席を確保しておくことを強くおすすめします。

荷物に関しては、車内の収容スペースが限られているため、混雑している場合は大きなスーツケースは乗せられないと考えておくべき。

バックパックくらいであれば何とかなるので、この区間をマルシュルートカ移動するならスーツケースは避けた方が無難です。

また、実際の乗車レポートの項で解説しますが、シャティリまでの道はとにかくガッタガタの悪路。

それに加えて、標高400mほどしかないトビリシから標高2677mのダトヴィスジュワリ峠を越えるルートを走るので、揺れと高低差のダブルパンチで体調面でかなりハードかもしれません。(まあそれはタクシーを使おうが一緒なのだけど)

③オマロ~シャティリ間トレッキング

シャテイリを訪れる旅行者の半数ほどは、オマロ~シャティリ間を4日間~5日間かけて歩くトレッキングが目的。

オマロは、シャティリが位置するヘヴスレティ地方から山を越えた東側に広がるトゥシェティ地方に位置する村のこと。

標高3510mのアツンタ峠を越える険しい道のりで、コース上の大半の区間には人が住んでいないため、長く厳しい複数日トレッキングとなります。

オマロ~シャティリ間のトレッキング情報の記事は、現在執筆中です!

トビリシ~シャティリ間ミニバス移動レポート

シャティリ行きのマルシュルートカは、トビリシ中心街北部のディドゥベ・バスステーションの発着。

カズベキ行きやムツヘタ行きなどと同じターミナルの一角からの出発です。

このときは、山のベストシーズンに当たる8月半ばの土曜日。

出発時刻である10:00の約30分前に到着しましたが、すでにマルシュルートカが待機しており、座席も八割方埋まっている状態でした。

乗客は外国人旅行者が数人いるものの、大半はシャティリの地元の人々。

この週2便のマルシュルートカはシャティリにとっての生命線であるようで、旅客輸送とともに物資の輸送も兼ねているようです。

シャティリには商店が存在しないため、トビリシで大量に購入したパンや野菜などの食料品やトイレットペーパーなどの日用品が所狭しと積まれており、ただでさえ限られたマルシュルートカ車内のスペースをさらに窮屈なものにしています。

シャティリ行きのマルシュルートカにはチケットの購入や事前の料金支払いはなく、空いている座席に座ってOKというシステム。

このときの乗車率は9割ほどでしたが、場合によっては満席となることもあり得ると思います。

地元の人々の物資がかなりのスペースを占めており、旅行者が荷物を載せるスペースはほぼゼロ。

車内の通路に置くか、自分の座席の前に置くか…とにかくどうにかしなければならず、かなりぎゅうぎゅうの状態です。

定刻通りに出発したマルシュルートカはトビリシの市街地を抜け、ジョージア軍用道路を北へと進んでいきます。

途中にあるジンバリ湖南岸でジョージア軍用道路と分岐し、引き続き舗装された田舎道を北へと走ります。

トビリシを出発し、どんどん山岳部らしい風景になってゆく車窓を眺めることおよそ2時間ほど。

シャティリが位置するヘヴスレティ地方の玄関口にあたるコルシャという村で、マルシュルートカは15分ほどの休憩を取ります。

コルシャ村の休憩ポイントには、一軒の商店とその横でパン類などを(鬼のような高価格で)売る露店、そしてトイレが設置されています。

この商店がシャティリへの道のりにおけるラストの店となり、この先に何かを購入できる場所は存在しません。

なので、何か必要なものや買い忘れたものがあるならここで購入するようにしましょう(値段は高め&品揃えも超限りがあるので、あまり期待しない方が良いけど)。

また、この場所のトイレ使用は2GEL(=¥100)と、のぶよがこれまでジョージアで見てきた中でも最も高いぼったくり価格(普通は0.5GEL=¥25で高くても1GEL=¥50が相場)。

しかもその激高トイレは屋外に設置された掘っ立て小屋のような粗末なものでお世辞にも綺麗とは言えないものなので、こんなものに2GELも払うのはやっぱり悔しい…

というわけで、トイレはできるだけ出発前に済ませておきましょう。

ディドゥベ・バスステーションのシャティリ行き発着ポイント近くにあるトイレは0.4GEL(=¥20)で使用可能です。

コルシャ村でのトイレ休憩を終えると、マルシュルートカは再び北へとのびる道を走っていきます。

コルシャから15分ほど走ったところで、道路はそれまでの舗装道路から未舗装の山道に。

ここからの2時間半ほどが、シャティリへの移動における鬼門となります。

それまでスイスイと舗装道路を走っていたマルシュルートカは、未舗装道路に入ったとたん一気にスピードを減速。

がったがたの道の上で車体を縦に横に大きく揺らしながら、ひたすらに続く坂を登っていきます。

はじめこそ「まあ、かなりの悪路だけど我慢我慢…」といった具合でしたが、終わりなき縦揺れ横揺れはかなりのもの。

三半規管が強めで車酔いとは無縁なタイプののぶよですが、若干気分が悪くなるくらいの悪路でした。

そうこうしているうちに、マルシュルートカはルート上の最高標高地点であるダトヴィスジュワリ峠に到着します。

ジョージア語で「熊の十字架」を意味するダトヴィスジュワリ峠の標高は2677m。

峠付近はまあまあな強さの風が吹いており、8月半ばだというのにかなりの寒さを感じます。

ダトヴィスジュワリ峠に至ったマルシュルートカは、ここで再びの休憩時間に。

時間は14時少し前で、ランチ休憩のようです(店など何もないけど)。

ダトヴィスジュワリ峠は、これまで走ってきたコルシャ方面とシャティリ方面を隔てる場所に位置しており、峠の両側の美しい山並みが一望できるポイント。

周囲の険しい山々に曲がりくねった山道がのびる大パノラマは、コーカサス山岳地域に来たことを実感させてくれます。

結構な風が吹きつけるダトヴィスジュワリ峠ですが、乗客のジョージア人たちは慣れっこな様子。

ペットボトルに入った自家製のチャチャ(蒸留酒)や、ここヘヴスレティ地方の名物であるプフロヴァニ(ほうれん草入りのパン)をお供に、ちょっとした宴会が始まりました。

このときののぶよは結構なグロッキー状態だったのですが、プフロヴァニを餌付けされチャチャを飲まされ、なんだか微妙に体調が復活(チャチャ飲んで体調良くなるの、今思い返してもすごい)。

峠の先に依然として続く曲がりくねった山道をゆくための心の準備ができました。

ダトヴィスジュワリ峠で20分ほど停車したマルシュルートカは、いよいよシャティリ方面へと向かって走っていきます。

峠からの道は下り坂となっており、相変わらずのものすごい悪路をゆっくりと進んでいきます。

実は、このダトヴィスジュワリ峠~シャティリ間が、地滑りや崖崩れが最も多く発生する区間なのだそう。

峠を越えてすぐにそれまでの青空が一転して小雨が降りはじめ、山の気候の厳しさを改めて感じさせられます。

そんなこんなで、トビリシを出発してから5時間半。

ようやくシャティリの村に到着しました。

シャティリはかなり小さな村ですが、二つの集落に分かれているのがポイント。

川沿いに数軒の民家が並ぶエリアがロウワー・シャティリ、その北側の山の中腹に広がるアッパー・シャティリと呼ばれます。

マルシュルートカはまずロウワー・シャティリの集落をぐるりと一周しながら乗客を降ろしていき、続いて坂を登ってアッパー・シャティリの集落に停車。

そしてアッパー・シャティリのはずれに位置する小学校前の広場に至り、そこが終点となります。

ロウワー・シャティリとアッパー・シャティリ間は歩いても10分ほどですが、高低差がある点に注意。

宿泊するゲストハウスに最も近い場所で降ろしてもらうのがベストです(運転手にゲストハウス名を告げれば最寄りのポイントで降ろしてくれるはず)。

のぶよがアッパー・シャティリの宿にようやく到着したのが、15:30頃のこと。

まだまだ日は長いので、さっそく村の散策に行くのも良いですし、宿でのんびりとコーカサスの山村らしい雰囲気を感じながら休憩するのもありです。

シャティリへの移動の注意点・アドバイス

シャティリまでどの移動手段でアクセスするかは、各旅行者のスタイルによって変わります。

しかし、どの移動手段を利用するにしても、恐ろしいほどの悪路を延々と走らなければならないのは共通。

こればかりはどうしようもないのですが、修行だと思って耐えるしかありません(笑)

シャティリへの移動前に特に気にしておきたいのが、移動日前日と当日の天候です。

雨の日は移動しない

実際にシャティリまで移動してみると一目瞭然なのですが、シャティリまでの道は今にも崩れそうな崖に敷かれたぼっこぼこの山道が延々と続きます。

実際、この区間は崖崩れや地滑りなどの自然災害がものすごく多いことで知られており、毎年数回は崖崩れで道がブロックされて数日間通行止めとなるほど。

それだけでなく、悪天候での視界不良や路肩の崩落による死亡事故も毎年起こっているのが現状です。

こうした事故のリスクが大幅に上がるのが、雨の日。

多少の雨ならまあ問題ないでしょうが、嵐のような天候の日の移動は避けるようにしましょう(いのちたいせつ)。

また、移動当日だけではなく、前日に大量の雨が降った場合も崖崩れリスクが大きく上がるため、できれば控えた方が良さそうです。

酔い止め&高地順応の準備を

すでに何回か触れている通り、シャティリに至る道は想像を絶する悪路。

曲がりくねった山道&ぼっこぼこの道路状態というわけで、車酔いしやすい人には地獄のような時間となります。

また、シャティリの標高は1400mほどとそこまでではありませんが、途中のダトヴィスジュワリ峠は標高2600m越えの高地に位置しています。

トビリシなど標高が低いところから一気にこの峠を越えることとなるので、体が高度順応しきれずにプチ高山病のような状態になるリスクも。

車酔いしやすい人は酔い止めを飲んでおくべきですし、体調不良を防ぐためにも水分や食事をしっかりと摂っておくのが重要です。

物資は全て用意した状態で移動

シャティリへの道沿いはおろか、シャティリの村内にも商店は一軒もありません。

そのため、食料や飲料水、その他必要なものなどとにかく全てを、トビリシで購入して持参する必要があります。

また、シャティリは完全なる現金社会ですが、もちろんこんな僻地にATMや両替所などあるわけもなし。

まとまった額の現金は必ず持参するようにしましょう。

おわりに

シャティリへの移動情報を詳しく解説してきました。

シャティリは、観光地化が一気に進みつつあるジョージアの山岳地域においては、まだまだ穴場感が強く漂う村。

村自体にも周辺にも見どころが多く、旅行先としてのポテンシャルの高さは計り知れません。

「カズベキやメスティアなどの定番コーカサス山岳地域はひと通り制覇した!」という人には、シャティリは心からおすすめ。

有名になって多くの人が押し寄せる前に、ぜひとも訪問してみてほしいです!

コメント