こんにちは!ジョージア滞在も1年、世界半周中ののぶよ(@nobuyo5696)です。

(世界半周についてはこちらの記事へどうぞ。)

最近何かと話題に上ることが多いジョージア。

・コーカサスの山々の大自然の風景

・格安で滞在できるバックパッカー天国

・東西の食文化が融合したジョージア料理

などなど、この国を表現する言葉やイメージはいろいろ。

旅行者、ノマドワーカー、グルメまで…様々なタイプの人から注目を集めつつあります。

そんなジョージアですが、その長い歴史については意外と知られていません。

「ワイン発祥の地」

「世界で二番目のキリスト教国」

「ソ連の統治下にあった国」

「ちょっと前までグルジアと呼ばれていた」

くらいはポピュラーかもしれませんが、どういう流れでそうなったのか理解している人はほぼ居ないのでは。(のぶよも全く知りませんでした…)

日本語での情報もほとんどなく、学校でも勉強する機会はありませんよね。

今回の記事は、先史時代から続くジョージアの歴史をできるだけ簡単に解説していくもの。

専門的な話や難しすぎる解説は抜き!

「ジョージアを旅行するならこれだけは知っておきたい!」ということをピックアップ&関連する歴史スポットを紹介するダイジェスト的な記事で、旅行者目線のものとなっています。

ジョージア各地を観光する際に、より深く楽しめること間違いありません!

ジョージアの歴史を理解するための3つのポイント

まずは、ジョージアの長~い歴史の流れを簡単に理解しておきましょう。

絶対に押さえておきたいポイントは以下の3つ。

①そもそもジョージアはずっと一つの国ではなかった

②古代~現代のジョージアは9つの時代に分けて理解する

③ジョージアの歴史を変えた10人の重要人物を知る

本記事内では9つの時代の流れに沿って、10人の重要人物の功績を見ながら、今日「ジョージア」と呼ばれる地域の歴史を解説していきます。

【1ページ目:ワイン発祥~世界で二番目のキリスト教国に】

①先史時代 (180万年前~8千年前)

②古代・二つの王国時代 (紀元前6世紀~224年)

③キリスト教受容~アラブ人支配時代 (327年~1008年)

→聖ニノ 重要人物① :ジョージアにキリスト教を布教

→ミリアン3世 重要人物② :世界で二番目のキリスト教国に

→ヴァフタング1世 重要人物③ :首都をトビリシに移す

【2ページ目:初の統一国家で黄金期~異民族の侵入】

④中世グルジア王国時代 (1008年~1220年)

→バグラト3世 重要人物④ :初めて東西ジョージアを統一

→ダヴィット4世 重要人物⑤ :領土をどんどん拡大

→タマル女王 重要人物⑥ :ジョージアの歴史上の黄金時代

⑤モンゴル支配時代 (1220年~1335年)

→ギオルギ5世 重要人物⑦ :モンゴル軍を撃退

⑥国家分裂時代 (1386年~1762年)

【3ページ目:ロシア帝国・ソ連統治~混乱の時代へ】

⑦ロシア帝国支配時代 (1801年~1917年)

→エレクレ2世 重要人物⑧ :東ジョージアを再統一

⑧ソ連時代 (1921年~1991年)

→スターリン 重要人物⑨ :ソ連統治の始まり

⑨独立後の大混乱&内戦 (1991年~)

→サーカシュヴィリ 重要人物⑩ :南オセチア紛争

ただ歴史の流れを追うだけでややこしい感満載ですが(笑)、これは全て最低限知っておかなければならないこと。

無理やり凝縮してもこのボリュームになるので、この国がたどってきた歴史の複雑さがお分かりいただけるのでは。

まず絶対に頭に入れておきたいのが、「現在、私たちが”ジョージア”と呼んでいる国は、長いこと東西別々の国だった or 大国の支配下にあった」こと。

ジョージアが一つの国として独立して存在していたのは、古代から今日までで合計たったの350年ほどしかありません。

そのため、現在でもジョージア西部と東部では文化面・言語面において多くの違いがあり、伝統的な建築様式にも違いが見られるほど。 ▼

こうした地域差こそあるものの、「ジョージア人」としてのアイデンティティーは人々の間に強く根付いています。

国家分裂や大国による支配を何度も経験してきたにもかかわらず、現在まで自分たちの言語や文化を継承してきたジョージアは、すごい国なのかも。

ここからは9つの時代別に、古代から現代までのジョージアの歴史を詳しく見ていきます。

各時代のできごとや、関連する見どころ情報へのリンクも貼っているので、興味のある場所は要チェック!

①【先史】アフリカ以外で世界最古の居住地?~ワイン作りの始まり

ジョージアの歴史がいつから始まったかを定義するのは難しいもの。

しかし、南コーカサス地域一帯では先史時代から人類が居住していたことがわかっており、「人類発祥の地」であるアフリカ大陸を除けば世界最古の人骨(180万年前)が発見されています。

時代は下り、現在からおよそ8000年前。

歴史上初のワイン生産が始まったのもジョージアで、現在でもこの国の人々が誇る重要な文化の一部となっています。

まずは、気の遠くなるような大昔のジョージアを知っていきましょう!

180万年前:アフリカ大陸以外で最古の人骨

「人類発祥の地」とされるアフリカ大陸以外で、最も古い人類の生活の痕跡が発見されているのが、ジョージア南東部のクヴェモ・カルトリ地方に位置するドゥマニシ(Dmanisi / დმანისი)。

なんと、180万年前の原人の頭蓋骨が発見された場所なのです。

この原人の呼び名はジョージア(当時はグルジア)の地名にちなんで、「ホモ・エレクトゥス・ゲオルギクス(Homo erectus georgicus)」と名付けられました。

もはや気の遠くなるような過去の話ですが、私たちの祖先(かもしれない)人たちがこの場所で生活していたなんて、なんだか浪漫を感じますね。

8000年前:世界初のワイン作りの始まり

ジョージアと聞くと、「ワインの国」をイメージする人も多いのでは?

「ワイン発祥の地」として観光プロモーションがされており、ワイン文化はジョージア国民の誇りでありとても身近なものです。

ジョージアがワイン発祥の地であるというのは真実。

その歴史はなんと今から8000年前に遡ります。

秋に収穫したぶどうの果汁を、冬の間地中に埋めて発酵させることでワインができることが発見されました。

地中に埋める際の容器として発明されたのがクヴェヴリ(qvevri / ქვევრი)と呼ばれる壺型の土器 ▼

ブドウ果汁で満たしたクヴェヴリを地中に埋めて発酵させる製法は「クヴェヴリ製法」と呼ばれ、ジョージア独自の伝統的なワイン生産方法としてUNESCOの無形文化遺産にも登録されています。

クヴェヴリはジョージアのシンボル的な存在となっており、お土産屋でミニチュア版が売られていたり、Tシャツのデザインになっていたりすることも。

地方部を訪れると、庭に放置されたクヴェヴリが転がっている光景が見られることもあります。

それほどに、ジョージアの人にとってワイン作りは身近なこと。

8000年前から現在に至るまで、同じ製法が続いているなんて本当に凄いことですよね。

②【古代】東西二つの王国の繁栄~滅亡

ここまでは、「国家」という概念がなかった先史時代のジョージア地域を見てきました。

ジョージアに初めて「国家」の概念が生まれたのが、紀元前12世紀頃(3200年前)のこと。

…とされていますが、この時の国家がどんなものだったのかは解明されていません。

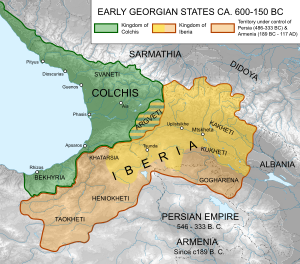

現段階において確かなことは、紀元前6世紀頃~紀元前4世紀頃(2600年~2400年前)に現在のジョージア西部と東部で二つの王国が成立したこと。

・西部:コルキス王国

・東部:イベリア王国(カルトリ王国)

File:Georgian_States_Colchis_and_Iberia_(600-150BC)-en.svg

他のコーカサス地域と同様に、「ジョージア人」とは元々は単一の民族ではなく、険しい山々に隔たれた数多くの民族が、長い歴史の中でミックスしたもの。

コルキス/イベリアの両王国の領内には数多くの異なる民族が生活しており、それらが入り混じって現在の「ジョージア人」が形成された可能性が高いとされています。

つまり、この二つの王国時代が「ジョージア人としての歴史の始まり」ということですね!

古代の東ジョージアにあった国家の名称は、イベリア王国(Kingdom of Iberia)とカルトリ王国(Kindom of Kartli)の二種類がありますが、どちらも同じ国家を指します。

しかし、「カルトリ王国」は後述する「中世グルジア王国」を指す場合もあって話がややこしくなるため、ここでは「イベリア王国」で統一しています。

西ジョージア:コルキス王国の興亡

黒海に面したジョージア西部は、もともとはアケメネス朝ペルシア(現在のイラン)の勢力圏内だった地域。

そこに当時西方で強大な力を誇ったギリシャ人が黒海を越えてやってきて、周辺の部族を統合・植民地化し、紀元前6世紀(2600年前)にコルキス王国(Colchis)が建国されました。

ギリシャ人がなぜわざわざこの地を目指したかというと、黄金伝説があったため。

西ジョージア一帯は金が採れることで知られ、古代地中海世界を制したギリシャ人の間で「コーカサスの黄金郷」を勢力圏に組み込むことが目標とされたのです。

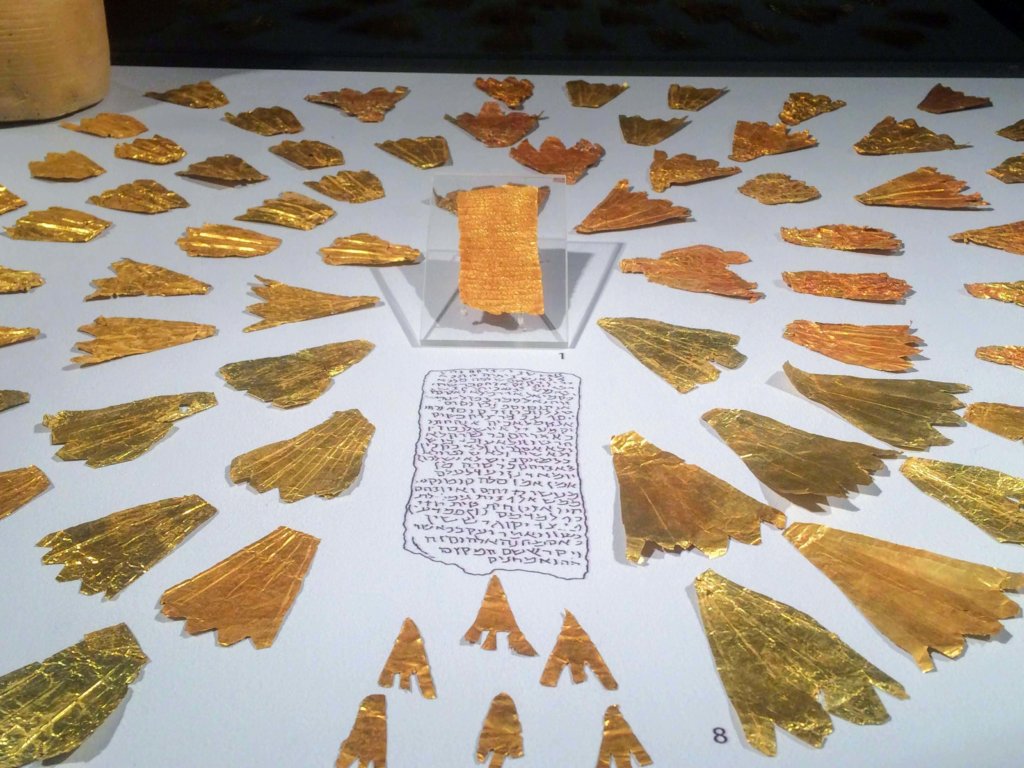

コルキス王国では、特産の黄金を用いた装飾品が多く作られ、ギリシャ人による交易で大きな富を得ました。

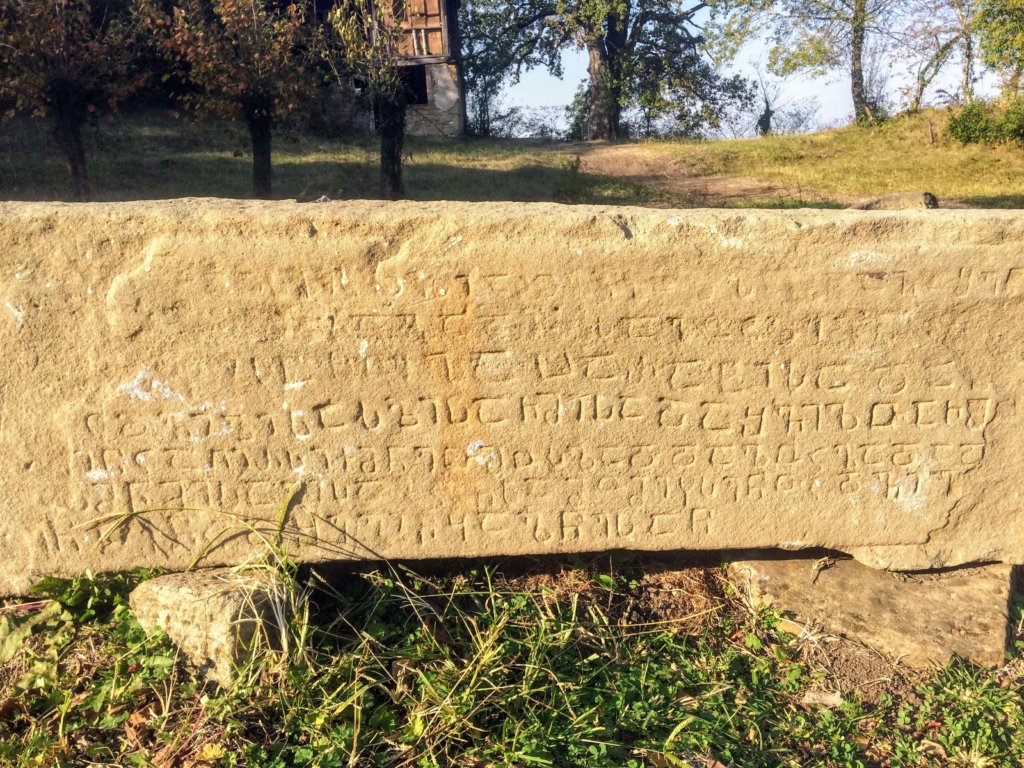

ギリシャ風の祭政一致によって統治され、当時の信仰・政治の中心であったヴァニ遺跡(Vani)には神殿の跡などが数多く見られます。 ▼

特産品の金のおかげで栄華を極めたコルキス王国でしたが、4世紀頃に東ジョージアで興ったイベリア王国の影響を受けるようになり、民族間で勢力争いが起こって国内は不安定な状況に。

紀元前1世紀(2000年前)には、ポントゥス王国(現在のトルコ北東部)による征服によって完全に消滅してしまいます。

【ヴァニ遺跡】

ジョージア中西部のイメレティ地方にあるヴァニ遺跡は、コルキス王国時代の祭祀や政治の中心地だったと言われる場所。

2000年以上前の遺跡が多く残る屋外ミュージアム部分と、コルキス王国特産の黄金細工を展示する屋内ミュージアム部分に分かれており、歴史好きにはたまらなく魅力的です。

【ゴニオ要塞】

黒海沿岸のバトゥミの南に位置するゴニオ要塞は、コルキス王国時代末期の紀元前2世紀(2200年前)に建設された要塞都市。

敷地内には後にこの地を支配したローマ風の浴場跡などが残り、古代にタイムスリップした気分になれます。

東ジョージア:イベリア王国の興亡

東ジョージアでは、紀元前4世紀頃(2400年前)にイベリア王国が建国され、どんどん力をつけていきます。

西のコルキス王国とは異なり、イベリア王国にはギリシャ人の勢力は及んでいませんでした。

紀元前333年のマケドニアのアレキサンダー大王による東方遠征の際には領土の大部分を征服されてしまいますが(諸説あり)、紀元前302年には再び独立を達成し、トビリシ近郊のムツヘタ(Mtskheta)が政治・経済の中心になっていったそう。

イベリア王国に関しては未だ解明されていないことが多く、その歴史には謎が多く残るものの、紀元前189年(2200年前)には南のアルメニア王国の支配下に入ります。

【ヘルトヴィシ城】

ジョージア南部の世界遺産・ヴァルジアの近くにあるヘルトヴィシ城は、マケドニアのアレキサンダー大王に征服され廃墟となった場所。

(現在の城塞は後に再建されたもの)

城壁に登ると周辺の谷間を一望することができ、ここがどれだけ防衛面で大切な場所だったか一目瞭然です。

紀元前65年:全域でローマ帝国の勢力拡大

紀元前2世紀~紀元前1世紀(2200年~2000年前)にかけて、

・コルキス王国(西部)→ポントゥス王国

・イベリア王国(東部)→アルメニア王国

と、東西ジョージアはそれぞれ近隣国による支配を受けていました。

実はポントゥスとアルメニアの二つの王国は同盟関係にあり、当時ヨーロッパでギリシャに代わり勢力を誇っていたローマ帝国と敵対していました。

ジョージアの歴史において大きな転換点となったのが、紀元前65年のローマ帝国による侵攻。

西のポントゥス王国は滅亡 / アルメニア王国は東ジョージアから撤退することになります。

ローマ帝国の侵攻の結果、ジョージア一帯の支配権は次のように定められます。

・西ジョージア:ローマ帝国の直轄領

・東ジョージア:ローマ帝国の直轄領外 (=影響を受けながらも独立を保つ)

こうして、西ジョージアは完全にローマ帝国の一部に。

いっぽう、東ジョージアのイベリア王国は、一応独立を保っていました。

224年:二大帝国の勢力争い最前線の地に

ローマ帝国によるジョージア一帯の侵攻から300年近くが経った、224年のこと。

南方でササン朝ペルシア帝国(現在のイラン)が興隆し、細々と独立を保っていたイベリア王国に大きな影響を与えはじめました。

西部はローマ支配下 / 東部はペルシアの勢力下と、当時の世界の二大帝国の勢力がぶつかる地となってしまったジョージア。

この後も長い間、大国の思惑に振り回され続けることとなるジョージア。

「東西文明の十字路」としての歴史の始まりは、2000年ほど前のこの時代にまで遡るのかもしれませんね。

③【327~1008】キリスト教受容~アラブ人の支配下に

古代の二つの王国が並んでいた栄光の時代は幕を下ろし、ローマとペルシアの二大帝国による支配を東西それぞれで受けるようになったジョージア。

4世紀に入ると、大国の影響を受けながらもこの国独自の文化が花開きます。

そのきっかけが、キリスト教を受け入れたこと。

南のアルメニア王国がキリスト教を国教として承認(301年)して間もなく、ジョージアにもキリスト教文化が訪れ、327年に「世界で二番目のキリスト教国」が誕生することになります。

この時代に起源を持つ修道院や城塞などの見どころはかなり多く、現在でも国内(主に東部)に残っています。

旅行&観光の前に絶対に理解しておきましょう!

東ジョージア:キリスト教を受容

南隣のアルメニアに次いで、327年に世界で二番目のキリスト教国となった東ジョージアのイベリア王国。

ジョージアにおける宗教文化の根本が形成されたとても大切な出来事で、ジョージアの人々が信じる数々の奇跡や伝説もこの時代のものが多いです。

4世紀~5世紀のイベリア王国ではキリスト教を軸にした国家づくりが行われますが、当時の政治・宗教の中心地だったのが、ムツヘタ。

▲ 観光客にはこの絶景ばかりがフィーチャーされるムツヘタですが、実は1600年~1400年前の教会や当時の装飾などが残っている古都で、世界遺産にも登録されている町。

トビリシから簡単に日帰りできるので、絶対に訪れたい場所です。

この時代の東ジョージアで絶対に押さえておきたいのが3人の人物。

・聖ニノ

・ミリアン3世

・ヴァフタング1世

いずれもジョージア人からすれば「知っていて当たり前」な人物(日本で言うと卑弥呼レベル?)なので、観光前(特にムツヘタ)には絶対に確認しておきましょう!

320年:聖ニノ 重要人物① 、キリスト教を布教

この人がいなければ、もしかしたらジョージアはキリスト教圏ではなかったかもしれない。

それほどにジョージアの歴史において重要な役割を果たした人物が聖ニノ(Saint Nina / წმინდა ნინო)です。

カッパドキア(現在のトルコ)出身の彼女は、コーカサス地域でキリスト教を布教するための旅をし、アルメニア王国(すでにキリスト教化)を経由して320年頃にイベリア王国へと到達しました。

▲ 彼女が布教の旅の際に持っていたと言われているのが、二本のぶどうの木の枝を自身の髪の毛で結び付けた、ちょっとなで肩っぽい形の十字架。

これは「聖ニノの十字架」と呼ばれるもの。

国内各地の教会や修道院のどこでも見られる「ジョージア正教のシンボル」となり、現在でも人々の信仰の対象となっています。

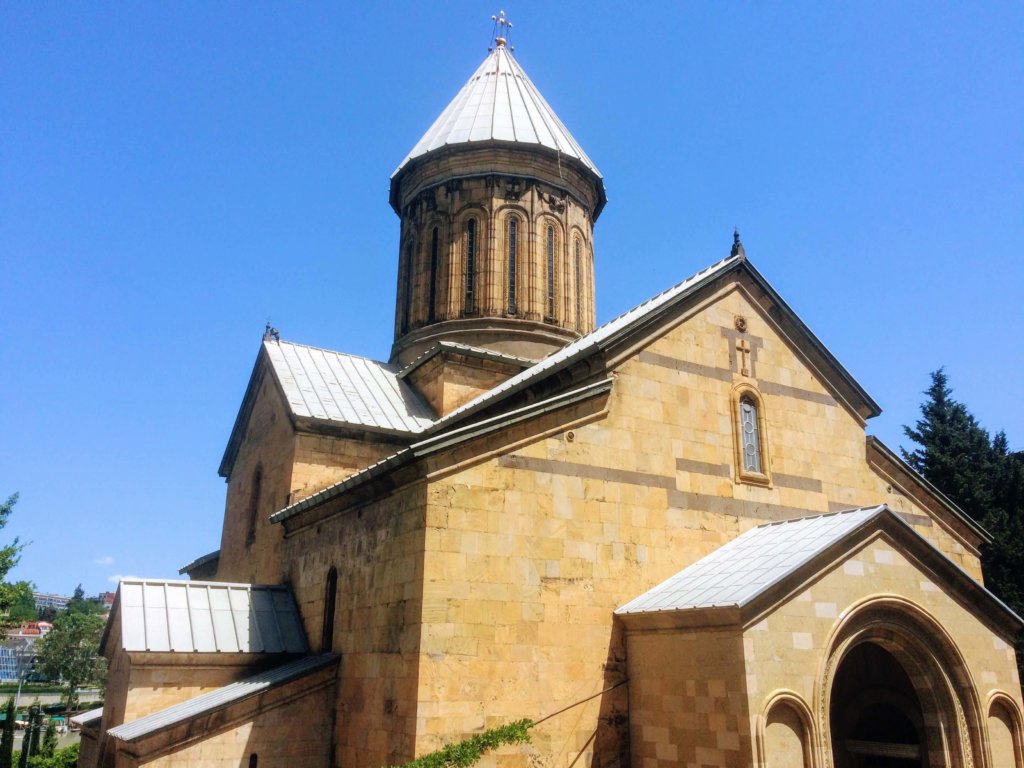

聖ニノが実際に持ち歩いていたとされる十字架(オリジナル)はなんと現存しており、トビリシ旧市街のシオニ大聖堂内に保管されています。 ▼

聖ニノは当時のイベリア王国の首都であったムツヘタに到着し、数々の奇跡を起こしたことで有名。

現在では聖人として信仰の対象となっている彼女の墓は、ジョージア東部・カヘティ地方にある世界遺産・ボドベ修道院(Bodbe Monastery)に残っています。

現在こそ「トルコ=イスラム教」というイメージが強いですが(そしてそれは正しいですが)、元々はトルコ中西部のほとんどの地域はローマ帝国の影響下にあり、キリスト教文化圏でした

聖ニノの出身地であるカッパドキアは、奇岩が連なる絶景が見られる一大観光地の面ばかりが取りざたされますが、当時のキリスト教徒の生活の跡が色濃く残る地域でもあります。

・キリスト教徒がアラブ人の侵入に備えて造った地下都市

・岩の内部をくりぬいて作った岩窟教会

など、ジョージアの歴史とも深いつながりが感じられるはず。

327年:ミリアン3世 重要人物② キリスト教を国教に

聖ニノがイベリア王国に到達した時期の国王だった人物がミリアン3世(Mirian III / მირიან III)。

彼は元々、ゾロアスター教を国教とするササン朝ペルシアの家系の人物で、キリスト教徒ではありませんでした。

ミリアン3世の妻・ナナは病弱で、医者も手の施しようもなく困っているところに現れたのが聖ニノ。

彼女は当時の首都・ムツヘタで、国王夫妻を前に数々の奇跡を起こしました。

結果的にナナの病気は回復し、感銘を受けたミリアン3世はキリスト教に改宗&イベリア王国の国教として受容することを決意します。

こうして327年、ジョージア東部のイベリア王国は世界で二番目のキリスト教国に。

「キリスト教を受容してからたった1日で、国内の住民全員が神による洗礼を受けた」

と言い伝えられているほどに、キリスト教の広まりはとても早かったと考えられています。

キリスト教の受容後の4世紀~6世紀にかけて、初期キリスト教建築の教会が国中に作られるようになります。

しかし東ジョージア一帯は、地理的にローマ帝国(380年にキリスト教を国教化)の影響力が及びにくかったこともあり、ミリアン3世時代から100年間余りは、すぐ南のペルシア帝国(ゾロアスター教)の影響を受け続けます。

5世紀後半:ヴァフタング1世 重要人物③ 、トビリシに遷都

ミリアン3世によるキリスト教の受容までは良かったものの、そこからおよそ100年間は、絶えず南のペルシアの脅威に悩まされてきたイベリア王国。

当時の首都・ムツヘタのすぐ南にあるトビリシ周辺は、ペルシアの支配下にありました。

そこで登場したのがヴァフタング1世(Vakhtang I Gorgasal / ვახტანგ I გორგასალი)。

彼はトビリシ周辺に集結していたペルシア軍を駆逐&町を支配下におき、ムツヘタからトビリシに遷都しました。

こうして、建国~キリスト教受容までの約700年間、イベリア王国の首都としての役割を担ったムツヘタの歴史は幕を閉じ、トビリシを中心とした新たな時代が幕を開けたのです。

ヴァフタング1世にまつわる温泉伝説

実際のところは、ペルシア軍を撃退してトビリシに遷都したという説が有力ですが、ヴァフタング1世がトビリシを首都に選んだ理由としては、ある有名な伝説があります。

ヴァフタング1世が、トビリシ近郊の森で狩猟をしていたところ、一匹の鹿を仕留めました。

傷を負った鹿は湧いていた温泉の中に落ちたのですが、なんとその傷が奇跡的に治癒していったのです。

奇跡的な温泉の効能を目の当たりにしたヴァフタング1世は、この地こそ王国の都にふさわしいと考え、かつての首都・ムツヘタから、トビリシに首都を移すことを決意しました。

この伝説の舞台となっているのが、トビリシの温泉エリアであるアバノトゥバニ地区。

現在でも温泉が湧き続け、もちろん入浴も可能。

ペルシア風の町並みとともに観光名所として大人気のエリアです。

西ジョージア:東に次いでキリスト教を受容

世界で二番目にキリスト教を受容した東のイベリア王国に対して、西ジョージアのキリスト教化はやや遅れます。

紀元前65年にローマ帝国の直轄領となったジョージア西部。

ローマ帝国の保護を受けることができたため、東部のイベリア王国に比べるとペルシア帝国の影響は少なかったと言われています。

3世紀後半にはラジカ王国(Kingdom of Lazica)が黒海沿岸で興り、ローマ帝国支配下の自治国として比較的平和な時代が続きます。

ラジカ王国がキリスト教を国教としたのは、東のイベリア王国のキリスト教化より80年近く後の、5世紀に入ってからのこと。

395年のローマ帝国の東西分裂(→ビザンツ帝国誕生)など、この時代はラジカ王国の支配元が不安定だった時期。

その隙を突く形で侵攻しようとしてくる、南のササン朝ペルシアや東のイベリア王国に悩まされることになります。

ビザンツ帝国とササン朝ペルシア帝国の緊張は、ラジカ戦争(541年~562年)という形で爆発し、ビザンツ帝国が勝利。

これにより、ジョージア西部はキリスト教文化圏であり続けることができました。

【ノカラケヴィ】

当時のラジカ王国が、ペルシア帝国やイベリア王国に対する重要な防衛拠点としていたノカラケヴィ(Nokalakevi)は、ペルシア軍がどうしても陥落させられなかった難攻不落の要塞都市。

4世紀~6世紀頃のラジカ王国時代(ビザンツ帝国支配下)の遺跡や城塞が残されています。

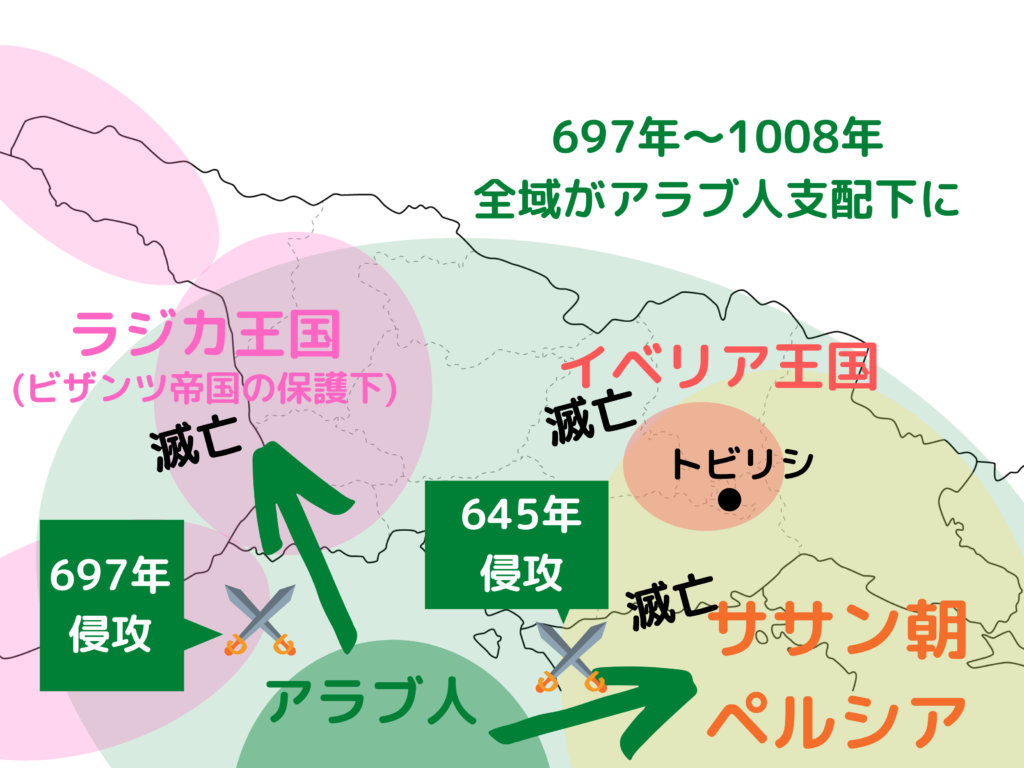

697年:東西ともにアラブ人の支配下に

7世紀に入ると、それまで強大な力を持っていたビザンツ帝国とササン朝ペルシアの国力が衰退していきます。

それまで二大帝国の争いの地だった東西ジョージアは力の空白地帯となりました。

そこに新たに南からやって来たのが、当時は最先端の軍事技術を誇っていたアラブ人。

ササン朝ペルシア帝国はあっけなく滅ぼされ(651年)、ビザンツ帝国もかつての広大な領土をどんどん奪われていきました。

大国でも敵わない強敵・アラブ人に、どの国の後ろ盾もない東西ジョージアの王国はなす術もありません。

・ラジカ王国(西):697年

・イベリア王国(東):645年*

*実際は580年にササン朝ペルシアによってすでに崩壊していた

と、それぞれ完全にアラブ人の支配下に。

アラブ人支配は以後300年以上に渡って続き、それまでのキリスト教文化の発展がストップすることになります。

【ヴァルジア】

ジョージア南部にあるヴァルジアは、アラブ人による侵略から逃れたキリスト教徒たちが、崖をくり抜いて作って隠れ住んだ岩窟都市&修道院。

各部屋はアリの巣のような通路や階段で結ばれて、地上19階にも渡る規模の「中世の共同住宅」です。

コメント