こんにちは!ジョージア滞在も丸3年!世界半周中ののぶよ(@nobuyo5696)です。

(世界半周についてはこちらの記事へどうぞ。)

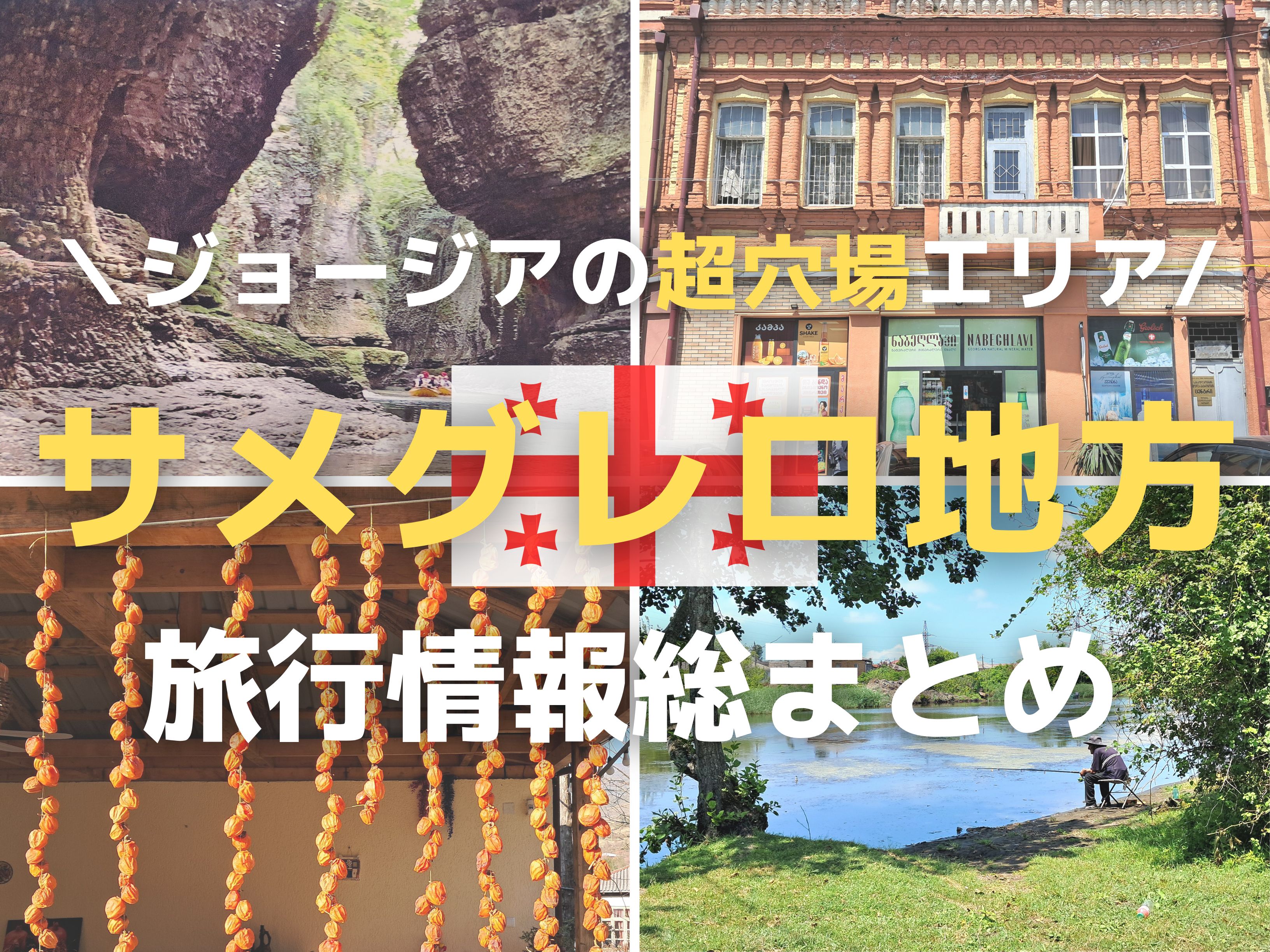

ジョージアの首都・トビリシ周辺は、魅力的なデイトリップ先の宝庫。

半日ほどでサクッと移動&観光できる場所から、丸一日かけてじっくりと楽しめる場所まで、日程と好みに合ったスポットが必ず見つかります。

トビリシから日帰りでアクセスできる数ある見どころの中で、のぶよ的に心からおすすめしたいのがボルニシ(Bolnisi / ბოლნისი)を周辺としたエリア。

トビリシからたったの1時間ほどで行けるにもかかわらず、訪れる旅行者の数はほとんどいない超穴場です。

ジョージア人にとってボルニシといえば、ジョージア最古の教会であるボルニシ・シオニがある町。

その完成は1500年以上も前のことで、この国のキリスト教文化の真髄が感じられる必見の見どころです。

ジョージア最古の教会はもちろんマストですが、それ以外にもボルニシ&周辺エリアにはとにかく見どころがたくさん。

ボルニシの町はおよそ200年前にドイツ人入植者によって拓かれた歴史もあり、その町並みは古き良きドイツそのものである点も独特です。

年間を通して晴天率が高いボルニシ周辺地域は、ジョージアきっての農業地帯としても有名。

トビリシの市場で売られている野菜や果物は、この地域で収穫されたものも多いそうです。

また、ボルニシ周辺ではワイン用のぶどう栽培も盛んで、中心街には小規模ワイナリーがたくさん。

ワイン派にとっては、トビリシから気軽に訪れることができるワインの聖地としての魅力もあるでしょう。

今回の記事は、なぜかほとんど注目されない&情報がないボルニシ&周辺エリアの観光情報を徹底解説するもの。

おそろしいほどのボリュームとなったので(定期)、2ページに分けてお送りします。

【1ページ目:サクッと知りたい人向け情報】

・ボルニシの歴史をザックリと。

・ボルニシ観光マップ

・ボルニシ観光でするべき12のこと

→クヴェモ・ボルニシの見どころ

→ボルニシ市内の見どころ

→ボルニシ郊外の見どころ

・ボルニシのおすすめ食堂・レストラン

【2ページ目:実際に行く人向け情報】

・ボルニシの交通・アクセス情報

→ボルニシの市内交通

→ボルニシ~近郊の村間の交通

→トビリシ~ボルニシ間の交通

・ボルニシの宿情報

トビリシからサクッと行ける見どころを探している人には、とにかくもう今すぐ行くべき。

ボルニシ周辺には見どころがたくさんあるので、数日間滞在しながらゆっくりとまわるのもおすすめです!

ボルニシの歴史をザックリと。

ボルニシを観光するなら、この地域の歴史を知っておくのが絶対。

そうでなければ何も楽しめませんし、単に「古い教会に行ってドイツっぽい町並みを散策した」だけの薄っぺらい旅になってしまいます。

まずは、観光を何倍も充実したものにするために最低限必要な、ボルニシ周辺エリアの歴史をザックリと知っていきましょう。

古代のボルニシ(800万年前):ジョージア最古の人類居住エリア

ボルニシが属するクヴェモ・カルトリ地方は、「最古の○○」のオンパレードです。

8000年前のものだと判明した世界最古のワイナリー跡が見つかったのもこのエリア。

他にも北西部のツァルカ近郊では7000年前のペトログリフ(岩に刻まれた絵文字のようなもの)が普通に残っていたり…太古の歴史が感じられるものすごいエリアなのです。

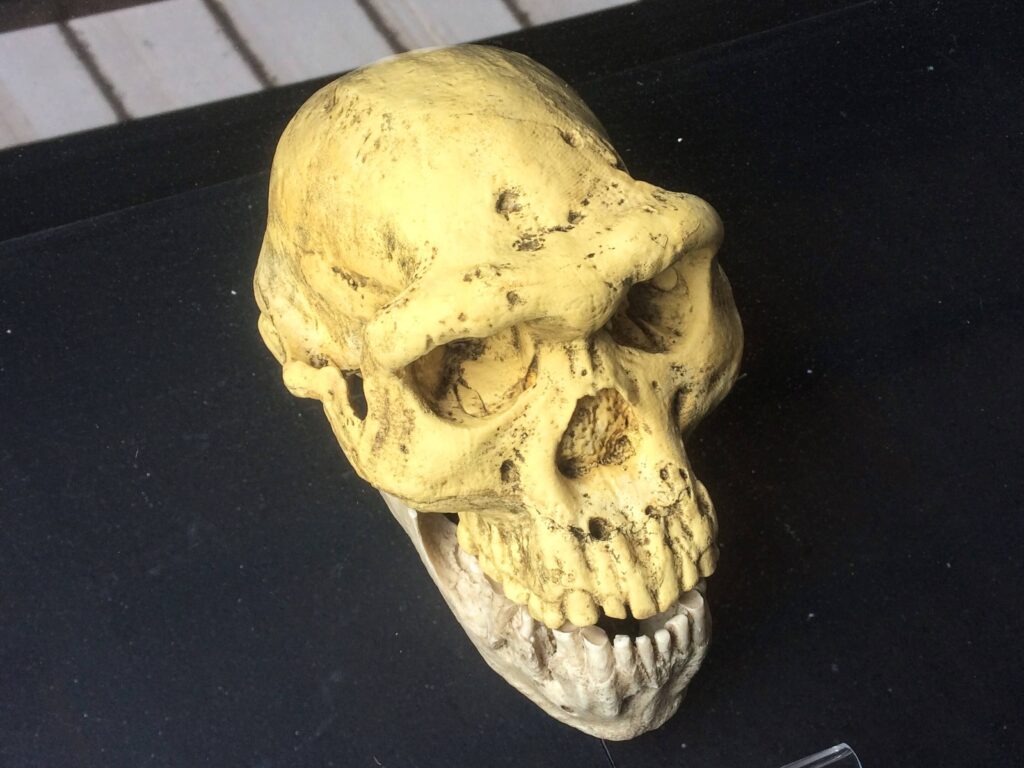

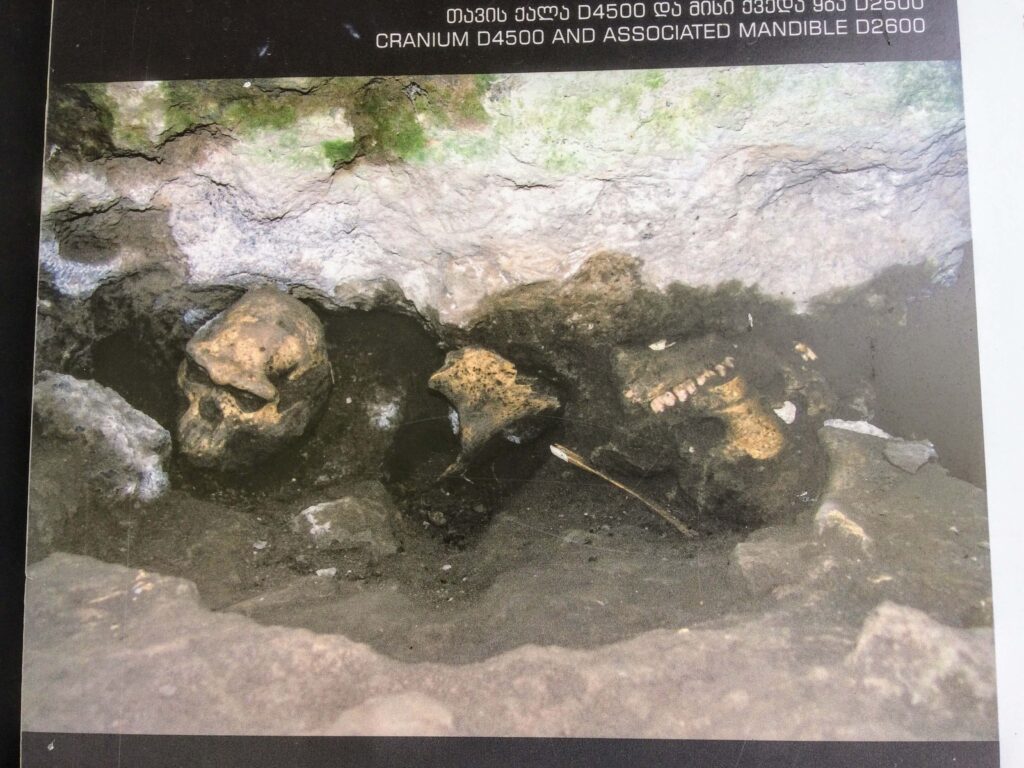

そんなクヴェモ・カルトリ地方のドマニシという村近郊では、アフリカ以外で世界最古の人骨が発見されたことでも有名。

研究の結果、この人骨はなんと800万年前のものだと判明しており、気の遠くなるような大昔から人類がボルニシ近郊エリアで生きていたことを実感させられます。

キリスト教受容後のボルニシ(4世紀〜7世紀):ジョージアの第一次黄金時代

お隣のアルメニアに次いで、ジョージアがキリスト教を受容し「世界で二番目のキリスト教国」となったのが327年のこと。

当時の首都・ムツヘタを中心としたジョージア東部地域ではキリスト教文化が花開き、王国は黄金時代を迎えます。

キリスト教の普及にともなって、王国の領内に次々と教会が建設されましたが、その多くは木造でした。

そのため、現在まで原型を残しているものは存在していません。

現在にまで残っているジョージアのキリスト教建造物の中で最も古いものが、ボルニシ郊外のクヴェモ・ボルニシ村にあるボルニシ・シオニ。

完成は493年で、今から1500年以上も前のことです。

当時のジョージア東部は、東のササン朝ペルシア帝国(現在のイラン)や南のアルメニア王国の文化の影響を大きく受けていました。

ボルニシ・シオニの建築様式や装飾の細部に、これらの国々の建築様式の特徴が強く感じられ、1500年以上前の歴史ロマンに心酔させられます。

中世のボルニシ(11世紀〜13世紀):第二次ジョージア王国黄金時代

ジョージア地域で初期キリスト教文化が花開いた4世紀~7世紀前半の第一次黄金時代は、アラブ人の侵攻と支配(7世紀後半~10世紀)によって終焉を迎えました。

アラブ人を撃退し、中世ジョージア王国として国土の統一&再びキリスト教文化が花開いたのは11世紀はじめ(1000年前)のこと。

中世ジョージア王国の黄金時代を象徴するかのように、ボルニシ周辺エリアにも壮大な教会や領土防衛用の城塞が次々に建設されます。

11世紀から13世紀前半にかけて栄光の時代を経験した中世ジョージア王国でしたが、13世紀半ば以降は暗黒の時代に突入します。

その原因が、モンゴル軍やティムール朝(現在のウズベキスタン)など中央アジア方面からの外敵の侵入と、それに続く南のペルシア帝国(現在のイラン)による侵攻。

ジョージア東部はおよそ200年に渡りペルシア帝国によって支配されることとなり、住民のイスラム教への改宗が強いられ、キリスト教文化は細々と残っていくだけとなります。

近代のボルニシ(19世紀前半):ドイツ人入植者の足跡

ボルニシの歴史の大きな転換点となったのが、19世紀前半(200年前)にこの地にやって来たドイツ人入植者の存在。

当時のジョージア地域を支配していたのは、弱体化したペルシア帝国を撃退したロシア帝国でした。

ロシア帝国の中央政府は、新しく獲得した広大な領土の開拓のために、当時の友好国であったドイツからの移民を多く受け入れる政策をとりました。

こうした時代背景の中、1818年にドイツ南部のスワビア地方から95の家族がボルニシに移り住み、この地の新たな歴史が始まるのです。

ドイツ人入植者たちは、自分たちのの出身地の建築様式そのままの家を建て、畑を開墾して食料を確保し、独自のコミュニティーを形成しました。

ドイツ人たちの定住とともに、ロシア帝国皇帝アレクサンドルⅠ世の妹であるエカテリーナの名を冠して「エカテリネンフェルド」と名付けられたこの町こそが、現在のボルニシ。

20世紀のはじめにかけてエカテリネンフェルドは繁栄し、最盛期には2000人以上の人口を誇りました。

ソ連時代(20世紀):ドイツ人の追放と新たな住人

1921年にジョージアがソ連の支配下に入った後も、エカテリネンフェルドの繁栄はしばらく続きます。

1939年には、ナチス率いるドイツとスターリン率いるソ連は共にポーランドを侵攻するなど、相変わらず二国間の関係は良好。

この時代にエカテリネンフェルドの町名は、ドイツ共産党員ローザ・ルクセンブルグの名を冠した「ルクセンブルグ」へと改称されます。

そんな状況が一気に変化したのが、第二次世界大戦の最中である1941年に起こった、ナチス・ドイツ軍による突然のソ連領への侵攻(独ソ戦)でした。

当時のソ連の指導者・スターリンは、友好国から一夜にして敵国となったドイツの血を引くルクセンブルクの住民のほぼ全員をシベリア送りに処し、町の名前を「ボルニシ」へと改名します。

ドイツ人住民がほとんどシベリア送還されたことで、ゴーストタウンのようになったボルニシ。

新たにこの町にやって来て、ドイツ人が建てた空き家に住みはじめたのが、他エリア出身のジョージア人とアゼルバイジャン人でした。

彼らはドイツ人が建てた家を改装し、木製テラスを設置したりイスラム教のシンボルである月のモチーフを屋根の上に設置したりしました。

その結果、ドイツ風のボルニシの町並みにさらなる異国のエッセンスが加わります。

現在でもボルニシと周辺エリアの人口の60%以上はアゼルバイジャン人で、歩いているとジョージア語ではなくアゼルバイジャン語の方が圧倒的に多く聞こえてくるほど。

こうして「町並みはドイツ。住民はアゼルバイジャン人。でもジョージア領。」という、摩訶不思議なボルニシという町が形成されたのです。

ボルニシ観光マップ

青:ボルニシ市内の見どころ

オレンジ:ボルニシ郊外の見どころ

赤:おすすめ食堂&レストラン

黄色:バスステーション

クヴェモ・ボルニシの見どころ

ボルニシ観光におけるハイライトとなるのが、中心街から南に8kmほど離れたクヴェモ・ボルニシ(Kvemo Bolnisi / ქვემო ბოლნისი)という村を中心としたエリア。

クヴェモ・ボルニシ村自体は住民のほぼ100%がアゼルバイジャン人で、村の中心に建つ立派なモスクがシンボル。

イスラムの香り漂う村を取り囲むように、観光のメインとなる3ヶ所のキリスト教建造物が点在している点もなかなかユニークです。

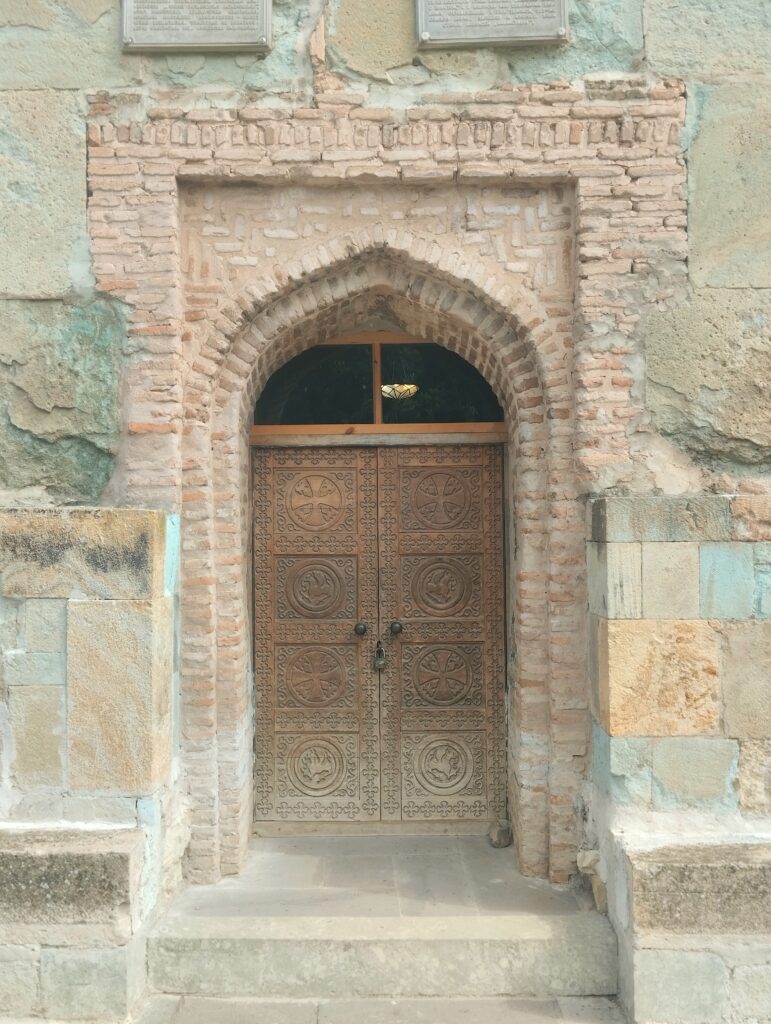

①ジョージア最古の教会「ボルニシ・シオニ」を見学する

ボルニシ観光最大のハイライトとなるのが、ボルニシ・シオニ(Bolnisi Sioni Cathedral / ბოლნისის სიონი)。【マップ 緑①】

493年に完成したもので、現存する中ではジョージアで最も古いキリスト教建造物です。

ボルニシ・シオニの外観は、ジョージアで一般的な鉛筆型のドーム屋根を備えたものとは全く異なる造りであることが一目見て分かります。▼

ジョージアの教会建築において、ドーム屋根が取り付けられるようになったのは6世紀~7世紀頃ともう少し後の時代のこと。

二等辺三角形の形をしたボルニシ・シオニの外観こそが、ジョージアの初期キリスト教建築における定番の造りであったと考えられます。

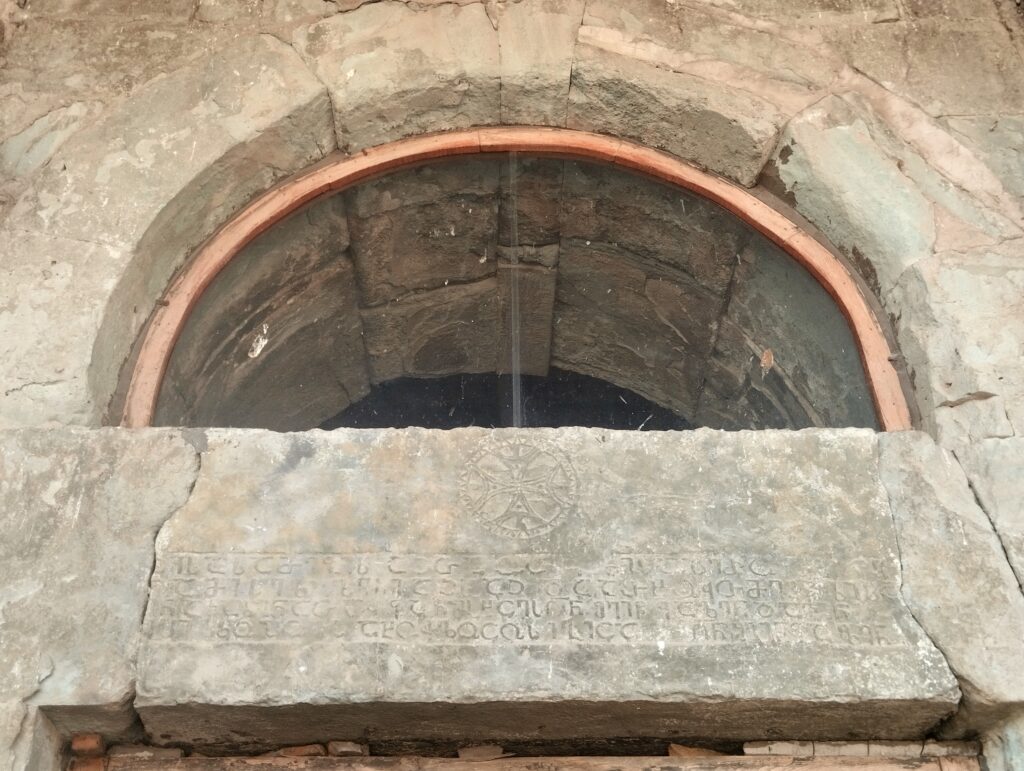

ボルニシ・シオニが完成した時代は、南のササン朝ペルシア(現在のイラン)が黄金時代を迎えていた頃。

地理的に近いジョージア東部ではペルシアとの関わりが強かったと考えられており、ボルニシ・シオニの装飾にもペルシア建築の影響が見られます。

ボルニシ・シオニでぜひ注目してほしいのが、外壁や内壁にいくつも刻まれた十字架。

円の中に四つの三角形を組み合わせたような独自の形の十字架は「ボルニシ・クロス」と呼ばれています。

実はこのボルニシ・クロス、現在のジョージア国旗の上下左右に四つ描かれた赤い十字架のモチーフとなったもの。

キリスト教文化を中心としたジョージアという国において、この場所がとても大切なものだということが分かります。

ボルニシ・シオニは、内部の造りもかなり独特。

外観と同様に青みがかったエメラルドグリーンの石が使用された柱がいくつも並び、天井部分で美しい曲線を描くアーチを形成しています。

1500年前の建築技術の高さに、ただただ感動させられるはず。

聖堂内部は、異教徒であっても鳥肌が立ちそうな畏敬の念を抱くほどに神聖な雰囲気。

他に人は誰もおらず、静寂だけが支配する空間に身を置いていると、身も心も清められていくようです。

聖堂正面の祭壇上には、後の時代に付け足されたフレスコ画が残ります。

しかしながら、すぐ目の前にある照明の関係で見えにくいのが残念。(こういうところ、ジョージアの教会は空間の演出が下手だと思う)

しかしながらフレスコ画自体の保存状態は素晴らしく、ディテールまでしっかりと確認できます。

ボルニシ・シオニの敷地内にある建造物は、この聖堂と鐘楼、そして修道僧たちの居住スペースの3つだけ。

30分もあれば十分に見学できてしまう規模ですが、この場所が持つパワーはしっかりと感じられるはずです。

②中世ジョージアの傑作「ツグルガシェニ教会」を訪れる

ボルニシ・シオニから2kmほど東の小高い丘の上。

クヴェモ・ボルニシ村を見守るかのようにたたずむツグルガシェニ教会(Tsughrughasheni / წუღრუღაშენი)は、中世ジョージア王国時代の建築の傑作です。【マップ 緑②】

完成は1222年のことで、同じ時代に作られた教会に比べると二階のドーム屋根部分が大きい点が特徴的。

黄金色に輝く外壁は、見事な彫刻の数々で彩られています。

ツグルガシェニ教会の外観において特筆すべき点は、鉛筆型のドーム屋根の裏側部分にまで細かな装飾がなされていること。

細部にまでこだわりぬかれていることが分かりますし、それだけの資金力が当時の王国にあったことが想像できます。▼

ツグルガシェニ教会は小高い丘の上にあるため、敷地内からは視界の限りに広がる大地のパノラマが広がります。

教会の内部は、どちらかというと無骨で地味な印象。

フレスコ画や彫刻等はいっさいなく、剥き出しの石造りが印象的です。

ツグルガシェニ教会の内壁には「秘密の穴」があると言われ、手がやっと入るほどの小さな穴にはボルニシ・クロスが刻まれた石が隠されているそう。

この秘密の穴の存在はかつてはキリスト教徒のジョージア人住民にのみ知られていたそうで、他の民族には門外不出の秘密だったのだとか。

かねてから様々な民族が行き交ってきた地で、どうにか自分たちの信仰を守ろうと苦心した人々の気持ちがなんとなく分かるような気がします。

③「聖ペテロ・聖ポウル修道院」から絶景を眺める

ボルニシ中心街とクヴェモ・ボルニシ村を結ぶ幹線道路のちょうど中間地点。

標高820mほどのエリア山(Mt. Elia)の頂上に凛とたたずむのが、聖ペテロ・聖ポウル修道院(Saint Peter and Paul monastery)です。【マップ 緑③】

修道院とエリア山の風景はとにかく美しく、ボルニシ中心街からもクヴェモ・ボルニシ村からもその姿が見られるほどに、この地域のシンボルのような存在。

エリア山周辺には他に人工物はいっさいなく、異世界に迷い込んでしまったかのような風景が見られます。

もともとこの場所には小さな教会が建っていましたが、現在の建物が完成したのは2012年とごく最近のこと。

現役の修道院として機能しており、この地で祈りを捧げながら生活を送る修道僧の姿も見られます。

幹線道路から修道院までは、石が敷き詰められた急坂が1kmほど続き、歩いて登るのはなかなかハード。

しかしながら、苦労して登る価値は十分にあると思います。

修道院の建物や内部は完全に新しいもので、歴史的価値はほとんどありません。

しかしながらこの場所最大の魅力は、これ以上ないほどに開放的な眺めにあります。

下界よりも標高が200m以上も高く、視界を遮るものはいっさいないため、周囲360°見渡す限り広がるパノラマは圧巻のひとこと。

南のクヴェモ・ボルニシ村も、北のボルニシの町も、広大で乾いた大地の風景も、すべてを一望する絶景はまるで神の視点。

この眺めを一目見れば、この場所にわざわざ聖地が築かれた理由が一瞬で理解できます。

修道院観光後、下界へと再び急坂を下っていく途中から眺める十字架の丘のパノラマもお見逃しなく。▼

広大な大地とクヴェモ・ボルニシ村の遠景、その奥に連なる山々…

それらを見守るようにたたずむ巨大な十字架は、なんとも言えない神聖さを醸し出しています。

④「M.カシモフ・モスク」でアゼルバイジャン文化に触れる

3つのキリスト教の聖地に取り囲まれたクヴェモ・ボルニシ村。

そのど真ん中で抜群の存在感を誇るのが、M.カシモフ・モスク(Mescid M. Qasimov)です。【マップ 緑④】

その堂々たる佇まいは、キリスト教建造物に感動した旅行者に「ここはアゼルバイジャン人の村」だと主張するかのよう。

完成は2016年とごく最近のことで、外観も内部もまだまだ新しくピカピカです。

モスク内部は、真っ白な壁にパステルブルーの差し色が可愛らしく、どこか現実離れしたような空間。

しかしながら、お祈りに訪れた人の日用品や私物も至る所に置かれており、現役のモスクとして利用されていることも感じさせます。

このモスクは、クヴェモ・ボルニシ村の住人たちの誇りなのだそう。

礼拝の時間になるとモスクからのアザーンが村中に響き渡り、ジョージアに居ながらもアゼルバイジャンの雰囲気が強く感じられます。

⑤「クヴェモ・ボルニシ村」の独特な風景を散策する

キリスト教建造物めぐりとモスク見学を終えたら、クヴェモ・ボルニシ村をのんびりと散策してみましょう。

村の路地を歩きはじめると、どうも雰囲気が一般的なジョージア地方部の村とは大きく異なることに気がつくはずです。

独特の雰囲気の最大の理由が、村のありとあらゆる路地の両脇に連なる石壁。

民家のほとんどは分厚い石壁の中に隠れるように建っており、外から中の様子がいっさい見られないようになっています。

石壁が音を遮るからなのか、クヴェモ・ボルニシ村はとにかく静かだったのが印象的。

ジョージア地方部あるあるの、怒鳴り散らすおばさんの怒号や犬の吠え声などもまったく聞こえず、静寂に支配された路地はなんだかちょっと怖いくらいです。

石壁が与える冷たい印象のためなのか、そこはかとない静けさのためなのかは分かりませんが、村全体に閉鎖的な雰囲気が漂っていたのも特徴的。

たまに見かける村人に挨拶しても怪訝な顔で見られることも多く、どことなく余所者に対して警戒心があるような印象を受けます。

村にただよう静寂と閉鎖的な雰囲気を一気に打ち消したのが、礼拝の時間を知らせるアザーンでした。

音のする方へと石壁の路地を歩いていくと、モスクの前に集まる人たちの姿が。

こちらでは閉鎖的な感じはせず、むしろ色々と話しかけられてはお決まりの質問攻めタイム(アゼルバイジャン語で)となります。

先ほどまで村全体を覆っていた閉塞感が嘘だったかのように、活気と笑顔にあふれるモスク前の広場。

いったいどちらが本当のクヴェモ・ボルニシの姿なのだろうか…

そんな疑問を持ってしまうほどに、二つの対極的な雰囲気が同時に存在する異空間のような村でした。

ボルニシ市内の見どころ

観光ハイライトとなるクヴェモ・ボルニシ村のキリスト教建造物めぐりを終えたら、次はボルニシ市内の見どころを制覇していきましょう。

もう一つの観光ハイライトであり、この町の近代史の象徴であるドイツ人地区の散策がボルニシ市内観光のメイン。

郷土料理や地ビールにワイナリーめぐりなど、ボルニシならではのグルメ体験も楽しみです。

⑥「エカテリネンフェルド(ドイツ人地区)」で古き良きドイツに迷い込む

ボルニシ中心街にはこの町を拓いたドイツ人入植者が暮らした家が多く残りますが、中でも古い建物が密集しているのが、エカテリネンフェルド(Yekatherinenfeld / ეკატერინენფელდი)。【マップ 青①】

別名を「ドイツ人地区」と言い、古き良き香り漂う200年前のドイツの田舎町の雰囲気でいっぱいです。

「ボルニシの歴史」の項で解説した通り、エカテリネンフェルドとはドイツ人がこの地にやって来た時代に付けられたボルニシの昔の町名。

東西に500mほど続く3本のストリートがエカテリネンフェルドの中心となっており、石造りと木組みを基調にした家々がずらりと建ち並びます。

エカテリネンフェルドを拓いたドイツ人入植者のほとんどはこの地を去ってシベリアへと送還されてしまったため、現在にまで残るドイツ人の末裔はかなり少数だそう。

住人の多くはソ連時代に移住して来たジョージア人となっており、もともとのドイツ風の建築にジョージア風の木製テラスが付け足された民家も多くあります。

ボルニシ市は、エカテリネンフェルドの歴史的な町並みと豊かな歴史をどうにかして観光客誘致につなげようとしているよう。

当時の商人が住んだ家や富裕層の邸宅などに説明書きボードを設置したり、エカテリネンフェルド散策マップを配布したり、色々と頑張っています。

エカテリネンフェルドのドイツ風民家のおよそ半数には現在でも住人がいるようですが、残りの半数は空き家となっており、老朽化が激しいものも。

歴史的価値がある建物の保護が課題となっていますが、資金難から実現は難しいようです。

特に、南側の2本のストリート沿いには老朽化した空き家が多く、まるでお化け屋敷のような建物もちらほら。

屋根の瓦がぼろぼろになっているものや、窓が割れているものも多く、そこはかとない哀愁が漂っています。

人影も少なく、鄙びた雰囲気のストリートを歩いていると、まるでひと昔前のドイツの田舎町に迷い込んだかのような気分になるはず。

歴史的建物をひとつひとつまわるのも良いですが、気の向くままにぶらりと散策するのがおすすめです。

実は、200年前のドイツ人入植者の足跡をたどれる場所はエカテリネンフェルドだけではありません。

クヴェモ・カルトリ地方全体の数十の村でドイツ人地区が残っていたり、村全体がドイツ風だったりすることも。

興味がある人は他のドイツ人村をまわってみるのも良いでしょう。

⑦「ボルニシ・ミュージアム」でもっとボルニシを深く知る

2020年にオープンしたばかりのボルニシの新名所が、ボルニシ・ミュージアム(Bolnisi Museum)【マップ 青②】

ボルニシ周辺地域で発掘された古代の出土品がメインに展示されており、その質の高さと見ごたえに定評があります。

ミュージアムの建物自体も著名建築家によるモダンでスタイリッシュなものとなっており、「ヨーロパの美術館BEST10」に選出されるという快挙も成し遂げました。

のぶよは時間的に内部の見学ができなかったので、次回の楽しみにとっておきます。

歴史に興味がある人は必見です!

⑧「ボルニシ・バザール」でソ連時代に迷い込む

ボルニシの中心街はジョージアの地方都市では珍しく、ソ連感があまり感じられないのが特徴的。

ドイツ人地区以外にもドイツ風の建築が多く残っているためか、ヨーロッパの田舎町のような独特の雰囲気があります。

そんなボルニシでおそらく最もソ連が感じられるスポットが、ボルニシ・バザール(Bolnisi Farmars Market / ბოლნისის მეურნეთა ბაზარი)。【マップ 青③】

バザールがある敷地の外は、市場近くにしてはかなり静かな雰囲気。

しかしながら、一歩敷地内に入るとそこはかとない限界感が漂っています。

バザールには活気がほとんどなく、とてつもない退廃的な雰囲気。

ジョージア東部髄一の野菜の産地ということもあり、さぞ活気にあふれた市場なのだろうと想像したので拍子抜けしてしまったほどです。

しかしながら、これはこれでボルニシの新しい一面。

露店の人たちもそこまでしつこく絡んでくるわけでもなく散策しやすいので、ジョージアの市場初心者にもおすすめです。

⑨「ルクセンブルグ醸造所」のドイツ式ビールを飲む

ドイツの香り漂う町・ボルニシには、なんとドイツ式ビールを自家醸造しているスポットまで存在してます。

それが、バスステーション近くのルクセンブルグ醸造所(Luxembour Brewery / გერმანული ლუდსახარში)。【マップ 青④】

「ボルニシの歴史」の項で解説した通り、「ルクセンブルグ」とは第二次世界大戦中にエカテリネンフェルドから改名されたボルニシの旧名。

この醸造所ではドイツビールの製造方法に忠実に従い、ドイツ製の器具を用いて作られたビール”Luxembourg”を醸造しており、リットル単位で生ビールをペットボトル販売しています。

醸造所のすぐ横にはビアホール兼レストランがあり、こちらで出来たての地ビールを飲むのもおすすめ。

一見するとちょっとお高めの店なのかと思いきや、生ビール1杯3GEL(=¥150)ととてもリーズナブルです。

ボルニシが誇るドイツ式地ビール”Luxembourg”は、ジョージアの一般的なビールとは大きく異なる風味が特徴的。

苦みが強めでキレがあり「THE・ラガー」といった味わいは、日本人が好きなビールの味そのものです。

ドイツ風の町並みでたしなむ絶品ドイツビール。

ジョージア広しといえどもボルニシでしかできない体験だと思うので、ビール党の人はもう行くしかありません!

⑩ボルニシのご当地グルメ「ハンガリ」を食べる

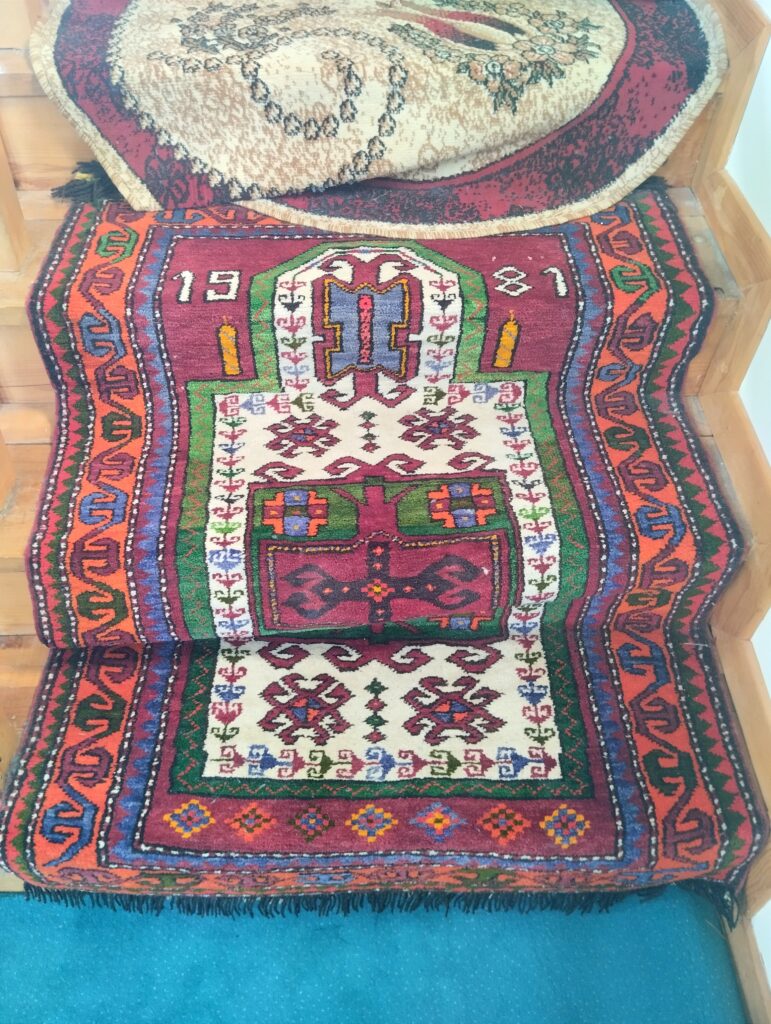

アゼルバイジャンの文化が混ざるボルニシには、ここでしか食べられないご当地グルメが存在しています。

その名も「ハンガリ」(Khangali / ხანგალი)。

響き的にヨーロッパの国・ハンガリーに関係する料理なのかと思いきや、そんなことはありません。

極限まで薄くのばした小麦粉生地を四角形に切り分けて茹で、ヨーグルトと大量のバター、刻みニンニクとキャラメルオニオンをたっぷりとのせて食べる豪快な料理です。

その食感は、もはや食べ物ではなく飲み物。

ちゅるっちゅるの生地をヨーグルトの酸味とバターの芳醇な風味、玉ねぎの甘味と旨味が包み込み、これ以上ないほどに完璧なハーモニーとなっています。

▲ ハンガリのルーツとなっているのは、おそらくアゼルバイジャンや北コーカサス地域で食される「ヒンカル」。

ヒンカルは、ハンガリとほぼ同じものに羊肉や牛肉がのる料理で、ヨーグルトの他にトマトベースのピリ辛ソースをかける点も微妙な違いです。

アゼルバイジャンの文化とジョージアの文化が交差するボルニシならではのユニークなご当地グルメ「ハンガル」。

食べられるレストラン情報は後述しているので、ボルニシ滞在時にぜひ一度は挑戦してみましょう!

ボルニシ郊外の見どころ

ボルニシは、クヴェモ・カルトリ地方南西部の交通のハブとして機能する町。

ここを基点に、周辺の小さな村や見どころへと足をのばすことも可能です。

ここでは、ボルニシから訪れたい郊外の見どころを紹介します!

⑪「クヴェシ城塞」から大地を一望する

ボルニシ~ドマニシ間を結ぶ幹線道路を走っていると、巨大な岩山の上に建つ城塞が目を引きます。

これがクヴェシ城塞(Kveshi fortress / ქვეშის ციხე)。【マップ オレンジ①】

7世紀にはすでに要塞が建設されていたとされており、長い期間を通してこの地域の防衛拠点&支配者の居住地としての役割を担ってきた場所です。

大地から生えたかのような岩山の頂上に建つクヴェシ城塞は、クヴェモ・カルトリ地方の大地を一望するビューポイント。

この地域の長い歴史に思いを馳せることができます。

⑫「ドマニシ」で800年前にタイムトラベルする

ボルニシからぜひ足をのばしたいのが、クヴェモ・カルトリ地方の最果てに位置するドマニシ(Dmanisi / დმანისი)。【マップ オレンジ②】

それまでの考古学界の常識を大きく変えることとなった800万年前の人骨が発見されたのが、まさにこの場所です。

まるでポストカードのような風景が見られるドマニシ・シオニも必見。

細部にまでこだわられた装飾とユニークの建築様式は、ジョージアでも独特の存在感を放ちます。

現在でも発掘作業が続けられており、新たな発見が期待されているドマニシ。

太古の歴史ロマンと感動の建築美、周囲の自然風景の美しさを同時に味わうことができます。

ボルニシのおすすめ食堂・レストラン

ボルニシ中心街には、飲食店の選択肢はあまり多くないのが現状。

「マラニ」と呼ばれる家族経営のワイナリーでは食事を提供してもらうことができ、多くの旅行者はワイナリー見学とランチがセットになったツアーに参加することが多いからかもしれません。

ここでは、ボルニシ中心街でのぶよが訪れた食堂とレストラン2軒を紹介します。

どちらもとにかくおすすめなので、ボルニシ滞在時にはぜひ立ち寄ってほしいです!

謎の場末食堂

ローカル感100%の空間で食事がしたいなら、ボルニシ中心街ど真ん中にある謎の場末食堂がおすすめ。【マップ 赤】

店名はなく、なんなら看板すら出ていません。

クヴェモ・ボルニシ村へ続く道路の基点となる交差点沿いの、こちらの建物の二階でひっそりと営業しています。▼

ガラス張りの螺旋階段をのぼった先には美容院や雑貨屋などが並んでいますが、そのうちの一部屋が目的の食堂です。▼

テーブルが3台あるだけの小さな空間では、とても愛想の良いおばさんがお出迎え。

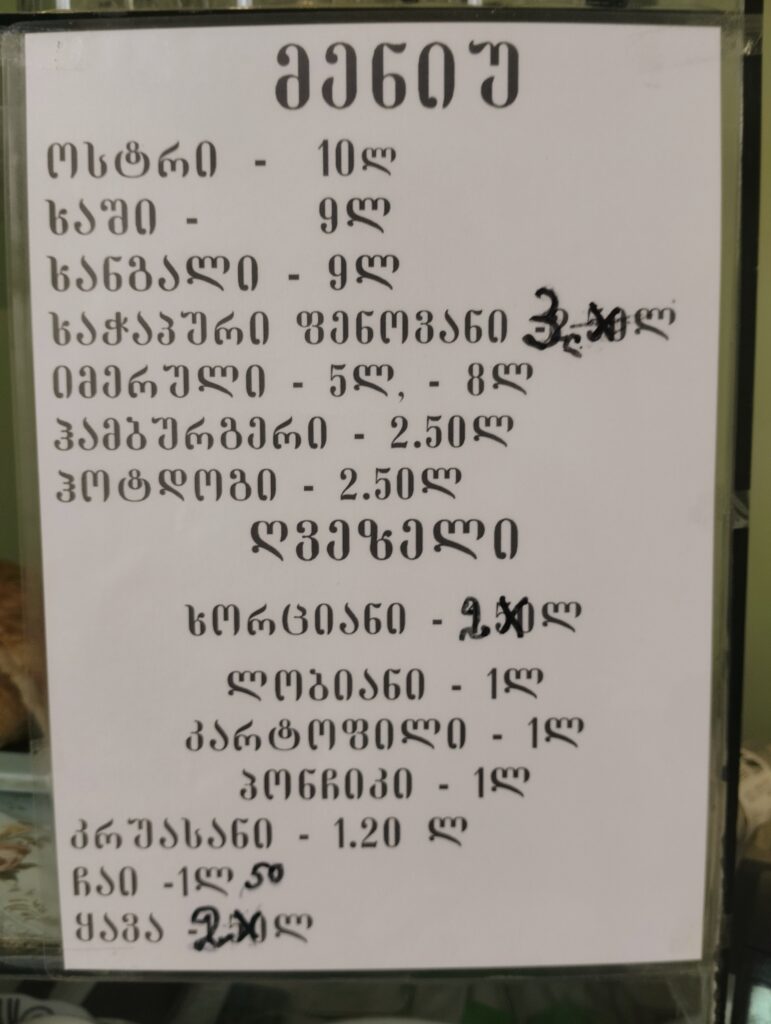

ジョージア語オンリーながらもメニューがちゃんと掲示されており、どれもかなりリーズナブルです。▼

ここでのぶよが注文したのが、すでに紹介したボルニシの名物グルメ「ハンガリ」。

おばちゃんも「美味しいわよ!」とおすすめしてくれたのですが、その言葉に偽りはない絶品でした。

ハンガリ以外にもメニューはいくつか。

オーストリ(牛肉トマトシチュー)やハシ(牛足の煮込み)等のスープ系料理をはじめ、ハチャプリやグヴェゼリ(具入り揚げパン)などの小麦粉生地系料理が揃っています。

地元の人も入れ替わり立ち替わり食事をしていく様子が見られ、人々に愛される店という雰囲気も素敵。

ボルニシのローカル感にひたりながらの食事にはおすすめです!

Bolnisi Khinkali House

もう一軒おすすめしたいお店が、中心街西部のバスステーションそばにあるBolnisi Khinkali House。【マップ 赤】

店名の通りヒンカリが名物ですが、BBQ系や前菜系などジョージア料理の定番はだいたい揃った豊富なメニューが魅力的です。

価格帯は、ヒンカリ1個1.3GEL(=¥65)~とまあまあ良心的。

ヒンカリ以外の料理の価格帯もトビリシの3割引きほどなので、色々と頼んでみたくなります。

…が!ここはやはりヒンカリを食べるのが筋というものでしょう。

注文したのは、キノコのヒンカリとひき肉のヒンカリ。

キノコのヒンカリはもう少しスープを入れて旨味を引き出してほしいところで、個人的にはやや微妙。

しかしながら、ひき肉のヒンカリの美味しさにはびっくりしました。

ちゅるちゅる&もっちりが同時に味わえる生地の食感と、これてもか!とたっぷり詰まったスープ、ほろほろのひき肉の塩加減もちょうど良く、とにかくバランスが良いヒンカリです。

具には細かく切られた人参が入っているのが独特(普通は入らない)で、やや多めの刻みハーブとともに香味高い味わいを引き出しています。

ジョージア全国でヒンカリを食べ比べているのぶよ的には、かなり上位に食い込んでくるレベルの絶品ヒンカリ。

ひょっとしたらBEST5入りするかも…?

だてに「ボルニシのヒンカリ店!」とド直球ストレートな店名で営業しているわけではない、Bolnisi Khinkali House。

香ばしく肉汁お化けのヒンカリに感動したい人はぜひ!

コメント