こんにちは!ジョージアの最果てに位置するトゥシェティ地方を合計1ヶ月間に渡って旅した、世界半周中ののぶよ(@nobuyo5696)です。

(世界半周についてはこちらの記事へどうぞ。)

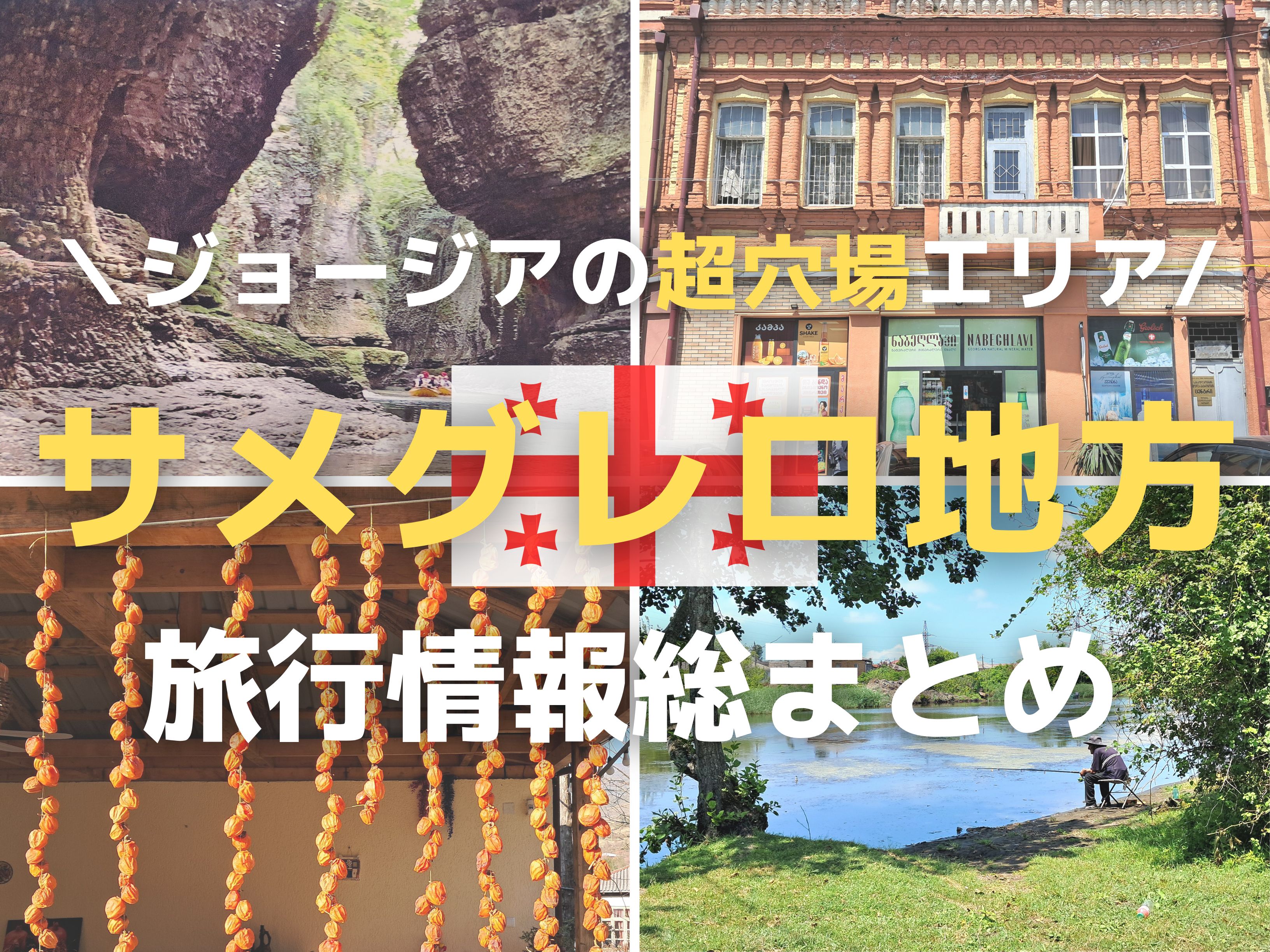

コーカサス山岳地域の奥地にあるトゥシェティ地方を訪問したのは、今回で2回目。

その魅力をひとことで表すなら、「死ぬまでに自分の目で見たい、ジョージアの原風景が残る”最後の秘境”」です。

「最後の秘境」だの「死ぬまでに見たい」だの使い古されたキラキラ表現を使いやがって…

とお思いの方、その気持ちはもう!とてつもなく!ものすごい勢いで!よ~く分かります。

ちょっと車に数時間乗って行ける山の中で、バーベキューでもしながらSNSに写真をアップできるくらいの場所が「秘境」だったら、そもそもこのジョージアという山国の80%くらいは秘境となりますからねえ。

ご安心を。

今回紹介するトゥシェティ地方は、2025年現在でも電気すら通っておらず、数々の山の掟が現在にも息づいている、文字通りの「秘境」です。

トゥシェティ地方は、コーカサスの深い山々によってジョージアの他エリアとは隔てられているため、独自の文化や建築様式、宗教観などが現在にまで強く息付いており、風景も雰囲気も流れる時間も完全なる異世界。

大自然の素晴らしさも民俗学的な面白さも同時に味わえる、ジョージア国内でも異色の山岳地域なのです。

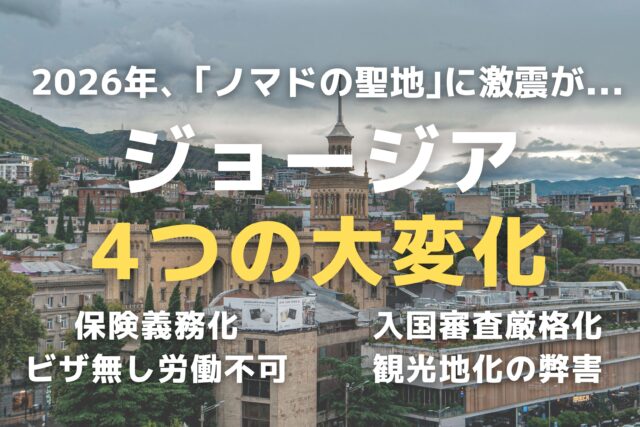

…と、色々書き連ねて来ましたが、トゥシェティ地方へは本当にできる限り早いうちに行った方が良いです。

「ジョージア最後の秘境」にも観光ブームの波は年々到達しつつあり、のぶよが訪れた2020年と2025年のたった5年間という短い期間でさえ、かなり旅行者向けに一気に開かれた印象を持ったため。

今こうしてのぶよが推しに推しまくっている「トゥシェティ地方」がずっとこのままであり続ける保証は、どこにもないのです。

というわけで今回の記事は、トゥシェティ地方の旅行&観光に必要な情報を全てまとめたもの。

こんなコーカサス山脈の奥地までわざわざやってくる旅行者は限られているので、(おそらく)日本初のトゥシェティ旅行ガイド記事だと思います。

【1ページ目:とりあえずトゥシェティ地方が気になる人向け情報】

・トゥシェティ地方の基本情報 (地理/信仰&言語/ライフスタイルetc)

→トゥシェティ地方の地理

→トゥシェティ地方の宗教観

→トゥシェティ地方の民族と言語

→トゥシェティ地方独自のライフスタイル

→トゥシェティ地方の歴史

・トゥシェティ地方の観光スポット13選

・トゥシェティ地方でしたい独自の文化体験9選

①コーカサスならではの乗馬体験

②ジョージアで一番の星空を観賞する

③幻の地ビール「アルディ」を飲む

④郷土料理&名物グルメを制覇する

⑤伝統工芸&伝統音楽の美しさに感動する

⑥独自の信仰を理解する

⑦伝統建築を観察する

⑧スプラに参加する

⑨ゲストハウスで極上の山時間を過ごす

【2ページ目:実際にトゥシェティ地方を旅する人向け情報】

・トゥシェティ地方観光のベストシーズン

・トゥシェティ地方のアクセス・エリア内の移動

・トゥシェティ地方旅行のプランニングのヒント(必要日数/まわり方/宿泊etc)

・トゥシェティ地方旅行時の注意点・アドバイス13箇条

こんな感じで、1ページ目は【トゥシェティ地方をざっくりと知りたい人向け】の内容 / 2ページ目は【実際にトゥシェティ地方への旅行を考えている人向け】の内容になっているので、気になるところからチェックしてみてください(いかんせん、かなりのボリュームなので)。

単に観光情報やアクセス情報をまとめただけの記事にはしたくないのはもちろん、文化面を知らずにトゥシェティに行ったところで金と時間をどぶに捨てているようなもの。

そのため、トゥシェティ地方ならではの伝統や文化、歴史などに関しても、できる限り幅広くスポットライトを当てた濃ゆ~い内容となっています。

日本語でも英語でも情報が少ないトゥシェティ地方ですが、旅行に必要な情報は全て網羅しているはず。

とにかくもう、トゥシェティ地方は全てにおいて魅力が異次元なので、ぜひとも一人でも多くの日本人旅行者に興味を持ってもらい、この場所の素晴らしさに感動してほしいです。

コーカサスの大自然と山の民が育んできた伝統が見事に混ざり合った「ジョージア最後の秘境」へ……いざ!

トゥシェティ地方とは?旅行の前に知っておきたい基本情報

そもそも、日本人にとってはトゥシェティ地方なんて未知of未知。

ジョージアという国自体がまだまだマイナーですし、そのさらに奥地にある山岳エリアのことなど、99%の人にとっては何の知識もイメージもないはずです。

まずは、トゥシェティ地方とはいったいどんなエリアなのか、数あるジョージアの山岳地域の中で何がそんなに特別なのか…など、基本的な情報をどどっと解説していきます。

正直、これらの知識なしでトゥシェティ地方を旅しても意味がないので、美しい観光スポットをチェックする前にしっかりと理解しておきましょう。

ジョージアで最もアクセスしづらい地域?【トゥシェティ地方の地理】

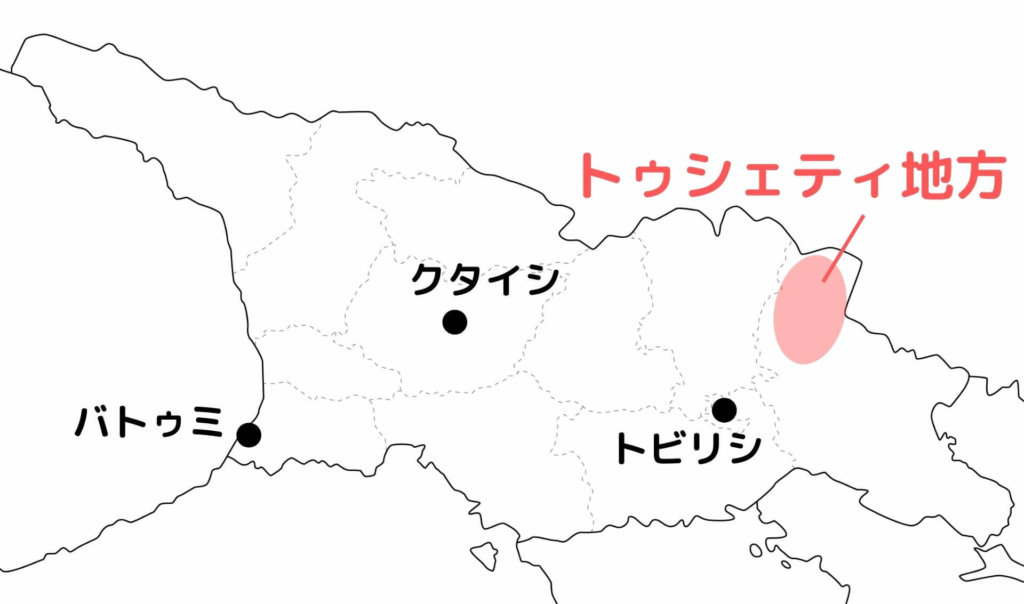

トゥシェティ地方があるのは、ジョージア北東部のコーカサス山脈の南麓にあたるエリア。

周囲を3000m~4000m級の山々に囲まれており、すぐ北側には現在ロシア領であるチェチェン共和国やダゲスタン共和国などのイスラム教徒が多数派の地域があります。

首都のトビリシからトゥシェティ地方までの距離は200kmほどと、地図上ではそこまでアクセスが不便なようには感じません。

しかし実際は車両通行可能な山道が1本通っているだけで、これがトゥシェティ地方とジョージア他地域を繋ぐ唯一の道です。

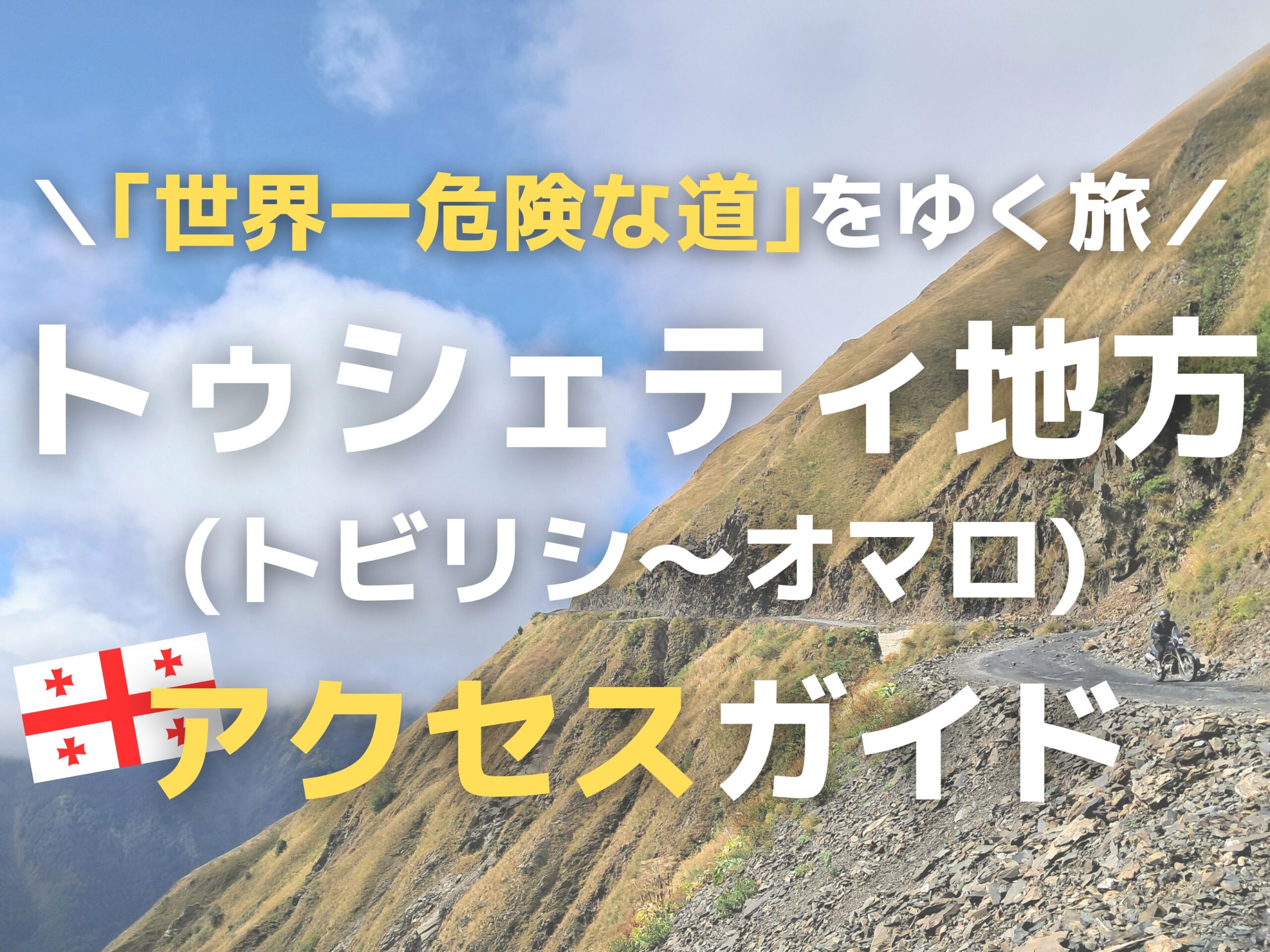

この唯一の道は、夏場の4ヶ月間しか通行不可能&「世界一危険な道」と称されるほどに事故や自然災害が多発するというなかなかの曲者。

こうした条件から、ジョージア国内で最もアクセスが難しい地域の一つに数えられます。

かつてのソ連時代にはトゥシェティ地方に電力を引く計画があり、送電線が整備されていたのですが、あまりの険しい地形と厳しい気候条件で工事は難航し、ソ連崩壊とともに計画自体が頓挫。

トゥシェティ地方へ続く道では、朽ち果てた送電線の残骸をいくつも目にすることができます。

ジョージアなのに豚肉がNG?【トゥシェティ地方独自の宗教観】

トゥシェティ地方では古くからアニミズム(精霊信仰)が盛んで、中世初期にジョージアでキリスト教が導入された後はそれらをミックスした独自の信仰が発展していきました。

そこに加わったのが、イスラム教のエッセンス。

トゥシェティ地方からコーカサスの山々を越えた北側には、現在ロシア領となっているダゲスタン共和国やチェチェン共和国などのイスラム圏があります。

トゥシェティの人々は中世以降、これらの異民族の侵攻に悩まされながらも文化的には大きな影響を受け、キリスト教が主であるジョージア他地域とは異なる独自の宗教観や文化が形成されたのです。

独自の宗教観の例として、トゥシェティ地方では豚肉や豚皮製品は絶対にご法度。

「トゥシェティの山で豚を食べるととんでもない不幸が起こる」と現在でも強く信じられ、人々に守られています。

豚肉を食べるのはもちろんのこと、豚の成分入りの加工食品や豚皮を使用した製品の持ち込みさえ許されていないので、訪問の際にはとにかくご注意を(地元の人曰く、「もしよそ者が豚肉を持ち込んでいるのがバレたら、川に放り落とされる」とのことです)。

トゥシェティ地方の素晴らしい点が、この独自の宗教観や信仰が現在でも色濃く残っている点。

各村には「ハティ」と呼ばれる精霊信仰の祠が必ず存在し、独自の宗教観に基づく女人禁制の概念も現役です。

ジョージアでも唯一無二であるトゥシェティ地方での宗教文化は、旅行前に絶対に理解しておきたいもの。

詳細は、「トゥシェティ地方の信仰に触れる」の項で解説しています!

二つの異なる民族が存在?【トゥシェティ地方の民族と言語】

トゥシェティ地方にルーツを持つ人々は「トゥシュ」と呼ばれ、誰もが自身のルーツに誇りを持っているもの。

中には数十世代前まで遡っても先祖全員がトゥシュ(=ジョージア他地域の人の血が混ざっていない)という人も少なくはなく、「国籍的にはジョージア人でありながらジョージア人ではない」という意識があります。

トゥシュの人々がいつ、どこからやって来たのかは謎に包まれているのが現状。

チェチェンやダゲスタンなど北コーカサス地域にルーツを持つナフ系民族が古代に分離して、トゥシュの人々が形成されたと現時点では考えられています。

その後、長い歴史の中で他の山岳民族やジョージア他地域の人々との混血が進み、現在のトゥシュ人は民族的にはジョージア人に分類されるようです。

現在のトゥシェティ地方の人口の圧倒的多数派は、ジョージア民族との混血が進んだトゥシュ人。

その一方で、混血することなく北コーカサスのイングーシ地域由来のルーツを保持したバツビ人もごくわずかに居住しています。

こうして古くからの他民族との交流・混血が進んだ結果、トゥシェティ地方には二つの異なる言語が存在しています。

・チャグマ方言:ジョージア語の一方言

・バツビ語:ナフ語派(チェチェン/イングーシなど北コーカサス諸地域の言語)の一方言

それぞれの言葉は全く言語グループが異なり、お互いに意思疎通は全く不可能だそう(おそらく、日本語とインドネシア語くらいには違うはず)。

現在のトゥシェティ地方で話されているのは基本的にチャグマ方言で、バツビ語は消滅危機言語。

歴史的にバツビ人が居住していたインドゥルタなどの奥地出身の人の中には、バツビ語を話す人もいるそうですが、そのほぼ全員は高齢者となっています。

このように、コーカサスの山を越えてやってきた異民族の侵入と交流が長い間繰り返され、独自の民族構成や言語が形成されたトゥシェティ地方。

外敵から村を防衛するために各村に築かれた見張り塔は、現在ではトゥシェティ地方を象徴する景観となっています。

一年中山に住んでいるわけではない?【独自のライフスタイル】

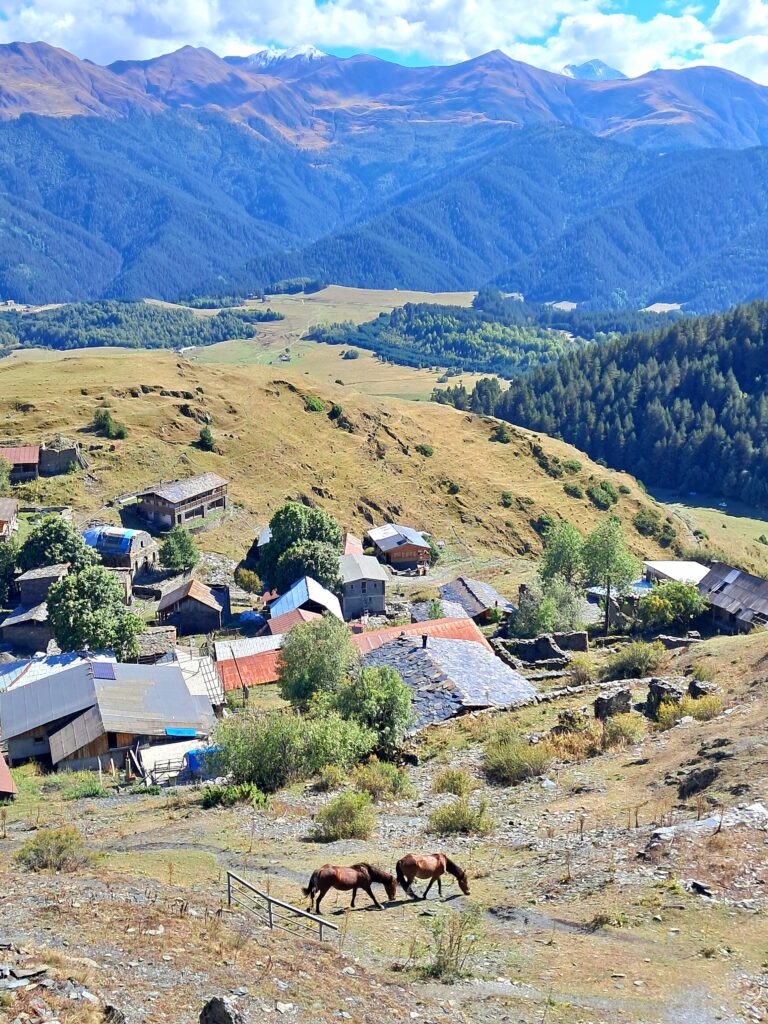

現在、トゥシェティ地方で人が住む村は50余りあるのですが、ほとんどの村人は一年中トゥシェティに住んでいるわけではありません。

というのも、雪が降る10月~5月の間は下界とをつなぐ唯一の道路が通行不可能となってしまい、エリア全体が完全に孤立してしまうため。

トゥシェティ地方の住民のほとんどは、6月~9月の夏季のみ生まれ育ったトゥシェティの村に戻って生活し、それ以外の季節は麓の町に構えた別宅で生活する…というライフスタイルを貫いています。

この独自のライフスタイルは、もともとトゥシェティ地方に根付いていた遊牧文化の影響もありますが、ロシア帝国統治時代の移住政策の影響も大きいです。

かつてのトゥシェティの人々は年間を通して山に居住し、季節によって場所を移動しながら家畜を放牧させることで生活していました。

数百年や数千年続いてきたトゥシェティの人々の山での生活が大きく変わったのが、今からおよそ150年前のロシア帝国統治時代のこと。

山岳地域の住民を標高の低い地域に移住させる政策が敷かれ、山の麓にトゥシェティの人々が冬を越すための村が造成されることになったのです。

こうして形成されたのが、トゥシェティの人々が冬を越すための別宅を持つクヴェモ・アルヴァニ村というわけ。

つまり、現在のトゥシェティの人々の「夏は山で過ごして冬は下界で過ごす」という半ノマド的な独自のライフスタイルは、比較的新しいものだと言えます。

トゥシェティ地方の歴史

トゥシェティ地方がジョージアの中でも独特な文化を現在にまで残しているのは、この地域がたどった歴史の影響によるもの。

トゥシェティ地方の長い歴史をひとことでまとめるなら、「歴史上ずっとさまざまな民族にとっての隠れ里だった」という点です。

ここでは、トゥシェティ地方を旅する前に知っておきたい歴史をざっくりと見ていきましょう。

時は今からおよそ1700年前の4世紀初頭のこと。

当時のトゥシェティ地方はジョージア東部地域を治めたイベリア王国の支配下にありました。

イベリア王国は321年にキリスト教を受容して、お隣アルメニア王国に次ぐ「世界で二番目のキリスト教国」となり、支配地域のキリスト教化が進みます。

しかし、山深いトゥシェティにはキリスト教の波は到達せず、太古からの精霊信仰が強く息づき続けたのです。

そのため、キリスト教化から逃れた周辺のジョージア系民族がトゥシェティに集まるようになり、民族間の混血が進みます。

長らく独自の精霊信仰を守り抜いてきたトゥシェティ地方に、とうとうキリスト教がもたらされたのは9世紀(1200年前)のこと。

当時のジョージア一帯はイスラム教徒であるアラブ人の支配下におかれており、今度はイスラム化から逃れてきたキリスト教徒のジョージア人が、イスラム勢力が及ばない山奥のトゥシェティに避難してきました。

しかしながら、当時のトゥシェティのキリスト教化はとても限定的なもので、住民の大半は伝統の精霊信仰にキリスト教を混合させた独自の信仰を持つように。

キリスト教の祈りの場として教会などが建設されることは、中世~近代全体に渡って一切ありませんでした。

トゥシェティ地方に現存する最古の教会であるシェナコ村の聖ギオルギ教会は、19世紀に入ってからの建造と、ジョージア的にはかなり新しいものです。

10世紀~13世紀半ばにかけての中世ジョージア王国時代が終焉すると、ジョージア一帯はモンゴル帝国をはじめとする異民族の度重なる侵攻に悩まされることになります。

山深いトゥシェティにまでは異民族の手は及ばなかったものの、状況が一変したのが1400年のこと。

中央アジアからジョージアに襲来したティムール朝が、なんと深い山を越えてトゥシェティ地方にまで到達したのです。

ティムール朝はトゥシェティ地方においても破壊の限りを尽くしました。

現在のオマロにあるケセロ城塞もティムール朝による焼き討ちに遭ってしまい、その痕跡は現在でも城壁の一部に残されています。

15世紀半ば(550年前)には、異民族の侵攻によってとうとう中世ジョージア王国が崩壊。

その後17世紀(400年前)までにはジョージア東部のほぼ全域がペルシア帝国(現在のイラン)の支配下となり、イスラム化が進みます。

しかしさすがのペルシア帝国の支配も山岳地域にまでは及ばず、16世紀~17世紀にかけてのトゥシェティ地方は、イスラム教化を恐れたキリスト教徒たちの避難先として一種の黄金時代を経験します。

同時期に、トゥシェティ地方は隣接するダゲスタンやチェチェンの諸民族による侵攻をたびたび受けるように。

古代には精霊信仰が盛んで良き交易相手だった北コーカサス両地域の住民たちは、15世紀頃までにはすでにイスラム化しており、トゥシェティの人々にとっては「異なる宗教の外敵」となっていました。

山を越えてトゥシェティに侵攻してきては、家畜や物資の略奪を繰り返すこれらの外敵から村を守るために、トゥシェティの人々は石造りの見張り塔を有する城塞を各村に建設し、その敷地内に居住するようになったのです。

19世紀前半(200年前)にトゥシェティ地方を含むジョージア東部地域の領有権がロシア帝国に移ると、トゥシェティは一気に戦乱の時代に突入します。

ロシア帝国が、ダゲスタンやチェチェンなど北コーカサスのイスラム地域一帯を統治下に置こうとしたことをきっかけに、反発する住民たちとの間で大規模な戦闘(大コーカサス戦争)が発生。

トゥシェティ地方の住民は、ロシア帝国側について北コーカサス地域のムスリム住民と戦うことになります。

数十年続いたこの戦乱の時代において、トゥシェティ地方はダゲスタン人による数回の侵攻を受け、シェナコやディクロなどの国境に近い村が陥落するなど、甚大な被害を受けました。

最終的には、ロシア帝国が圧倒的な軍事力で北コーカサス地域を支配下に置くことに成功し、トゥシェティもダゲスタンもチェチェンも「同じ国」となります。

19世紀半ば(150年前)には、ロシア帝国による「山岳地域の住民に山麗地域の土地を与える」という政策によって、トゥシェティを後にして麓のカヘティ地方へ移住する住民が急増。

トゥシェティの人にとっての「移住」とは、一年のうち半分の冬の期間だけを麓で過ごし、残りの半分はトゥシェティの山に戻って羊を放牧させながら過ごすというものでした。

19世紀末までにはこの「半ノマド」のようなライフスタイルがトゥシェティの人々の間で一般的となり、それが現在にまで残っているのです。

20世紀になり、ロシア帝国に代わってソ連がジョージアの支配者となると、社会主義政策の一環でこの僻地にも大きな変化が訪れることに。

オマロ村には学校や診療所も建設され、1981年には下界のクヴェモ・アルバニ村とオマロ村をつなぐ車両通行可能な未舗装道路が開通し、これが現在の「世界一危険な道」となります。

トゥシェティ地方に電気を通す計画もあり、送電線の建設も行われてはいたものの、夢半ばで1991年にソ連が崩壊。

独立後のジョージア政府の下では資金難などを理由に、工事の継続が進まずにいる状態です。

こうして見ると、トゥシェティ地方の歴史はジョージアの他地域とは一線を画したもの。

いつの時代も人々にとっての隠れ里であり避難先であったという稀有な歴史が、この山深い地のミステリアスな雰囲気を形成しているような気がします。

トゥシェティ地方の観光スポット13選

歴史や文化面だけを見ても、ジョージアの他の地域とは一線を画しているトゥシェティ地方。

しかしながら、「単純に美しい風景が見たい!」という目的であっても、その期待に100%応えてくれます(文化面を知っておいた方が確実に充実した旅になるけど)。

トゥシェティ地方内のいくつかの村はUNESCOの世界遺産の暫定リストにも登録されており、独自の伝統文化と景観が世界的に認められつつあるのもポイント。

コーカサスの大自然に人々が織りなす伝統文化が溶け込んだような、独特の魅力こそがトゥシェティ地方の誇りです。

ここでは、トゥシェティ地方に何があるのかをザックリと知るために、トゥシェティ地方で必ず訪れたい13の観光スポットを紹介していきます。

各スポットの詳細な見どころやアクセス方法などを解説した記事へのリンクも貼っているので、気になった場所は要チェック!

トゥシェティ地方見どころマップ

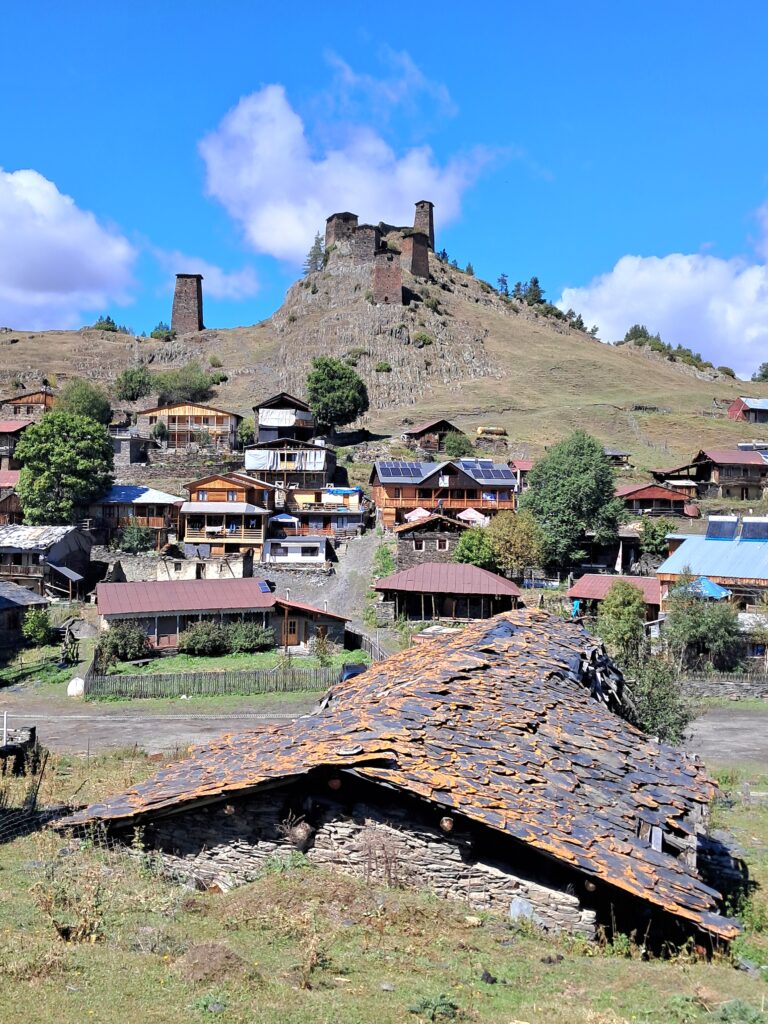

①オマロ

トゥシェティ地方に足を踏み入れた旅行者が最初に到着するのが、この地域最大の村であるオマロ(Omalo / ომალო)。

にょきにょきと生えたような見張り塔が形成するオマロ城塞に抱かれた素朴な村の風景は、トゥシェティ地方を代表するものです。

オマロの村は、高台に位置するアッパー・オマロと、その下のロウワー・オマロの二つの地区に分かれており、それぞれの地区で異なる風景が見られます。

絵に描いたようなジョージア山岳部らしい村の風景と、周囲を取り囲むコーカサスの山々を一望する絶景ポイントも数知れず。

トゥシェティ地方の旅の始まりにふさわしい場所と言えるでしょう。

オマロ自体もかなり魅力的な村ですが、周辺にはさらに小さな村が点在しており、さらなる「秘境感」を味わうことも可能。

ダルトロやピリキタ・ヴァレーなど、さらに山奥の村へ向かう中継地点としても便利な場所にあるので、トゥシェティ地方観光&滞在の拠点として考えるのが良いでしょう。

②ダルトロ

オマロから未舗装道路を北へ10kmほど。

さらにもう一つ山を越えた先にあるダルトロ(Dartlo / დართლო)は、全ての建物がこの地域でとれる黒ずんだ石を利用して築かれた、圧巻の景観を誇る村です。

その現実離れした風景は、まさにコーカサスの桃源郷さながらの美しさ。

文句なしの「トゥシェティ地方観光のハイライト」となる場所であり、わざわざトゥシェティ地方に来たのにダルトロに行かないというのは、正直金をどぶに捨てているようなものです。

村の周囲に広がるのは、コーカサスの大自然のみ。

オマロに比べるとかなり小さくまとまっているダルトロの風景は、「地上の楽園」という表現がしっくりくるほどに現実離れしています。

ダルトロ周辺には他にも見どころが点在しているのも嬉しい点。

日帰りハイキングはもちろん、馬に乗って観光することも可能です。

現実世界から切り離されて、コーカサスの最果てに息づく伝統を感じながらの滞在をしたいなら、ダルトロ以上の場所は他にないでしょう。

③クヴァヴロ

ダルトロ村の北側にある丘の頂上に残る廃村が、クヴァヴロ(Kvavlo / ყვავლო)と呼ばれる場所。

ダルトロは、山を越えてやってくる異民族の侵攻にかねてから悩まされてきた地。

いざという時に、家族を連れて避難できる場所として築いた集落がクヴァヴロでした。

国境が引かれ、異民族の侵攻を恐れる必要がなくなった現代では、その立地の不便さが災いして村は放置されることとなりました。

かつて人々が生活をしていた石造りの民家や、谷間を一望できる立派な見張り塔だけが、当時のクヴァヴロの様子を現在に伝えます。

④ダノ

クヴァヴロとセットで訪れたいのが、トゥシェティ地方の原風景が見られるダノ村(Dano / დანო)。

村の風景自体はダルトロのように総石造りなわけではありませんが、人々の生活感が漂う素朴な雰囲気が一番の魅力です。

ダノ村で絶対に見逃せないのが、ハティ(Khati)という祠。

山羊や牛の角が飾られた石造りの祠は、かねてから村人の信仰を一身に集めてきた場所です。

トゥシェティ地方独自の精霊信仰を象徴するハティはどこの村にも最低一つはあるのですが、ここダノ村のものが一番立派に感じました。

⑤ピリキタ・バレー

トゥシェティ地方の最奥部に位置するピリキタ・バレー(Pirikita Gorge / პირიქითა)は、「これより先に人が住む村は存在しない」という、文字通りの「南コーカサスの最果て」たる場所。

ピリキタ・アラザニ川が形成する深い渓谷沿いには、時間の流れから取り残されたような村々がぽつんと点在するだけ。

雄大なコーカサスの大自然の景観はもちろんのこと、伝統的なライフスタイルを貫く人々の生活にお邪魔することができるのです。

ピリキタ・ヴァレーの村々の素晴らしさは、言葉で表現できるものでは到底ありません。

現代社会から完全に隔絶されたような場所で、伝統文化や人々の生活が現在でも残っているのですから。

日本人だけではなく、ここまでやってくる旅行者は本当に限られているのですが、だからこそ昔ながらの風景や文化が色濃く残されているのでしょう。

ダルトロ村から日帰りハイキングで訪れることも可能なピリキタ・ヴァレー。

深い山々と清流が織りなす絵葉書のような風景の中を、自分の足で一歩一歩、南コーカサス最果ての村へと歩いていくことの感動を噛みしめながらのハイキングは、きっと一生の思い出となるでしょう。

のぶよ的に、トゥシェティ地方観光で最もおすすめしたい見どころと言っても過言ではありません。

⑥シェナコ

オマロを拠点に日帰りハイキングで訪れることができるシェナコ(Shenako / შენაქო)は、「トゥシェティ地方で最も伝統的な建築が残っている」と言われる小さな村。

その評判に偽りはなく、人口数十人の小さな村では、美しい装飾が施された木製のテラスを持つ石造りの家々が肩を寄せ合うようにたたずんでいます。

シェナコ村を見下ろす高台には、見る角度によって色が変わる不思議な教会が。

完璧な状態で残る現役のキリスト教教会としては、トゥシェティ地方全体で唯一のものとなっています。

伝統建築が並ぶ美しい村を見守るように建つ教会の風景を眺めていると、いち旅行者であろうともこの場所の神聖さを感じずにはいられません。

⑦ディクロ

シェナコからさらに4kmほど先に位置するディクロは、ロシア領であるダゲスタン共和国との国境までたったの3kmという立地の「国境の村」。

かつてはダゲスタン人に攻め込まれて占領されていた時期もあり、村はずれのディクロ要塞がこの村の象徴です。

ディクロはシェナコとセットで訪問するのが定番。

オマロからの日帰りも可能ですが、できれば宿泊してのんびりと観光するのがおすすめです。

⑧ボチョルナ

オマロの城塞からも見えるボチョルナ(Bochorna/ბოჭორნა)という小さな集落は、「ヨーロッパで最も標高が高い村」を自称している村。

ジョージアが果たしてヨーロッパなのか?という大前提はひとまず置いておくとして、ボチョルナの標高は2345m。

冬場は完全に無人となる点は無視できないものの、確かにヨーロッパの人が住む村においてここ以上に標高が高い場所はないかもしれません。

ボチョルナは典型的なトゥシェティ地方の山村といった雰囲気で、石造りの民家が山の斜面に点在する美しい風景が魅力的。

村には民家兼カフェがあり、絶景を眺めながら絶品のトゥシェティ風ヒンカリを食べることもできます。

⑨ドチュ

ゴメツァリ渓谷の深い谷間を一望する場所に開けたドチュ(Dochu/დოჭუ)は、「トゥシェティ地方で最も美しい村」とされる地。

地形的に山の上からも谷底からも村の全体を見ることはできず、隠れ里のようなミステリアスな雰囲気が漂います。

ドチュの村人はかつて外敵がトゥシェティ地方に侵攻してきた際に、一番最初に敵を発見し戦いに向かう使命に駆られていたそう。

そのため「戦士の村」という異名をも持ちます。

ほぼ全ての建物が総石造りとなっている統一感は、まるで異世界。

観光客が少なめの穴場の村を探している人にはおすすめです。

⑩ジュワルボセリ

ゴメツァリ渓谷の最奥部に位置するジュワルボセリ(Jvarboseli/ჯვარბოსელი)は、まるで絵画のような美しい光景が見られる村。

渓谷沿いの山の斜面にひらけた小さな集落は、観光地化が進みつつあるトゥシェティ地方において「最後の秘境」の称号にふさわしい雰囲気です。

ジュワルボセリは、ゴメツァリ渓谷における観光・滞在の拠点となる村。

質の良いゲストハウスもあるので、数日間のんびりと滞在しながら周辺を観光するのがベストです。

⑪インドゥルタ

ゴメツァリ渓谷からさらに奥へと入ったツォヴァタ渓谷は、「これ以上先には人間の営みの痕跡すらない」といった、文字通りのコーカサス最果ての地。

そんなツォヴァタ渓谷の最も奥にあるのが、インドゥルタ(Indurta/ინდურთა)というかつての集落跡です。

インドゥルタはジョージア人の村ではなく、北コーカサスのイングーシ系民族だと考えられているバトゥビ人が暮らしていた場所。

言語もルーツも異なる山の民たちが築いた石造りの集落は住人を失い、なんともいえない哀愁に包まれています。

ここまで到達するのはかなり大変ではあるものの、トゥシェティ地方全体を見てもここまて現世から隔絶された雰囲気の場所にはインドゥルタだけ。

世界にたった一人取り残されてしまったかのような、極上の孤独感に酔うことができます。

⑫アバノ峠

トゥシェティ地方へアクセスする際に、誰もが必ず通ることとなるのがアバノ峠(Abano Pass / აბანოს უღელტეხილი)。

山の稜線にへばりつくように敷かれた悪路を越えた先にある、コーカサス地域で車両通行可能な最も標高が高い地点(2826m)で、ここがトゥシェティ地方とカヘティ地方の境界線となります。

このアバノ峠を通る未舗装道路は、トゥシェティ地方へアクセスするための唯一の道です。

数年前に比べればややましにはなりましたが、依然としてかなりの悪路で、車一台がやっと通れるほどの道幅の狭さ。

「世界で最も危険な道の一つ」と称されるのにも納得です。

とはいえ、トゥシェティ地方を訪れるなら100%通らなければならないのがこの道。(しかも行きも帰りも)

行く前から恐怖で尻込みしていてもアレなので、「スリリングな観光体験の一つ」と割り切ってしまうのが良いかもしれません(笑)

⑬アツンタ峠(シャティリ~オマロ間5日間トレック)

トゥシェティ地方と、その東隣にあるヘヴスレティ地方を隔てる境界線となっているのが、アツンタ峠(Atsunta Pass/უღ. აწუნთა)。

標高3510mの高地に位置するこの場所は、自分の足で歩いた人だけが見られるトゥシェティ地方とヘヴスレティ地方の大パノラマが最大の魅力です。

アツンタ峠を越える道は、「シャティリ~オマロ間5日間トレッキング」として徐々に知名度が上がりつつあり、山を愛する全ての人にとってあこがれのルート。

道のりはかなり険しいものでキャンプ装備や食料を持参しなければならないため、万人向けではありませんが、コーカサスの山々が有するピュアな魅力を全身で感じたいならこれ以上のトレッキングはありません。

アツンタ峠の向こう側に広がるヘヴスレティ地方も、トゥシェティ地方とはひと味違う自然風景や伝統文化が残る山岳エリア。

コーカサスの山岳エリアの魅力を味わい尽くしたい人には、心からおすすめしたいです。

観光だけじゃない!トゥシェティ地方で絶対したい9つの伝統文化体験

観光スポットをサクッと見てまわるだけでも、大自然や村々が作り出す素晴らしい風景に魅了されること間違いなしのトゥシェティ地方。

しかしながらトゥシェティ地方は、「観光スポットを順番に周って、写真を撮って満足!」…というスタイルの旅で満喫できるようなエリアでは到底ありません。

というのも、この地域はジョージア国内で最も強く、山岳民族由来の伝統的な文化が残っている地域であるため。

トゥシェティ地方の魅力はコーカサスの大自然や異世界感溢れる村の散策だけではなく、この地で人々が受け継いできた文化を五感で感じることにもあるのです。

ここでは、ジョージアの中でも異色の伝統が息づくトゥシェティ地方でぜひ挑戦したい文化体験を9つ紹介していきます。

トゥシェティ地方の伝統カルチャー体験①:乗馬

どんなにテクノロジーが発展しようとも、どんなに大量輸送が可能となろうとも、トゥシェティ地方で最もポピュラーな移動・運輸手段は馬です。

古くからから常にトゥシェティの人々の生活を支えてきた馬。

日常生活のみならず、異民族が侵攻してきた際の戦いの道具としても、馬が活躍してきました。

そんなトゥシェティ地方では、村人が飼う馬を借りての乗馬体験が可能。

それも牧場の柵の中をぐるりと一周するだけのような観光向けのショボいものではなく、他の村への移動手段も兼ねて馬を1日レンタルするというガチなものです。

各村間の交通はかなり不便なトゥシェティ地方。

馬を借りれば、伝統文化に触れながら交通の便が確保できて一石二鳥です!

トゥシェティ地方の伝統カルチャー体験②:(たぶん)ジョージアで最も美しい!星空観賞

標高が高く、空気が澄んでいるトゥシェティ地方は、満天の星空が見られることで知られています。

その美しさはとにかく半端なものではありません。

天気が安定した夏場~秋口の晴れた夜なら、毎日のように天の川が見られるほどです。

トゥシェティ地方の中でも特に星空が美しいとされるのが、ダルトロ村やそのさらに奥に位置するピリキタ・ヴァレーの小さな村々。

3Dメガネをかけているかのごとく爛々と輝く無数の星には、人生観が変わるほどの感動を覚えるはずです。

ジョージア国内には星空の美しさをウリにする山岳リゾートが多々ありますが、どう頑張ってもトゥシェティ地方の星空が最高峰。

というのも、トゥシェティ地方には2025年現在でも電気が通っておらず、各家庭の電力は全て太陽光発電でまかなわれているため。

ダルトロやその奥の村では、節電のために夜9時以降は村の電気が一斉に消されることも多く、明かり一つない村からは零れんばかりの星空が見られるのです。

どこに行っても天気にだけは恵まれることが取り柄であるのぶよ。

毎晩のように燦々と煌めく星空を鑑賞することができ、その美しさはこれまで人生で見た星空の中でもトップを争うほどのものでした。

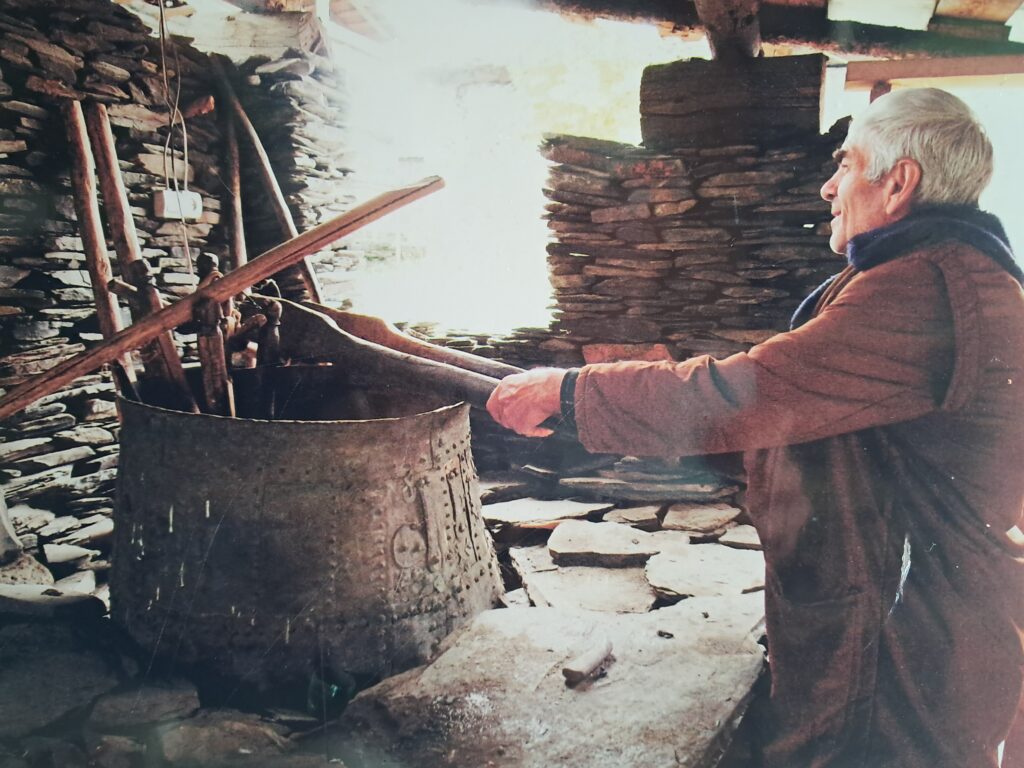

トゥシェティ地方の伝統文化体験③:幻の地ビール「アルディ」を飲む

のぶよがトゥシェティ地方を知ったきっかけは、「ここでしか作られない地ビールがある」という情報を得たことでした。

だてに毎日2.5ℓのペットボトルビールを消費して、ジョージア経済に貢献しているわけではありません(笑)

トゥシェティ地方を訪れたら、この名産の地ビールを絶対に味わいたいと思っていました。

そのビールの名は「アルディ」(Aludi / ალუდი)。

ジョージアの中でもここトゥシェティ地方で、しかも限られた期間しか味わえない「幻のビール」です。

トゥシェティ地方では、ジョージア正教の復活祭(イースター)の日から数えて100日後に「アトゥニゲノバ」(Atnigenoba / ათნიგენობა)という祭りが開かれ、騎馬レースや男女共同での歌や踊り、村人総出の食事など数多くの伝統的な催し物が行われます。

その祭りの際に、村人全員で協力して醸造するのがこのアルディ。

大きな樽で大量に作ったビールを祭りで飲んだ後、残った分が各家庭に分け与えられるのです。

どこの村も標高が高いために、普通のビールのような発酵過程にはならないアルディ。

その味わいはかなり独特なものでした。

砂糖を大量に混ぜるなど独自の工程で作られるため、かなり甘め&炭酸も薄めで、アルコール度数も2%ほどとかなり低いので、お酒が苦手な人でもジュース感覚で味わうことができると思います。

アルディは、7月のアトゥニゲノバ(お祭り)の後~8月にかけてしか味わうことができない「幻のビール」。

この時期にトゥシェティ地方を旅するなら、一度は味わってみるのがおすすめです!

トゥシェティ地方の伝統カルチャー体験④:トゥシェティ地方の郷土料理を制覇

トゥシェティ地方まではるばるやって来たなら、山岳地域独自の食文化を舌でも感じたいもの。

物資に限りがあり気候が厳しいトゥシェティ地方では、限られた食材を最大限に活用した独自の郷土料理がたくさん存在しており、ジョージア他エリアとは大きく異なる食文化が根付いています。

レストラン等がない地域であるため、基本的にゲストハウスで食事を提供してもらうことになるのですが、これがもうとにかく絶品。

高級レストランのような気取った一皿こそありませんが、山の恵みや家畜由来の乳製品がふんだんに使われた素朴な料理でのおもてなしは、旅の思い出を彩るものとなるはずです。

トゥシェティ地方の郷土料理に関しては別記事で詳細にまとめているので、ぜひこちらもチェックを!▼

トゥシェティ地方の伝統カルチャー体験⑤:伝統工芸・音楽の美しさに感動する

トゥシェティ地方を旅していると、この山深い地で人々が守り抜いてきた文化に触れる機会が多くあるでしょう。

数世代に渡って使用されてきた伝統の家具や工芸品の数々は、どれも凝った意匠が施された美しいもの。

石造りの壁に木工細工のアイテムが並ぶ光景は、とてもトゥシェティらしいものだと言えます。

トゥシェティ地方には、「パンドゥリ」と呼ばれる伝統の弦楽器を用いた音楽文化が根付いているのもポイント。

トゥシェティの伝統音楽は短調がメインのノスタルジックかつ力強い曲調のものが多く、コーカサス山岳地域ならではのミステリアスな雰囲気を象徴しているかのようです。

雨が降りそうで降らない空の下。石造りの家の木製テラスで何をするでもなく、お姉さんが奏でる伝統楽器の憂鬱げな音色に耳を傾けながら、夕食が準備される心地よい音と美味しそうな香りに包まれつつ、石造りの村をぼうっと眺めるだけの時間の極上さ。ジョージアの山時間って、こんなにも素敵なの。 pic.twitter.com/yYNQCXC1Lb

— 小山のぶよ🇵🇹ジョージア旅行ガイドブック発売中 (@nobuyo5696) September 3, 2025

また、トゥシェティ地方と言えば羊毛を使用した製品が名産。

かつてほどではないにせよ、多くの家では羊を飼育しているため、刈った毛を丁寧に染めて手袋や衣類を編んだり、「キリム」と呼ばれる絨毯を作ったりと、やはりトゥシェティの人々の生活は羊と共にあるのです。

トゥシェティ地方のゲストハウスに行くと、宿の人が編んだ羊毛製品が売られているコーナーが必ずあるもの。

手袋ならだいたい20GEL(=¥1000)ほどからで購入できるので、お土産にもぴったりです。

トゥシェティ地方の伝統カルチャー体験⑥:独自の信仰を理解する

大自然の風景だけを考えるなら、ジョージアにはトゥシェティ地方よりもダイナミックな自然の景観が見られる場所も多くあります。

・ジョージア最高峰を有する山岳リゾート・カズベキ

・数々の氷河を間近に望むスヴァネティ地方

これらの名だたる山岳観光地に比べてもトゥシェティ地方が特別である理由の一つが、この地域だけに根付いた独自の宗教観・信仰に基づいた伝統文化でしょう。

「トゥシェティ地方独自の宗教観」の項で少し触れましたが、この地域の人々の宗教観は、元々の精霊信仰にキリスト教やイスラム教などが混ざりあって独自に発展したもの。

その信仰の対象とされるのが「ハティ」(Khati)と呼ばれる石造りの祠です。▼

どこの村にも最低一つはあるハティには、村ごとに崇められる神の子供が祀られているとされ、女性が近づくことは一切許されていません。

また、トゥシェティ地方に住む閉経前の女性は、月経時に特別な聖地にお参りする必要があるそう。

この聖地には男性が立ち入ることは許されず、その場所も村人だけの秘密となっています。

のぶよがダルトロ村で宿泊したゲストハウスの娘(30代)が、「明日(その聖地に)行くんだ~」と、さも「ちょっと買い物に行くんだ~」くらいのノリで普通に話していて、若い世代においてもその伝統が至って普通のこととして根付いていることにとても驚きました。

私たち観光客にも無縁ではない、トゥシェティ地方独自の信仰や宗教観。

年に一回の祭りや地ビール醸造、豚を忌む習慣など、この地域の人々の生活の細部にまで影響を及ぼしているものなので、きちんと理解して尊重することが大切だと思います。

トゥシェティ地方に現在でも息づく信仰は、さまざまな宗教がミックスした独自のものとなっており、トゥシェティの人々のアイデンティティーを形成する要素の一つでもあります。

古代~中世以前のトゥシェティ地方では「イメルティ(Ymerti)」と呼ばれる自然を司る絶対神の子供たちが「チュヴティシュヴィリ(Chvtishvili)」とされ、大地と自然を治めるために人間と協力し、「デヴィ(Devi)」と呼ばれる悪魔と戦う存在とされてきました。

このチュヴティシュヴィリは一人ではなく何人もいるとされ、それらを祀ったのが、各村にあるハティ(祠)。

トゥシェティ地方全体で53ある村ごとに最低一つずつハティは存在し、どのチュヴティシュヴィリが祀られているかはそれぞれ異なるそうで、個体能力やデヴィ(悪魔)と戦う際の役割もそれぞれ異なるそう。

このアニミズム(自然・精霊信仰)的な宗教観は、もともとはトゥシェティ地方に古代から独自に伝わっていた神話に基づいたものでした。

しかし中世初期にキリスト教がもたらされると、イエス・キリストや聖母マリアに対する信仰に対しても拡大解釈されるようになっていったのです。

トゥシェティ地方に伝わる神話の核となり、独特であるのが、世界を形成する二つの相反する要素を分離して考え、そのバランスに重きを置く二面性。

この「相反する要素」は、男と女の二つの性に象徴されます。

・天国/理性/純潔さ/顕在意識:男性の象徴

・地獄/感情/不純/潜在意識:女性の象徴

これら二つの正反対の要素がむやみに混ざると「カオス」が訪れるとされました。

それを避けるために、トゥシェティ地方の社会では男性と女性は厳しく隔てられた生活が近世(ソビエト支配時代以降も)まで続いていました。

女性の月経時の経血は「最も不純なもの」とされたため、かねてから女性は神聖な場所であるハティ(祠)に近づくことが許されませんでした。

キリスト教の修道院や教会などの「聖なる場所」に対してもこの概念が拡大解釈されたことが、現代にもトゥシェティ地方に女人禁制の祠や修道院などが多く残る理由となっています。

また、各村周辺には女性の月経時期に「洗礼」を行うための場所が現在でも残っているそうなのですが、詳しい場所は各村人だけが知る秘密となっており、よそから来た観光客は立ち入ることができません。

このように、男女が完全に隔てられた社会生活が営まれてきたトゥシェティ地方ですが、唯一この相反する二つの要素が交差するのを許されたのが、アトゥニゲノバ(村の祭り)のとき。

現代の祭りでは、男女が競い合うゲームや女性も観覧可能な騎馬レースなどが開催されるのみですが、これはかつて「祭りの日が男女が唯一交流を持ち、子孫を残すための機会であった」ことを象徴しているのではないかと考えられているそうです。

現代に暮らす私たちからすると、「どんな男尊女卑?」と感じてしまいますが、

・複数のチュヴティシュヴィリ(神の子供たち)が存在する多神教

・女性の月経を「穢れ」とする

・男女が完全に隔てられた社会構成

など、中世以前の日本でも同じような信仰や風俗があったとされる点にはとても興味深いものがありますね。

トゥシェティ地方の伝統カルチャー体験⑦:伝統建築を観察する

かつてのトゥシェティ地方の人々は、村を一望する高い場所に石造りの要塞を建設し、その敷地の中に住んでいました。

これは、外敵の侵入時に即座に対応できるようにするため。

かつての要塞住宅は数層構造で、一階が家畜用スペース兼水回り/中階が女性の生活スペース/最上階が男性の生活スペースと、完全に男女が分かれた状態で日常生活が営まれていました。

そんな要塞住宅での生活ががらりと変わったのが19世紀(150年前)のこと。

当時のトゥシェティ地方はロシア帝国の支配下になり、異民族の侵入リスクがなくなったため、人々は不便な要塞住宅を捨てて少し離れた場所に新たに集落を形成するようになったのです。

こうして出来上がったのが、現在のトゥシェティ地方の各地で見られる集落。

黒い石を積み上げて壁を作り、二階部分の壁は白い漆喰で塗り、木製テラスを設けたトゥシェティ地方の伝統的な村の風景は、実は意外にも歴史が浅いものなのです。

現在でこそ、屋根だけトタンを用いた住宅が主流になってはいますが、伝統的な古い様式の民家も多く残っているもの。

特にシェナコ村は「トゥシェティ地方で最も古い建物が多く残っている」と称され、タイムスリップしたかのような雰囲気が感じられます。

トゥシェティ地方の伝統カルチャー体験⑧:スプラに参加する

ジョージア全国に息づく伝統の宴といえば、スプラ。

直訳すると「宴会」となり、食べきれないほどの大量の料理が並ぶ食卓を囲んで、飲みきれないほどに大量のワインをとにかく飲みまくる…という、エクストリームな場です。

トゥシェティ地方のスプラは、ジョージア他地域のスプラに比べて特別感がかなり強いのが特徴的。

スプラの食卓にはヒンカリや羊肉料理などトゥシェティの名物料理が多く並び、巨大なペットボトルに入ったワインが用意され、色とりどりの野菜やスイカやメロンなどのフルーツが並びますが、よく考えてみるとこれは普通ではないこと。

ワインはもちろん、野菜やフルーツなどは標高が高いトゥシェティ地方ではどれも手に入らないため、食卓に並ぶ食材の多くが下界からわざわざ運ばれてきたものなのです。

どうしてトゥシェティ地方内で手に入る食材を用いた料理ではなく、手間もお金もかかる下界からの食材が重宝されるのかというと、特別感を演出するため。

普段の山での生活では手に入らない食材を並べることで、普段とは違う「特別な日」であるということをその場の全員て共有するという精神から来ているのです。

また、トゥシェティ地方のスプラは基本的に男性のみが参加を許されるもの。

女性はとにかくずっと料理を作り、調理場の奥で女性同士集まって細々と食事をしている光景は、良し悪しは別としても独特の男女観が強く息づくトゥシェティらしいものです。

トゥシェティ地方の伝統カルチャー体験⑨:ゲストハウスで極上の山時間を過ごす

トゥシェティ地方での宿泊は、基本的に一般家庭の一部で旅行者を受け入れているゲストハウスとなります。

人によっては「宿=観光の拠点で寝るための場所」と考えている旅行者もいるかもしれませんが、トゥシェティ地方においてはこのゲストハウス宿泊自体も旅の醍醐味。

伝統的な石造りの家屋をそのまま利用した宿だったり、レストランでは味わえない家庭料理を食べられたり…と、トゥシェティ地方の人々の日常に息づく伝統にどっぷりとひたることができるのです。

日本語の「ゲストハウス」や「民泊」という言葉の概念とはやや異なるのが、トゥシェティ地方の宿。

家族が暮らす空間に数日間お邪魔するような感じなので、「ホームステイ」と言った方がイメージ的に近いかもしれません。

トゥシェティの人々は旅行者の受け入れにある程度慣れており、みんな穏やかで温かな態度の人ばかり。

英語こそ通じない場合がほとんどですが、言語や文化の壁を越えた山のホスピタリティーに心暖まる滞在ができるはずです。

コメント