旅立つ日の朝というものは、何度経験しても慣れない。

いや、もちろん、こうもいろいろな場所に居着いたり離れたりを繰り返しているから、妙なノスタルジーに囚われたり、感傷的になったりすることは、昔に比べて減ってはいるのだけど。

早朝、いつもは設定していないアラームで起き、まだ薄暗い外の風景を布団から出ることもなく窓越しに見やると、「ああ、やっぱり今日は行くのをやめようか」なんて心の中で思う。そして同時に、自分で自分が可笑しくなる。なんだかんだ言って、どうせお前は行くのだ。早く起きろ。

どうしてこう、自分で決めた出発なのに、毎回毎回取り止めたくなるのだろう。

SNSなんかで旅をしている人を見ていると、新たな土地への旅立ちの日はみんな、なんだか希望に満ちていて、未知なる風景との出会いを純粋に楽しみにしているように見えるのに。

もちろん、自分だって新たな旅を楽しみに思っていないわけではない。しかし、未知への探求心とかまだ見ぬ風景とか、そういったものに対する希望よりも、それまでの日常ががらりと一変してしまうことへの憂鬱が勝ってしまうのだ。

昔はどうだっただろうか。旅立ちの日の朝に、この何とも言えない鬱屈とした感情とともに目覚めていただろうか。「長時間移動して、右も左も知らない町の宿で荷解きして、それなりに美味しいものが安く食べられる店を探して…ああ面倒くさい。行きたくない。」みたいな。

うん、おそらく昔もそうだった。そんな気がする。一日や二日滞在しただけの町では別の話だが、一週間とかある程度の期間滞在した土地を離れる日の朝は、多かれ少なかれこんな気持ちだった。

それでも、後ろ髪を綱引きがごとくオーエス!オーエス!と引っ張ろうとする躊躇いに打ち勝って、ここまで旅してきたのだ。

だからやっぱり、今日行く。

決断したら、とにかく早い方だ。コーヒーを飲みながら荷物を整理し、宿の人たちに別れを告げ、猫たちをこれでもかというほどにこねくりまわし、はい、準備完了。つい15分前まで布団の中でうだうだしていたことが自分でも信じられないほどに、もう旅立つモードになっていた。

それにしても、久しぶりに背負うバックパックは重たい。「またこれを背負って見知らぬ土地を旅するのか…」なんて、15分前にベッドの上で囚われた負の感情の足音が聞こえてくる。

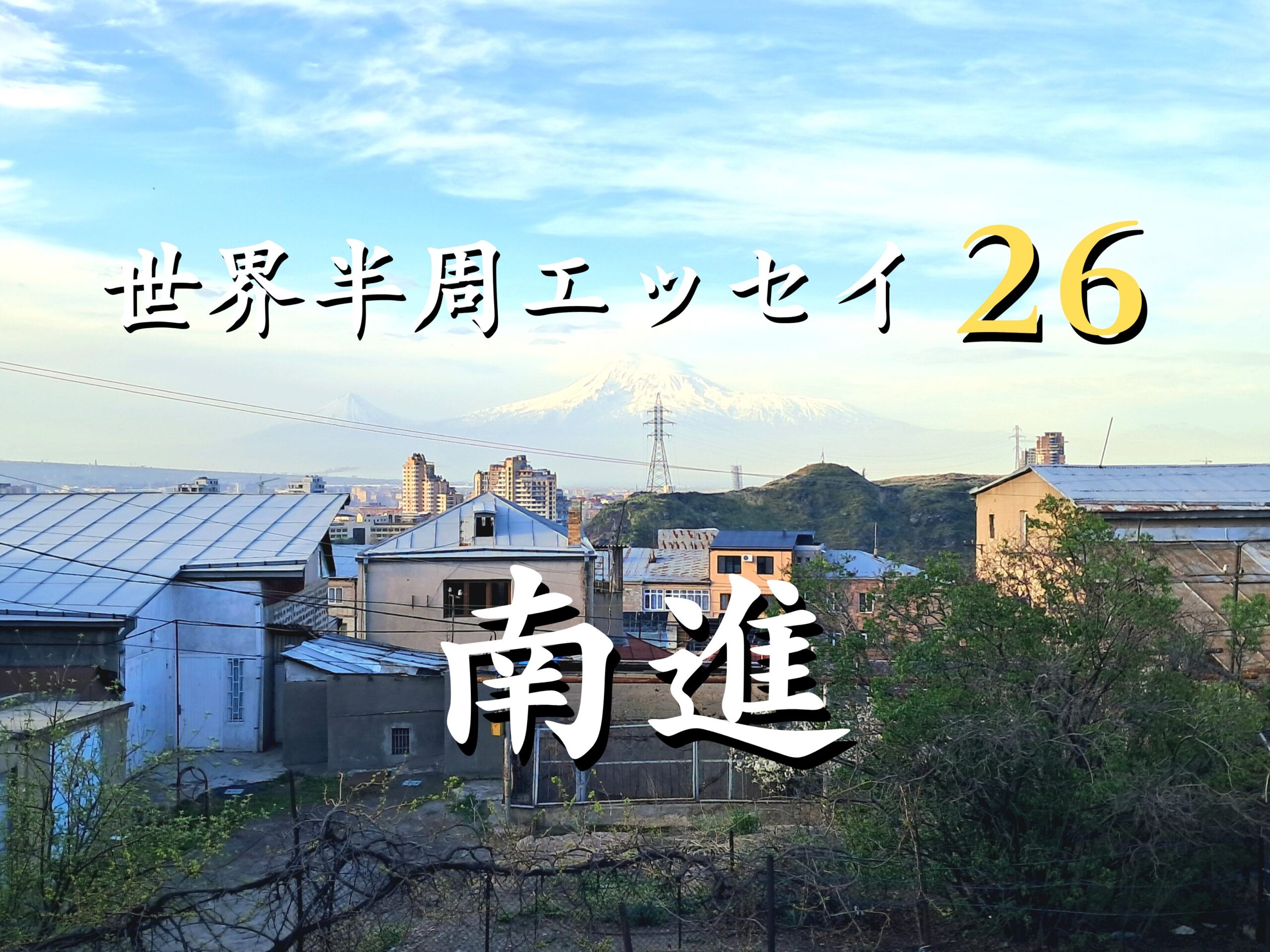

重たい荷物に悪戦苦闘しつつも、心を決める。見慣れた宿の扉を開け、まだ眠りの中にあるエレバンの街を歩く。

つい数週間前までの寒々しい風景が信じられないほどに、街は春の彩りに完全に覆われている。新たな生を受けて間もない若葉が、朝の光を受けてキラキラと薄緑色に輝く。エレバンを象徴する薄ピンクの石造りの建物も、独特の陰影を見せる。そして、絵の具を溶かし込んだように、深く澄みきった青空。

まるで、彩度を最大限まで上げて加工された写真みたいだ。ちょっと前にSNSで流行っていた、「いやいや、どう考えても現実にはこんな色に見えないだろう」と苦笑いしてしまいたくなるくらいに、鮮色を極めた写真。

今目の前に広がる朝のエレバンの光景は、なんだか非現実的なほどに鮮やかだった。

目的のミニバスが出るバスステーションに到着する頃には、もう完全に旅するモードになっていた。自分には珍しく余裕を持って到着できたので、自動販売機で熱々のコーヒーを買い、朝の忙しない交通ターミナルの光景の一部になる。

旅行者にとっては特別である移動日であっても、この光景の中にいる人たちの多くにとってはなんてことのない日常に過ぎない。そんな日常の光景の中に自分の身を置いている時間がけっこう好きだったりする。

定刻ぴったりに出発したマルシュルートカは、エレバンの喧騒を驚くほどのスピードで抜け、どこまでも伸びる幹線道路を南へと爆走する。

運転手は、おそらくエレバンの人ではない。さっさと大都会を後にしてやりたいという彼の気持ちが、荒々しい加速の音から伝わってくるかのようだ。一秒でも早く故郷に着いて自宅で家族とのんびり過ごしたい、なんて思っているのだろうか。

マルシュルートカの加速に比例するように、道路状況はみるみる悪くなっていく。がたがたの道だろうと減速することなく突っ走るので、体が弾むように上下左右にぴょんぴょん跳ねる。

車窓からの風景は、どこまでも続くように見えた平原から、いつの間にか荒涼とした高地の風景へと変化していた。すれ違う車も年季の入ったソ連車が多数派になっていて、エレバン周辺から別の地域に来たことを実感する。

車こそソ連車ばかりてあるものの、実はアルメニア南部地域は国内で最もソ連化が遅れたエリアだと言われる。

アルメニアがソ連の統治下になったのは1922年とおよそ100年前のこと。この時期に中心都市として急速に都市開発が進められたエレバンをはじめとする北部地域は、1930年代に入る頃には「ソ連の町」といった風情の没個性的な工業都市が点在するようになっていた。

いっぽうのアルメニア南部は、その地理的な隔絶やアクセスの悪さのため、ソ連化がなかなか進まなかったと言われる。急峻な山々に隠れるかのように、人口の限られた小さな町が点在するだけの辺境そのものの地域を、いくらソ連中央政府とはいえ気合いを入れて大規模開発に取り掛かる余裕はなかったのかもしれない。

そういうわけで、他地域よりもかなり遅れてソ連的な開発の波が到達したアルメニア南部地域は、概してソ連色が薄いと言われる。裏を返せば「本来のアルメニアらしさが最も色濃く残っている」ということだろう。現在でもアルメニア南北を結ぶ道路はたったの一本しかなく、人の行き来も限られているため、北部とは別の国であるかのような印象さえ持つ。

特に、アルメニア最南部を占めるシュニク地方においては、南のイランと国境を接することもあってか、他地域とは異なる雰囲気が旅行者であっても感じられるという。

そんな話を思い出しながら、車窓の外を眺める。そこに広がるのは、ようやく長い冬が終わって雪が解け、ほんの少しだけ緑の気配が感じられる荒野。ごくたまに集落が現れたかと思えば、またすぐに一面の荒野が広がる。前評判とは裏腹に、どうにも単調な風景だ。

地図を見るとすでに最南部のシュニク地方に入っているようだが、風景にはそれまでと特に変わったところはない。よくある、アルメニア地方部の高地。そんな風景をぼうっと眺めながら、いつの間にか眠っていた。

マルシュルートカがぎぎぎぎっと限界な音を立てながら停車する振動で目を覚ます。乗客の大半がいそいそと小さな車から降りていく先には、これまでの集落とは明らかに大きな「町」が広がっていた。

ここがゴリス。今日の目的地だ。

マルシュルートカはゴリスの中心街まで行くと言うので、がらりとした車内に残って再び10分ほど揺られる。「終点だ」と言われて降りた場所には、これまでアルメニアで見たことがない種類の、重厚でレトロで美しい町並みが広がっていた。

運転手にバックパックを下ろしてもらい、肩に背負う。

数時間前はずっしりと肩に食い込むような重さだったはずなのに、なんだか妙に軽々と背負えて自分でも驚いた。出発時にずんと心を塞いでいた躊躇いとか憂鬱さとか面倒くささとか、そうした負の感情が形成していた見えない重石を、あの延々と続く荒野のどこかに置き捨ててきたかのように。

新しい旅が、また始まる。

「マルシュルートカを降りたからとりあえず一本…」と口にした煙草を吸い終え、歩き出すときには、見知らぬ町へと一歩踏み出す高揚感が心の全てを覆い尽くしていた。

コメント